龍大農×マルコメ㈱「糀の魅力開発プロジェクト」キックオフレクチャー実施!

2021年5月13日(木)、企業と連携した製品開発プロジェクト「糀の魅力開発プロジェクト」を始動します。2016年度に始まった本プロジェクトですが2021年度は、マルコメ株式会社様のご協力を得て実施します。プロジェクトでは私たちの食生活を支えてきた糀の歴史や製造過程を学び、新たな製品や活用方法、販売企画等様々な提案を行い糀の魅力を開発していきます。

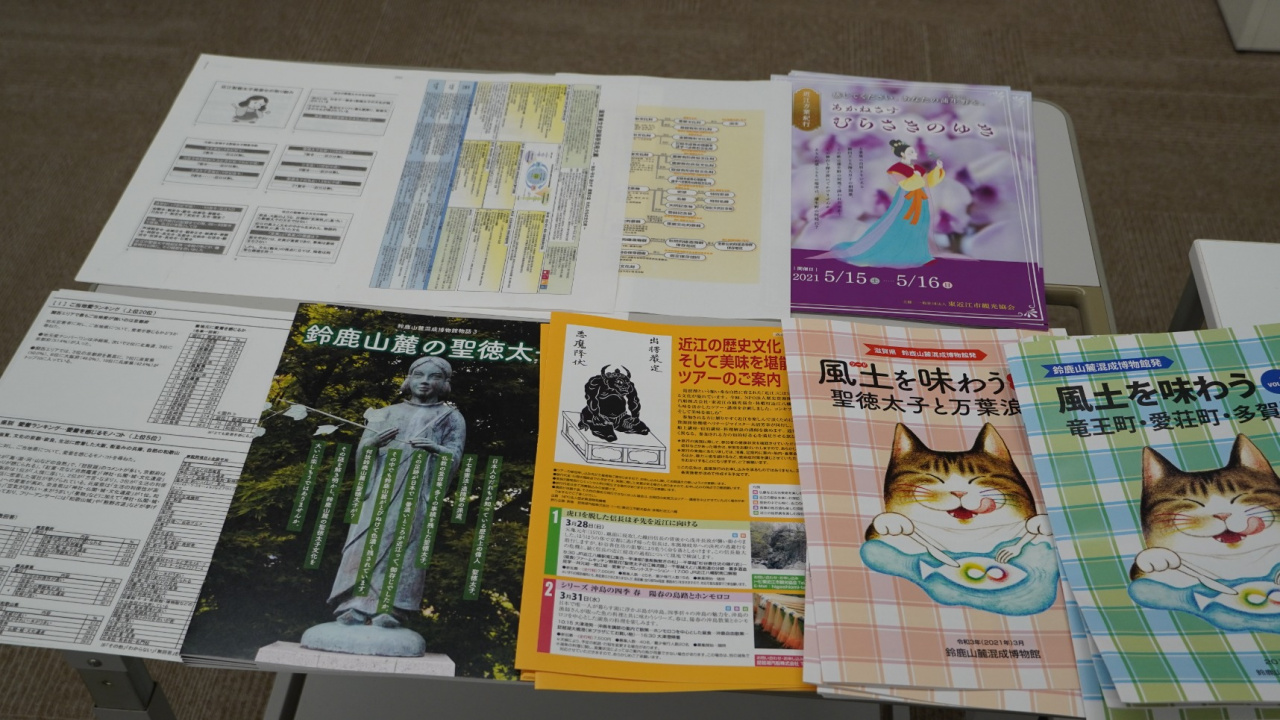

そのキックオフとして、マルコメ株式会社マーケティング本部マーケティング部専任部長の須田信広氏に、「国菌」に認定された糀の概要や製造過程、製品についてご講演いただきました。当日は、対面とオンラインを併用して開催し、農学部生約90名が参加しました。講演の中では、市場に出回らない味噌や熟成期間の異なる味噌、糀商品10種類の試食(食べ比べ)がありました。最後に、「製品や活用方法の開発、販売企画等どんな提案でもOK、楽しみに待っています」と須田氏から学生たちに激励の言葉がかけられました。

本プロジェクトの総アドバイザーである金子あき子講師(食料農業システム学科)からは、「これまでのプロジェクトでは、学生のアイデアが元となり特許を申請した事例もあり、今回も学生の皆さんの自由な発想で、楽しみながらアイデアを形にしてもらいたい」と期待のメッセージが送られました。

■以下、参加した学生のコメント(一部)になります。

・自分の知らない糀を知りたくてプロジェクトの参加を決めた。

・将来どんな職業に就くか分からないが、製品開発の経験ができるのは今しかないと思いプロジェクトに参加してみようと思った。

・キックオフをとおして企画のイメージが湧いてきた。

・マルコメさんのお話を聞き、こんなものを作ってみたいとアイデアがたくさん浮かんだ。

・市場に出回らない味噌を試食でき、貴重な経験ができたと思った。

今後学生たちは、自由にチームを組み、企画案を考えます。9月下旬にアイデアや進捗を報告し、12月中旬にポスターセッション形式でその成果を発表する予定です。

■過年度のプロジェクト(参考)

・DONBURI!ザワールドプロジェクト(2020年度):㈱すき家・㈱ゼンショーホールディングス

・KANTENプロジェクト(2019年度):伊那食品工業㈱

・新しいお米のカタチプロジェクト(2017~2018年度):㈱ローソン

・スパイスを使用した製品開発プロジェクト(2016年度):ハウス食品㈱

講演に聞き入る学生たち

実際に試食をする学生

須田 信広 氏による講演

冒頭あいさつをする 金子 あき子 講師

試食をしたマルコメ㈱の糀製品

全体の様子