「日本発の明るい未来をデザインする」をテーマにオンラインで講演会やポスターセッションを開催 第32回 龍谷大学 新春技術講演会<2021年1月13日(水)特設サイトで無料LIVE配信>

【本件のポイント】

・トヨタ自動車株式会社 葛巻 清吾氏が、日本政府がSociety5.0の実現に向けて推進している戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)自動運転のこれまでの取り組みと今後の展望を紹介

・京都で歴史を紡ぎ、洗練を重ねた京料理 木乃婦の三代目主人 髙橋 拓児氏が、日本料理の未来を語る

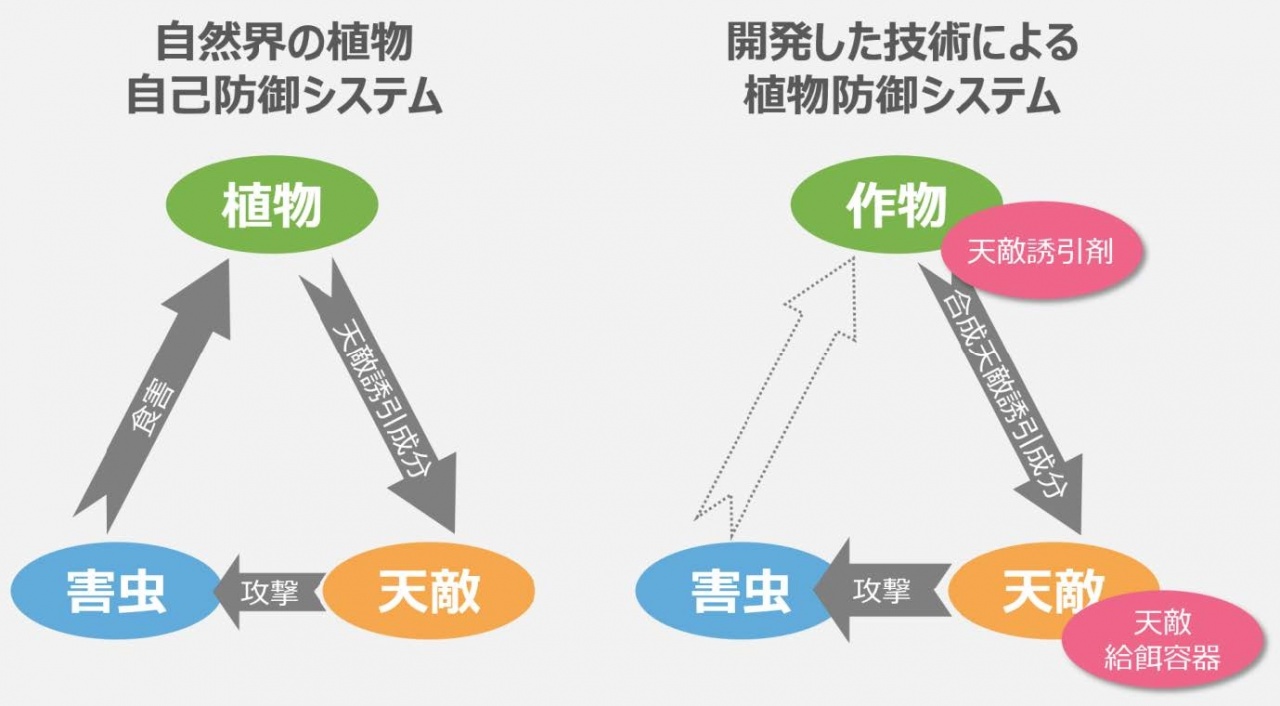

・本学の先端理工学部教員と農学部教員が講演で研究成果を紹介。また、自然科学系分野の研究成果を動画で掲載し、コメント機能で参加者と質疑応答するオンラインポスターセッションを実施

【本件の概要】

龍谷大学では2021年1月13日(水)に特設サイトにて、第32回龍谷大学 新春技術講演会を開催します。

「日本発の明るい未来をデザインする」をテーマに掲げ、基調講演ではトヨタ自動車株式会社 先進技術開発カンパニー Fellow 葛巻 清吾氏から、日本政府がSociety5.0の実現に向けて推進している戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)自動運転のこれまでの取り組みと今後の展望をご紹介いただきます。また、京都で歴史を紡ぎ、洗練を重ねた京料理 木乃婦の三代目主人 髙橋 拓児氏から、日本料理の未来を語っていただきます。

他にも、龍谷大学の先端理工学部教員と農学部教員が、研究成果を動画で掲載し、コメント機能で参加者と質疑応答するオンラインでのポスターセッションも実施します。

技術者の方は勿論、一般の方にも、コロナ禍の今だからこそ「日本発の明るい未来」に思いを馳せていただける機会にしたいと考えています。

1 日 時 2021年1月13日(水) 13:00~

2 開催方法 特設サイト(https://shinshun.ryukoku.ac.jp/)でのLIVE配信

3 プログラム等 以下PDF「第32回龍谷大学 新春技術講演会リーフレット」のとおり

4 申込締切 2021年1月13日(水)

5 申込方法 特設サイトの参加登録ページ

(https://shinshun.ryukoku.ac.jp/register/)から申込み

6 参加費 無料

問い合わせ先 :龍谷大学 研究部(担当:西本・藤木) Tel 077-543-7746

※12月26日(土)~1月5日(火)は閉室