【LORC】関係人口の次のステージを描く連続企画「おもろいの学校」第2回目ワークショップが開催されました

龍谷大学地域公共人材・政策開発リサーチセンター(LORC)が共催しているプロジェクトが始動しています。

主催する洲本市域学連携推進協議会は、全4回にわたるオンラインイベントを開催します。その第二回目のワークショップが開催されました。洲本市をより一層「おもろく」するための具体的な方策について、グループワークを行い、アイデアを共有しました。

【日時】10月17日(土) 13:00~15:30

【会場】オンライン(zoom)

【参加方法】事前申し込み制

【料金】無料

【内容】

・ゲスト柳澤氏による講演「"おもろい"企画のつくりかた」

・3つのプロジェクトのプレゼン&チーム分け

・チームごとにプロジェクトを"おもろく"する

【ゲスト】面白法人カヤック代表取締役CEO 柳澤大輔氏、ローカルジャーナリスト 田中輝美氏

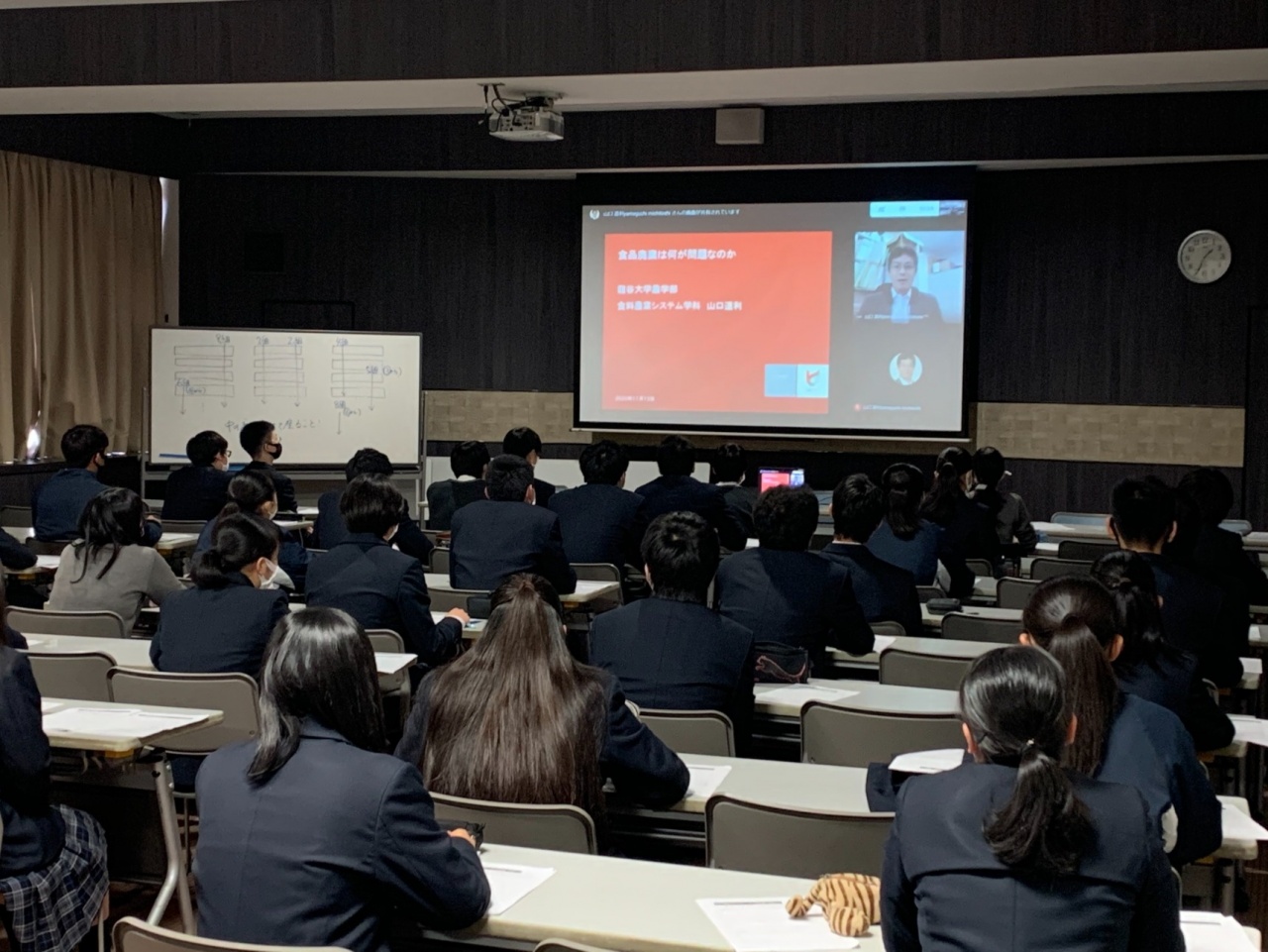

〇当日の様子〇~当日は、約40名の方にご参加いただきました~

「おもろい」企画を発案するにはどのような工夫が必要なのか。ゲストの柳澤氏から、アイデアを生み出すブレスト発想についてお話しいただきました。

そうしたヒントをもとに、参加者は少人数ごとに3つのグループに分かれて、①おもろいの種プロジェクト、②洲本市の拠点整備、③名もなき観光について企画アイデアを出し合いました。

最後には、各グループごとに一番おもろかった企画を発表し共有されました。これに対して、ゲストの柳澤氏から、アイデア群から実現する企画を選定する方法を教えていただきました。

また、ゲストの田中氏から、関係人口の関わりしろを作ることが重要であると講評をいただきました。

●連続企画のご案内●~関係人口の次のステージを描く連続企画「おもろいの学校」を開催中です~

これからの地域活動に必要なのは、自分たちが信じる「おもろい」をつらぬく人たち。淡路島洲本市を舞台に「おもろい」をつくる人を応援するオンラインの学校を開校中です!

7年前から、多くの関係人口と地域づくりに取り組んできた洲本市。そんな地域を舞台に、多彩なゲストの皆さんと「関係人口」の次のステージについて語り合います。

キーワードは、ずばり「おもろさ」。

「おもろいの学校」では、活動の魅力をUPするおもろさの秘訣を学びます。辞書に載っている「面白い」ではなく、私たちなりの「おもろい」をつくりだす方法を一緒に考えませんか?

○主催:洲本市域学連携推進協議会(洲本市役所企画課内)

○共催:龍谷大学地域公共人材・政策開発リサーチセンター(LORC)

○詳しくはコチラ

https://bankalanka.com/

https://www.facebook.com/bankalanka.sumoto/