学生レポ7日目:R-STEPプログラム <宇治平等院>【R-Globe】

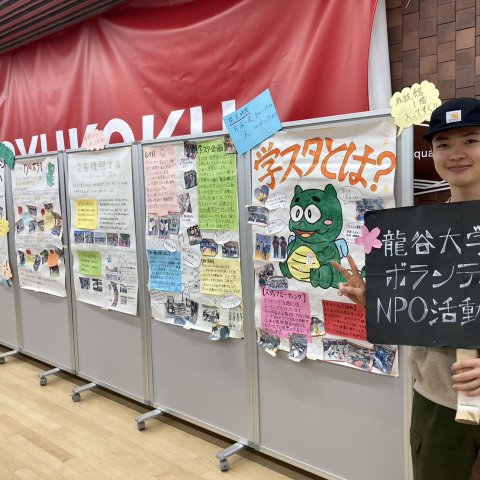

2024年7月2日(火)から13日(土)まで、海外協定校の学生を対象に、短期留学プログラム「R-STEP(Ryukoku Short-Term Experience Program)」を開催しています。今回は7ヶ国から19名の学生が参加。7月9日(火)プログラム8日目は、本学のR-STEP学生バディとともに宇治の平等院へ行きました。

以下、R-STEP参加学生のレポートを紹介します。

(原文)

R-STEP Session Report & Photos (July 9, 2024)

Today, July 9, we got the chance to explore the Uji area and Byodin Temple. I slept in and woke up at 8:00 am, tired from our previous Universal Studios Japan field trip on July 8. Everyone met at the Ryukoku University Starbucks at 8:50 am and walked to Inari station to catch the train to Uji. First, we were taken to the main viewing point of Byodin Temple to take pictures and compare our 10 yen coin to the actual temple. We then went on to tour the Byodin Temple Museum, where we saw historical artifacts depicting life during ancient rule. After, we got to explore the Uji area and try the matcha snacks, as Uji is famous for its matcha. I had some matcha ice cream and a traditional matcha dish - both were very good. My group of friends went window shopping for a bit and found a rubber ducky store. Hunayd bought a duck in the shape of Mount Fuji.

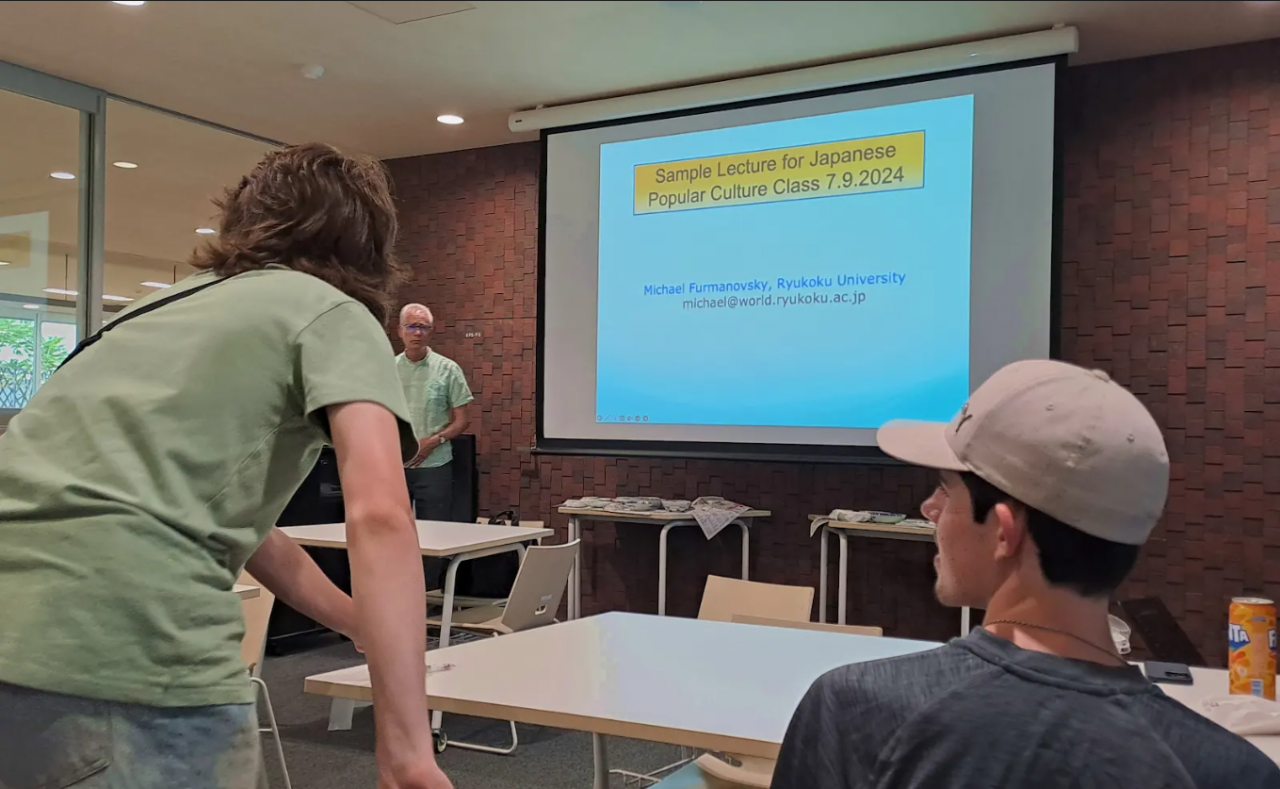

We headed back to Ryukoku University at noon so we could be back in time for lunch and go to our afternoon classes. In the afternoon, we had a Japanese calligraphy class and a Japanese pop culture class. Later in the day, we went to explore the historic Gion district of Kyoto with the Japanese R-Step student helpers. Overall, it was a great day filled with excitement and exploration as we got to learn more about Japan’s history and indulge in its rich culture.

(和訳)

今日、7月9日は宇治エリアと平等院を散策する機会がありました。私は前回のユニバーサルスタジオジャパンへのフィールドトリップで疲れていたので、朝寝坊してしまい8時に起きました。

みんなと8:50に龍谷大学のスターバックスで集合し、宇治行きの電車に乗るために稲荷駅まで歩きました。

まず、私たちは平等院のメインポイントへ連れて行ってもらい、写真を撮ったり、10円玉と実際の平等院を見比べたりしました。

そして、平等院博物館を見学し、古代統治時代の生活を描いた歴史的遺物をみました。

その後、宇治エリアを散策し、宇治は抹茶が有名なので抹茶のお菓子も食べました。私は抹茶のアイスクリームと伝統的な抹茶料理を食べましたが、どちらもとてもおいしかったです。

仲のいいグループ数人で、ウィンドウショッピングにでかけ、ゴム製のアヒルのお店を見つけました。友人のHunaydは富士山の形をしたアヒルを買いました。

昼食と午後の授業に間に合うように、龍谷大学に戻りました。午後は、書道の授業と日本のポップカルチャーの授業がありました。

その後に、龍谷大学の学生バディと一緒に歴史的な祇園エリアを散策しました。

全体として、日本の歴史を学び、豊かな文化を満喫し、興奮と探求に満ちた素晴らしい一日でした。

(原文)

Today we visited the beautiful Byodoin Temple, situated in Uji. It is one of the most famous examples of Buddhist architecture.

After arriving in the city, we took a stroll through the streets. We noticed they were full of matcha stores, where you could buy everything green-tea-themed, from regular tea to ice cream. It is a very strong tradition in this part of Kyoto.

When we arrived at the temple, we couldn't get inside, but it was amazing just to look at it from the outside. The garden was covered by plants and flowers, like lotus flowers and wisteria, and the bright red colors of the temple sparkled in the water.

We then visited the Hoshokan museum, where we had the chance to see many pieces of art and treasures. For example, we saw the original bell of the temple and the many phoenixes that once decorated the roof. I was particularly drawn to one phoenix because of its hues and beauty: its head feathers were entwined with red, blue, and yellow wires, and it was coated in gold. Unfortunately, we couldn't take any photos, so I cannot show them.

Before heading back to the university, I decided to try a matcha ice cream, and it was delicious! But since the weather was very hot, it melted quickly.

In the afternoon, we had a class on Japanese pop culture. The professor gave us an explanation of how pop culture develops in a country. We split up into groups and debated whether our nations could have produced such a dominant culture a century ago. Finally, we observed how Japan developed its own, down to the fashion and musical tastes of its people. It was really fascinating for me; I wish I could have heard more.

(和訳)

今日は、宇治市にある美しい平等院へ行きました。仏教建築の最も有名な例のひとつです。

宇治市に到着後、通りを散策しました。そこは抹茶専門店がたくさんあり、普通の抹茶からアイスクリームまで、抹茶をテーマにしたものならなんでもを買うことができます。京都のこの地域では、抹茶はとても強い伝統です。

平等院に到着して、中に入ることはできませんでしたが、外から眺めるだけでもとても美しかったです。庭園は蓮の葉や藤の花などの草花に覆われ、平等院の真っ赤な色が水の中できらきらと輝いていました。

そして、たくさんの美術品や宝物を見ることができる平等院ミュージアム鳳翔館へ行きました。

例えば、平等院の実際の鐘やかつて屋根に装飾されていたたくさんの鳳凰をみました。私は特に、色合いが美しい鳳凰に惹かれました。

頭部の羽根が赤、青、黄色のワイヤーが絡みつき、金色にコーティングされていました。残念ながら、そこではなにも写真を撮ることができなかったのでお見せすることはできません。

龍谷大学へ戻る前に、抹茶アイスを食べようと決めました。アイスはおいしかったです!でも、とても暑かったのでアイスはすぐに溶けてしまいました。

午後は、日本のポップカルチャーの授業を受けました。教授はどのように日本でポップカルチャーが発展されたか説明してくれました。

私たちはグループに分かれ、自分たちの国が100年前にこのような支配的な文化を生み出すことができたかどうか議論しました。

そして最後に、ファッションから音楽の好みに至るまで、日本がどのように独自の発展を遂げたのか観察しました。私にとってはとても魅惑的で、もっと聞きたかったです。