「校友KIKOU」更新 KIKOU文1点アップ

ここにメッセージを入れることができます。

服部ゼミ&村田(和)ゼミが「西浦通信第10号」を発行【政策学部】

服部圭郎ゼミと村田和代ゼミとで制作している大学の地元である西浦のニ...

2024(令和6)年3月3日(日)に行われた第38回管理栄養士国家試験の合...

文学部大谷由香准教授の記事が新聞に掲載【文学部・文学研究科】

本学の「ジェンダーと宗教研究センター」の副センター長を務める、大谷...

【こども教育学科】旭松食品株式会社と連携し、「こうや豆腐」の新製品や販売戦略を提案【短期大学部】

2023年12月14日(木)、農学部×旭松食品株式会社『あたらしい「こうや豆...

【こども教育学科】「子どもの食と栄養」での取り組みについて2023.12.11~12.12(野口聡子教授)

子どもの食と栄養では講義内容と関連付けて、調乳や離乳食、幼児食等の...

テンプル大学ジャパンキャンパス ウィルソン学長が本学を表敬訪問

2024年3月28日、テンプル大学ジャパンキャンパスのマシュー・J・ウィル...

(この記事原稿の一部は、実習活動の一環で受講生が関係者にお話をお聞きした内容を元に執筆しています。)

社会学部の「社会共生実習(農福連携で地域をつなぐ―「地域で誰もがいきいきと暮らせる共生社会に向けて」)」(担当教員:坂本清彦 准教授)では、6月1日に実習先の農福連携事業にとりくむ「おもや」(滋賀県栗東市)の利用者さん、スタッフの方々と、地元栗東市の大宝神社の「朝市」に参加しました。

農福連携事業とは、農業を通じて障がいを持つ方などの社会参加を促進する取り組みです。「おもや」では障がい者が農作業、農産物の出荷・加工・販売などを行うだけでなく、地域社会とのつながりを広げるさまざまな活動にも参加しています。その一環で地元栗東市の大宝神社が毎月1日に開催する月次(つきなみ)祭にあわせて、「朝市」にも参加されています。

実習受講生も6月1日の朝市に参加して、おもやの農産物やコーヒーの販売や、たき火で沸かしたお茶の参詣者へのふるまいなどをお手伝いしました。朝市にはおもやとご縁のある方々や、大宝神社にお参りに来られる方など、さまざまな人たちが集まります。実習生は、そうした方々とお話をして地域社会の交流の輪を広げました。

JR栗東駅近くにある大宝神社(だいほうじんじゃ)は701年に創建され、12世紀に制作された一対の狛犬(こまいぬ)が国の重要文化財に指定(京都国立博物館に寄託)されるなど長い歴史に彩られた美しい神社です。その一方で、多くの地元の人たちが参拝に訪れる「地域の神社」です。

特に毎月1日に開かれて穢れのお祓いも行われる月次祭(つきなみさい)には、いつもより多くの人が集まります。土曜日だった6月1日にはおよそ30人とさらに多くの地元の方が集いました。参加者の方、みんなが積極的に月次祭のお手伝いをされていたことが印象に残っています。

実習受入先の「おもや」が月次祭の朝市に来られるようになったのも、神社と地元のつながりから生まれた偶然からでした。宮司の荒井さんは地域との結びつきを大事にして、神社の行事で地元の農産物などを積極的に使っておられます。お祓いの時に知り合った「おもや」の杉田さんの農福連携事業を知り、月次祭で「おもや」の農産物などを売ってもらうことになりました。

今回の朝市にも「おもや」と大宝神社のご縁でつながった多くの人たちが集まりました。

立命館大学のラグビー部でコーチも務められた赤井さんは、耕作放棄地を復活させて作った新タマネギを売りに来られていました。中山間地の別の耕作放棄地も整えて蕎麦を作ったり、秋には「田んぼラグビー」*でも行う予定とのことで、わくわくするいろいろなアイデアを持っていらっしゃいました。

* 水を張った田んぼで、1チーム4人程度で行うラグビーで、激しい身体接触がなく、子どもも大人も女性も男性も泥まみれになって楽しめるスポーツ。

赤井さんの指導する立命館大学ラグビー部の主務とマネージャーの方、同大学食マネジメント学部の赤井さんの知り合いの先生のゼミ生3人も、タマネギの販売をボランティアとして手伝いに来られていました。タマネギはこの学生さんたちも一緒に育てたものだそうです。

生まれて間もない赤ちゃんを連れた若いご夫婦は今回初めて朝一に来られたそうです。栗東市内在住で、自分で食べる野菜などを育てたいと市内で場所を探していたところ、たまたま空いていた杉田さんの運営する貸農園を今年から借りることになったそうです。貸農園での交流の中で大宝神社のことをたまたま耳にされて今回朝市に来られたそうです。偶然がたくさん繋がって多くの繋がりができたとおっしゃっていました。

交通事故での長期の入院から半年前に退院し、万が一怪我をして周囲に迷惑をかけるのが怖くて毎日の散歩以外に交流の機会の少ない高齢の女性も、たき火の前に座って受講生と長い間会話していました。外に出て人と話すのが数週間ぶりだそうでたくさん話せて嬉しそうでした。

おもやで採れた作物を使った焼き菓子をお店で販売され、そのご縁がきっかけで朝市に訪れるようになった草津市でお店を経営する女性や、月始めに大宝神社への参拝を50年間続け、そのたびにご家族の生年月日を言い健康を祈っている男性にもお話をお聞きしました。この男性はおもやに近い小平井地区から来られ、おもやのこともご存じで知り合いがおられるそうです。数年前に荒井さんが宮司となってから月次祭が始まり、それ以降大宝神社に訪れる意義ができたのでうれしいと感じておられるとのことです。

このように、農福連携事業を行うおもやは障がい者の就労支援や農業を行うだけでなく、大宝神社の朝市などの場を通じて、その活動は地域の人びとのつながりを作り広げることにもつながっています。

社会学部「社会共生実習」について、詳しくはこちらの【専用ページ】をご覧ください。

1年生の実習指導科目「保育実習指導Ⅰ」において、子どもの育つ多様な環境を理解する取り組みとして、認定NPO法人こどもの里の館長・理事長 荘保共子氏(本学客員教授)の講演会を開催しました。

龍谷大学短期大学部こども教育学科では「いのち」に焦点を当てながら、児童福祉施設、保育所、幼稚園、こども園での実習を通した体験的な学びにも注力し、共に育ち合ういのちへの理解を深めています。この取り組みの一環として、荘保共子氏をお招きして子どもたちが抱える生きづらさの現状と子どもや若者の意見表明の権利を尊重することの大切さについてお話しいただきました。

荘保氏による講演会の事前授業として、西成区釜ヶ崎にある児童館「こどもの里」のドキュメンタリー映画『さとにきたらええやん』を鑑賞し、子ども・養育者の尊厳、児童福祉と保育・幼児教育の意義と価値を学びました。

将来は児童福祉、保育・幼児教育にかかわる専門家としてはばたく学生たちが、子どもや子育て家庭の抱える困難に対峙するとき自分に何ができるのかを真剣に考える機会となりました。

【荘保共子氏 略歴】

認定NPO法人こどもの里 館長・理事長

龍谷大学短期大学部 客員教授

著作:「子どもたちがつくってきた包摂地域こども支援センター (特集 児童虐待の根っこを探る)」(『はらっぱ : 子どもの人権・反差別・平和を考える 』2020)ほか多数。

【本件のポイント】

【本件の概要】

龍谷大学では、甲山事件の冤罪被害者である山田悦子さん(※)をお招きします。将来教員を目指す学生約150名を対象に、授業科目「総合的な学習の時間・特別活動論」において「人権とは何か」を語って頂きます。山田悦子さんが公の場に出られてメッセージを発せられるのは、滅多にないことです。また今回の授業は学生による企画で、授業も学生が運営するところに、一般的な講演授業とは違う特徴があります。

将来教員を目指す学生の視点から山田さんのメッセージを聴き「人権」について考え山田さんと対話を行い、将来教員となった際の学びにしていきます。

【日時・場所等】

日 時 2024年6月26日(水)13:30~15:00

場 所 龍谷大学大宮キャンパス東黌101教室

キャンパスマップ:

https://www.ryukoku.ac.jp/about/campus_traffic/omiya.html

担当教員 札埜 和男 准教授(文学部) 専門分野 国語科教育(・法教育・方言学)

教員紹介ページ: https://www.let.ryukoku.ac.jp/teacher/fudano.html

問い合わせ先:龍谷大学 教職センター

Tel 075-645-3749 kyoushoku@ad.ryukoku.ac.jp https://www.ryukoku.ac.jp/faculty/kyoshoku/

日本在来のタナゴ亜科魚類(以下、タナゴ類*1)は絶滅危惧種であるにも関わらず、近年意図的と思われる放流が日本各地で確認されるなど、生物多様性保全の観点から把握と検討が急務とされる淡水魚です。

生物多様性科学研究センターの伊藤玄 客員研究員は、これまで国内のタナゴ類に関して、2022年に「大阪府淀川水系おける国内外来ミナミアカヒレタビラの初確認と移入起源」や、2023年に「文献情報に基づく日本産タナゴ亜科魚類における国内外来種の分布状況」などの共同研究成果を発表してきました。

【→関連Release】2022.09.09 大阪府淀川水系における新たな国内外来生物・ミナミアカヒレタビラを初確認

【→関連Release】2023.07.06 文献調査をもとに国内外来タナゴ類の都道府県別分布状況を初発表

伊藤研究員は現在、福井市自然史博物館との共同研究で、同館に所蔵されているタナゴ類の標本の検証を進めています。千点超にも及ぶ標本群は、福井県の淡水魚研究に非常に大きな功績を残された加藤文男博士が主に1960〜1980年代に県内で採集し、2013年に寄贈されたもので、「加藤コレクション」と呼ばれるものです。

今回の共同研究の経緯について、伊藤研究員は、「共同研究者の中野光氏(元・福井県内水面漁業協同組合連合会技師、福井市自然史博物館ボランティア)から、福井市自然史博物館に所蔵されている膨大な標本群の存在を耳にし、貴重な標本から過去の生物相を可視化し、守るべき生物多様性の姿を明らかにできると考え、2022年9月頃より研究に着手した。『加藤コレクション』は、半世紀前の福井県産淡水魚類コレクションとして最も充実したコレクションである。実見したところ、いずれも状態がよく、非常に貴重であることがすぐわかった」と当時を振り返ります。

生物多様性科学研究センター・伊藤玄 客員研究員

現在までに「加藤コレクション」を含むタナゴ類約75点の標本の検証を行った結果、ミナミアカヒレタビラやイチモンジタナゴ、ヤリタナゴなど、野生での絶滅の危険性が高いとされる地域から採集されたものが多数発見されました。

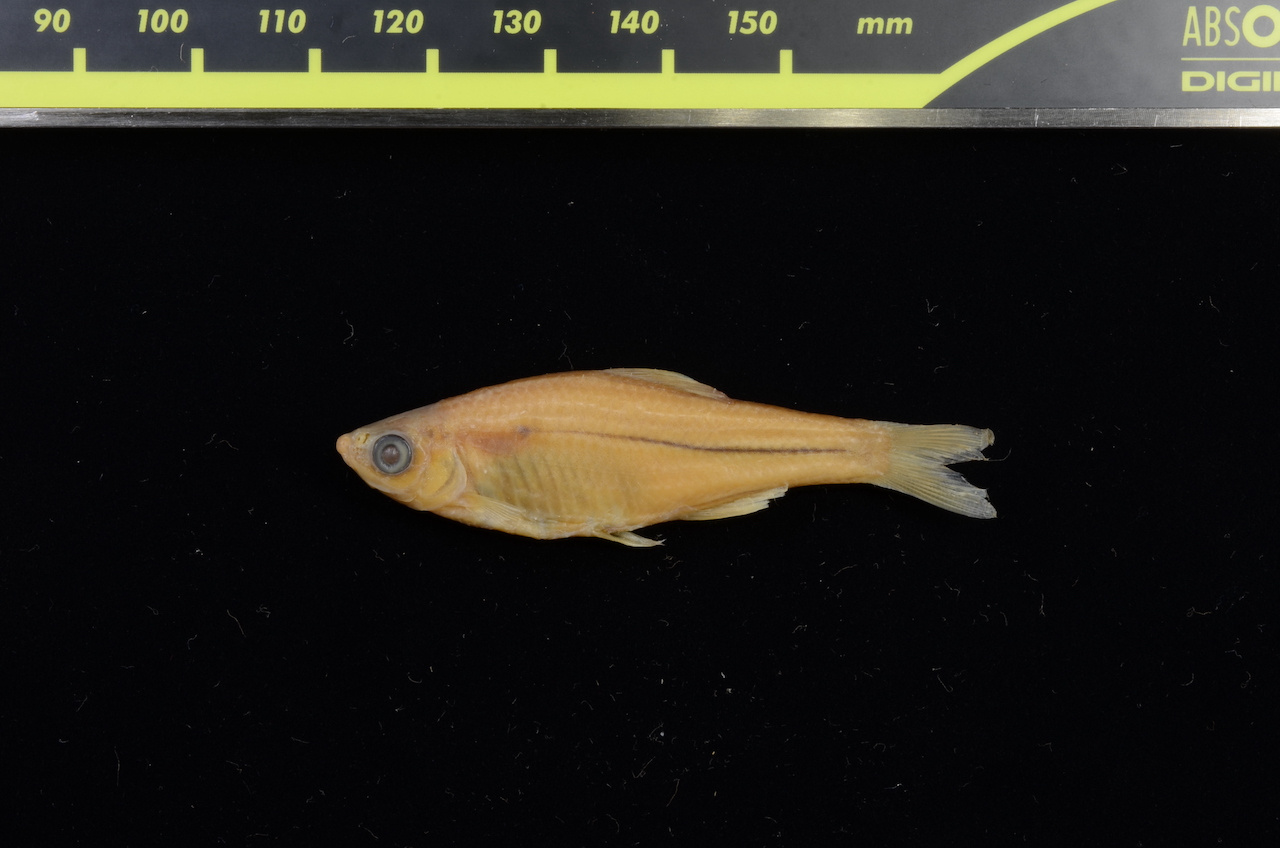

福井市自然史博物館所蔵の標本(種名:イチモンジタナゴ | 撮影者:伊藤玄)

今回の標本研究を通して、伊藤研究員は、「タナゴ類は、2023年7月に発表した国内外来タナゴ類の都道府県別分布状況に関する論文のとおり、人為的な放流によって自然分布域が曖昧になっているのが現状だ。半世紀前の標本は、その当時その場所に生息していた確実な証拠であり、現在の分布と比較することで、本来の分布域を明らかにできる可能性がある」と手応えを述べ、「採集当時の自然環境の分析を通して、今後の自然再生(復元目標の設定)にも活かすことができるだろう」と意気込みます。

今回の共同研究における検証結果は、今後論文として発表する予定です。

なお、今回の取り組みは地元の福井新聞(2024年6月18日朝刊・県内総合面)において大きく報じられました。WEB版でも紹介されています。

※会員登録要・有料(初回のみ登録月無料)

【→関連News】淡水魚研究、世代を超え 福井市自然史博 半世紀前の標本群基に若手再検証 自然再生へ「最大限生かす」(2024.06.08 福井新聞D刊)

【補注】

*1 タナゴ類(タナゴ亜科魚類)

タナゴ類はコイ目タナゴ亜科魚類の総称で、小川、クリーク等の小規模河川に湖沼、ワンド等の止水域に生息し、一生を淡水で過ごす純淡水魚類。タナゴ類は、イシガイ目二枚貝類の鰓内に産卵し、孵化仔魚は卵黄を吸収し終えるまで貝内で過ごすという特徴的な繁殖生態をもちます。日本には在来種として3属16種類(11種8亜種)が知られていますが、そのすべてが環境省または地方版のレッドリストに掲載されており、各地域で保全活動が行われています。