学生レポ:グアム大学生のフィールドトリップをサポート【R-Globe】

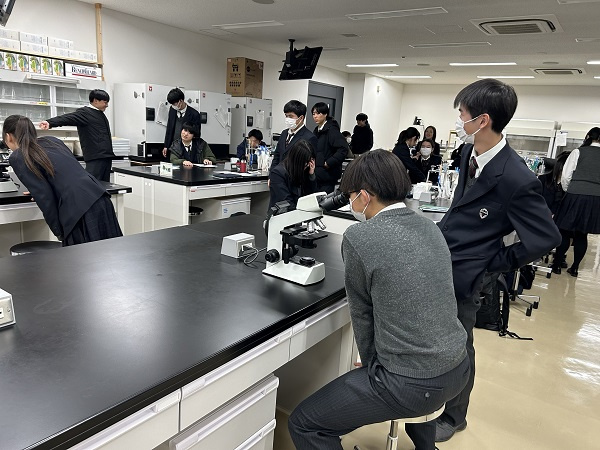

2024年3月18日~22日、国際交流一般協定校であるグアム大学(グアム)の短期留学プログラムを本学で実施しました。本プログラムはグアム大学の人気科目「Travel Studies in Asia」の一部です。

一週間を通して、龍谷大学の学生バディはグアム大学の学生達と共に行動しました。本学の清水耕介教授(国際学部長・グローバルスタディーズ学科)による京都学派(哲学)をテーマとした講義から始まり、京都市内の様々な観光スポット(清水寺、哲学の道、伏見稲荷大社、嵐山、サムライ忍者体験ミュージアムなど)へのフィールドトリップに本学学生が同行する上で、相互理解の増進や友好関係の深化について学び、グローバル化する経済・社会に適応する力を身に着けました。

最後に、本プログラムを学生バディとしてサポートした、国際学部の村松 晃太朗さんのレポートを紹介いたします。

What I felt during the week-long activities was that it was a truly freewheeling field trip. On the day of the event, all the student buddies were in for a series of surprises as unexpected things happened one after the other, such as the destination suddenly changing or plans suddenly disappearing. However, since Guam University students have come to Japan, we had a strong desire to ensure that they enjoy Japan to the fullest before returning home. Thanks to the flexible responses and various efforts of all the student buddies, such as negotiating with each other and introducing famous products and shops at tourist spots, we were able to complete the activity without any problems. It was helpful. When I spoke to Guam University students on the final day, all of them said, “It was really fun and I want to come to Japan again!” so I thought it was really great! This is my first opportunity to make an introduction to the sightseeing area in Kyoto and Japan for foreigners and to be a leader for such things. Because I just would like them to enjoy the food, culture, and atmosphere in Kyoto and Japan, I made a lot of effort for that. In addition to that, I brought Japanese snacks which I packaged by myself for every student and a teacher, but I was not sure if they liked them. However, they became very happy as soon as they received it, and I became happy too!

Through this activity, I think that this opportunity gave me a lot of chances to get practical English and the feeling of being international. So, I hope these activities will definitely increase in Ryukoku University, and then I would like to attend all of them as much as possible!