ブラウザからレイアウト自由自在

Layout Module

ここにメッセージを入れることができます。

第4回オンライン高校生文学模擬裁判選手権<出場校を募集!>【犯罪学研究センター後援】

犯罪学研究センターの兼任研究員である札埜和男准教授(龍谷大学文学部...

ハラルフード推進プロジェクトメンバーで「京大生協のベジ・ケバブコーナー」を訪問【共生のキャンパスづくりプロジェクト学生実行委員会・事務局:障がい学生支援室】

2023年6月20日、共生のキャンパスづくりプロジェクト学生実行委員会の...

ファッション・デザイナー、社会活動家の幾田 桃子氏を招いた特別講演会開催 美しい未来のために「生きる」をデザインする 10/4(水)13:30-15:00 オンライン参加費無料

【本件のポイント】 ファッション・デザイナー、社会活動家 幾田 桃子氏...

ゼミ連主催「経済学部入門演習 脱出ゲーム大会」を開催【経済学部】

6月21日(水)に、経済学部1年生を対象とした「入門演習 脱出ゲーム大...

ReTACTION 新着記事 “伝統技法×現代技術の融合で和本の修復・復刻を手掛ける、京都市右京区「岐山堂」 ”

みんなの仏教SDGsWEBマガジン「ReTACTION」 (リタクション)の新着記事案...

【10月2日~1月19日】ライティングサポートセンター 第2学期(後期)開室について

10月2日(月)から、2023年度 第2学期(後期)ライティングサポートセン...

2023年4月4日18時から、深草キャンパス至心1階フリースペースにおいて、Humboldt大学BerlinのLuis Greco教授をお迎えして、「注意義務違反と結果との間の『因果関係』?――因果関係と客観的帰属の関係について」と題した報告をいただきました。

Greco教授は、日本でも多くの読者のいるClaus Roxin教授の刑法の教科書を引き継ぎ執筆されるなど、日本でも著名な刑事法学者です。その後開催された日本刑法学会にも招待され、報告されています。

報告のテーマは、Greco教授の報告であること、日本でも、ドイツの議論も参照のうえで頻繁に議論されている重要テーマであることもあり、オンラインも含め20名以上の方にご参加いただきました。また、龍谷大学の学部生や大学院生の皆様にも複数ご参加いただきました。

Greco教授は、日独ともに議論されてきた因果関係と客観的帰属の関係について、ドイツの議論を多角的かつ明確に整理・検討したうえで、ご自身の見解を示すものでした。そのこともあって、報告後の議論も非常に活発に行われました。当日は、翻訳を務めていただいた井田良先生だけでなく、松宮孝明先生、川口浩一先生、本学の金先生など、日独の刑法学に関する議論に精通された著名な先生方がおられたこともあり、意義深い議論になりました。

長時間の議論にお付き合いいただいたGreco先生、非常に複雑な議論を通訳してくださった井田先生をはじめとして、参加してくださった皆様には、この場をお借りしてお礼申し上げます。

12月14日に龍谷大学心理学会第12回学術講演会が大宮学舎で行われ、彦根市立病院、緩和ケア内科部長の黒丸尊治先生より「緩和ケアと心の治癒力」というテーマでお話いただきました。

先生からのお話は、死を前にした患者さんたちに対してどのようにコミュニケーションをとっていくのかについて、先生が実際に関わられた事例をまじえながらユーモアたっぷりのお話で、あっという間に時間が過ぎていきました。

講演の最後には、「医師だけではなく、心理職も患者さんの痛みや病状が楽になるお手伝いができる」という、心理学を学ぶ学生に対する熱いメッセージをいただきました。また、質疑応答の時間には複数の学生から質問があり、先生のお話に対する学生の関心の高さがうかがえました。

龍谷大学心理学会では、今後も今回のような外部からの講師を招いた講演会を行っていく予定です。今後もご期待ください。

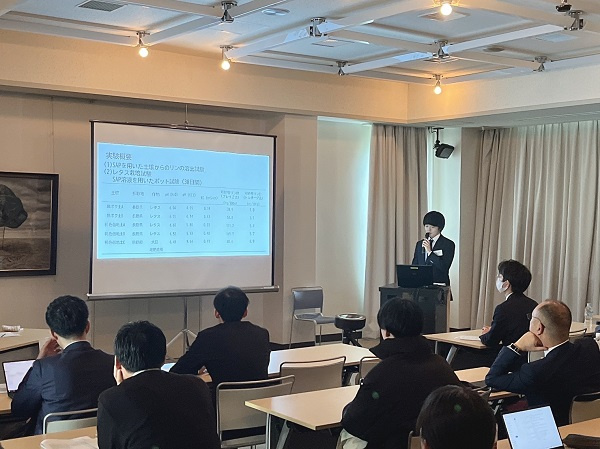

2023年12月7日(木)第119回 日本土壌肥料学会関西支部講演会が行われ、農学部農学科土壌学研究室(森泉研究室)4年生の田渕宏介さん・木下純花さん・伊藤峻さん・芝田旺友さんが優秀発表賞を受賞されました。本学では、初の受賞となりました。

「最初は研究が上手く進まず、実らない実験が多かったですが、地道に実験を繰り返してきたことが受賞につながったと思います。」と田渕さんは振り返ります。昨年の9月から研究に取り組み、およそ1年半かけた研究成果が実を結びました。

4名の学生が取り組んだ研究テーマは、『レタス栽培におけるポリアクリル酸Naの難溶性リンの吸収促進効果』。植物の成長に必要な三要素の一つであるリンは、世界中の畑で肥料として活用されています。しかし、リンは土の中で鉄やアルミニウムに吸着し、植物が吸収できない“使えないリン”となってしまう弱点があります。この弱点の対処法として一般的な農法では、“使えないリン”になることを考慮して、大量にリンを投入し、作物が吸収できるようにしています。しかし、これにより、世界のリンは不足し、畑の土壌には大量の“使えないリン”が蓄積してしまい、環境問題となっているのです。

畑に存在する“使えないリン”を活用する方法は無いか、4名の学生は手探りながら研究をスタートさせました。数十年前に、落花生の根の表面の物質が、“使えないリン”を“使えるリン”に変えられることを、学生達に植物栄養学を教えてくださった阿江教治先生(元神戸大学教授、龍谷大学非常勤講師)が発見していました。さらに、この物質とおむつの素材(樹脂)が類似していることが分かり、それを製造している三洋化成工業株式会社から樹脂を提供して頂きました。そして、土壌中の“使えないリン”を活用したレタス栽培に成功したのです。

実験では、どのくらいの分量で樹脂を栽培に用いればよいのか未知数だったため、成功するまで、何度も栽培と土壌分析を繰り返しました。「失敗した時に何がダメだったのか、みんなで前向きに話し合えたから最終的に研究がうまくいったと思います」と木下さんは語ります。

こうして迎えた学会で見事、優秀発表賞を受賞しました。資源循環に配慮した新たな農法を提案できたことが審査員から高く評価されました。4名の学生は「森泉先生や多くの方に支えていただき、この賞を受賞することができました。本当にありがとうございました。」と口を揃えます。

困難に対して仲間と協力して取り組めたことが、受賞につながったのだと思います。取材中は、本当に楽しそうにこれまでのことを話していただき、充実した学生生活を送れたのだと感じました。卒業後もそれぞれの道で活躍してくれることを願っています!