学校法人龍谷大学(所在地:京都市伏見区/専務理事・学長:入澤 崇)は、代表事業者の大阪ガス都市開発株式会社(所在地:大阪市中央区/代表取締役社長:友田泰弘)と京都信用金庫(所在地:京都市下京区/理事長:榊田 隆之)との3者で「共創HUB京都コンソーシアム」を組織し、2023年3月に京都市が公募した「京都市立芸術大学新キャンパス隣接地(将来活用地)の活用に係る公募(以下、「本公募」)」において、2023年9月に契約候補事業者に選定されました。本日、京都市との基本協定の締結が完了しましたので、お知らせいたします。

今後は京都市と連携し、本公募の対象地(以下、本土地)の強みを存分に活かした活用計画の策定を進め、2027年度中の竣工・運営開始を目指すとともに、文化と経済の好循環を実現すべく様々な連携施策の検討を進めてまいります。

▲本日開催された基本協定締結式の様子(QUESTION(京都市中京区)にて)

(左より:大阪ガス都市開発株式会社 代表取締役社長 友田 泰弘、京都市 門川 大作市長

京都信用金庫 理事長 榊田 隆之、学校法人龍谷大学 専務理事・学長 入澤 崇)

1.本事業の概要

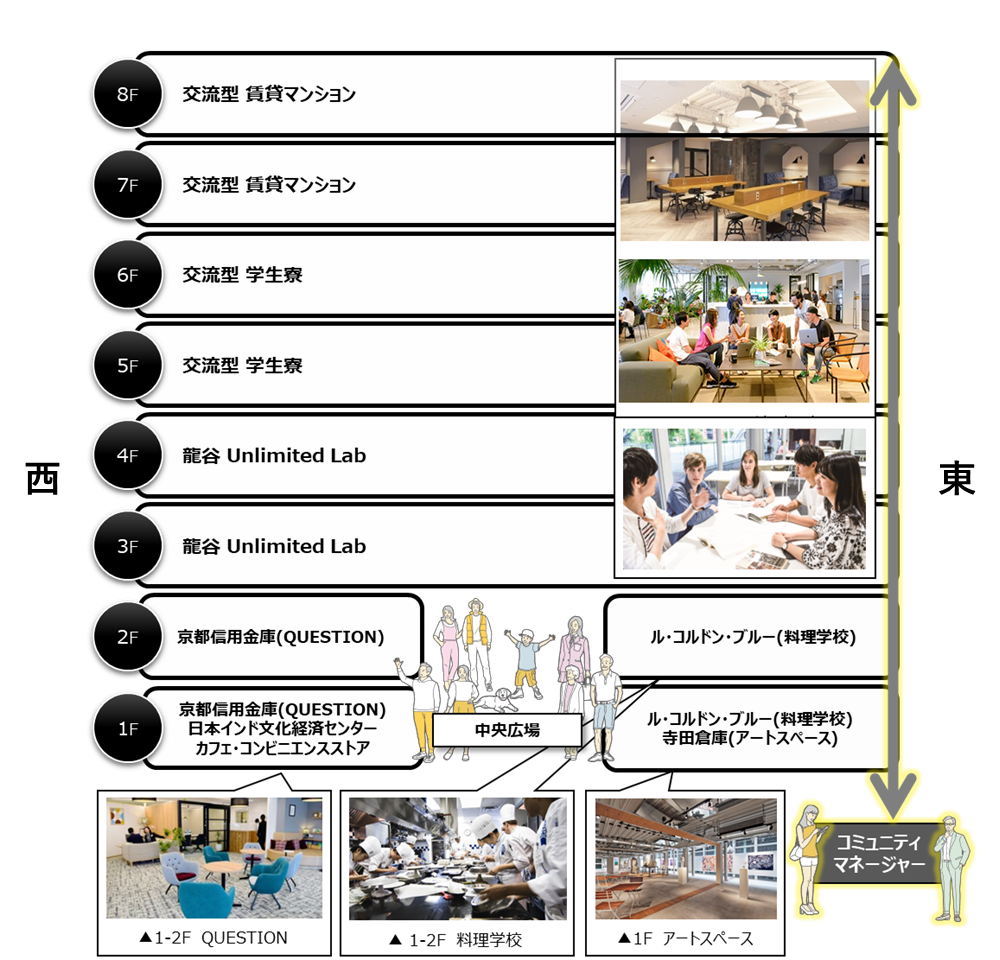

本事業は、京都市が京都市下京区下之町に保有する約4,000㎡の土地を活用し、地上8階建てのイノベーションハブ拠点を整備する計画です。

共創HUB京都の各者が有するリソースやネットワークを駆使し、社会課題解決に繋がる産業創出やコミュニティ形成、人材育成などを推進します。拠点内にはスタートアップ支援に特化した京都信用金庫の支店や、多様な学生や社会人などの交流を促す龍谷大学のサテライトキャンパス、交流型の学生寮や賃貸マンションなど様々な機能を備える予定です。

※現時点では行政協議等が完了しておらず、本事業について変更等が生じる可能性があります。

契約候補事業者:

共創HUB京都(構成員:大阪ガス都市開発株式会社、京都信用金庫、学校法人龍谷大学)

竣工・運営開始時期:2027年度中(予定)

▲完成イメージ

※提案時点(2023年8月)のイメージパースであり、今後変更となる可能性があります

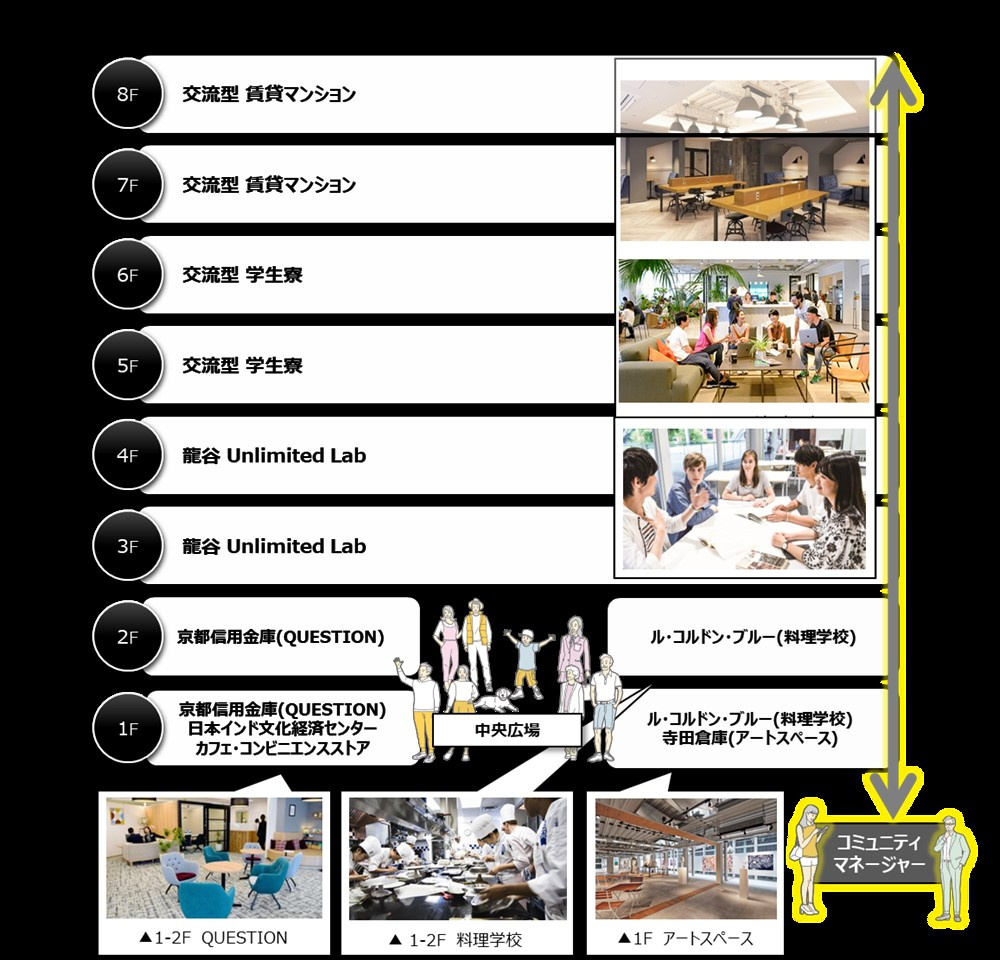

【イノベーションハブ拠点「共創HUB京都」の主な機能(予定)】

・西側1F-2F:QUESTION京都駅前

地域の起業家を支援するスタートアップに特化した支店機能を設けるほか、シェアラウンジやシェアオフィスなどの機能も備えます。職員である「コミュニティマネージャー」が常駐し、この地に集まる多様な人々を繋ぐ役割を担うことで、共創のキッカケを創出します。

・3F-4F:龍谷Unlimited Lab

龍谷大学の3キャンパスいずれにもアクセスが可能な立地であることを活かし、龍谷大学が有する多様な学問領域を交流・融合させ、社会変革や価値創造を牽引する人材を育成します。本拠点を、龍谷大学の学生に留まらず、他大学の学生や社会人などにも広く開放し、従来型の大学キャンパスでの展開を超えた「学び」や「成長」の機会を提供します。

・5F-8F:交流型賃貸マンション・学生寮

居心地の良い共用リビングを設け、入居者同士の交流を促し、コミュニティ形成や、相互に新たな知見を獲得することで様々な創発に繋げます。ここで暮らした人々が、京都を中心とする多様なコミュニティを支え、社会課題の解決の担い手として活躍することを目指します。

・東側1F:寺田倉庫アートスペース

アートスペース事業者として「寺田倉庫」を誘致予定です。若手アーティストの作品を展示・販売する企画や、来訪者とアーティストが交流できるイベント、またはアートに関連するその他の事業を計画しています。これにより、アートを通じて地域の付加価値向上を図ります。

・東側1F-2F:ル・コルドン・ブルー・ジャパン料理学校

フランス料理とホスピタリティの国際的な教育機関である「ル・コルドン・ブルー・ジャパン」を誘致予定です。本拠点ではフランス料理やフランス菓子の講座に加え、日本料理講座の開講を予定しています。プロフェッショナル養成を目的とした和食とフランス料理の芸術的な調理の講習機会をもたらし、日本の食文化を世界へ発信することに繋げます。

※各機能の名称・計画に関しては今後変更の可能性がございます。

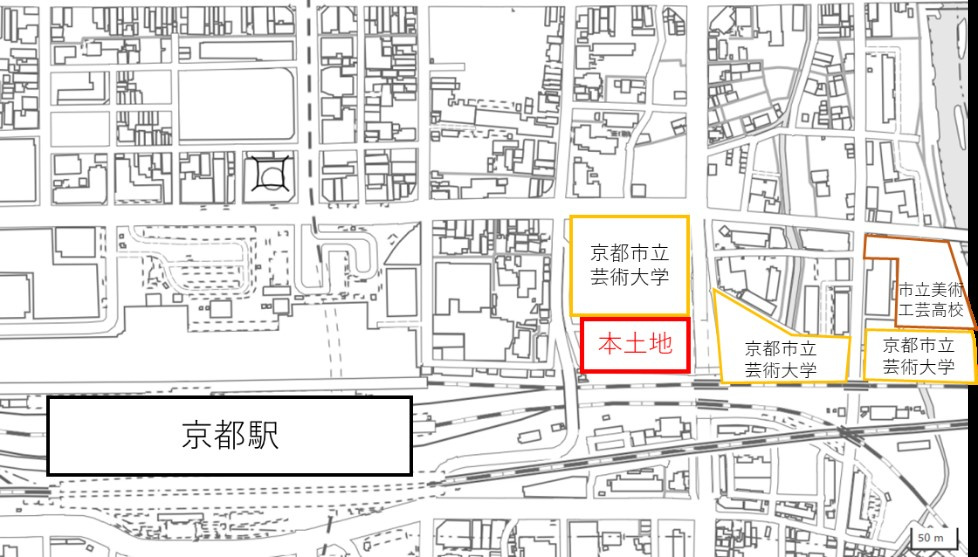

2.本土地について

所在地(地番):京都市下京区下之町21番1ほか52筆(崇仁北部第二地区土地区画整理事業施行中)

敷地面積:4,002.10㎡ (仮換地地積)

▲本土地 位置図

※上記地図は、国土交通地理院発行の地図院地図(電子国土地図)を

一部加工して使用しております

3.共創HUB京都各者について

■大阪ガス都市開発株式会社

Daigasグループの中でライフ&ビジネスソリューション事業を担う中核会社であり、分譲・賃貸マンション、賃貸オフィスビルなどの開発事業や地区開発事業から運営・管理まで、将来に貢献するまちづくりを幅広く展開している不動産デベロッパーです。京都市においては、日本初の民間運営リサーチパークである「京都リサーチパーク」の開発を行い、京都リサーチパークと連携し30年以上運営してきた実績があります。

■京都信用金庫

1971年にコミュニティ・バンクを基本理念として掲げて以来、人と人、事業と事業をつなげ、心豊かな地域社会を創ることに力を注いできました。その想いを形にした共創施設「QUESTION」では、人や事業を繋げるビジネスマッチング、寄ってたかって課題解決を目指すプロジェクトを、当金庫職員である「コミュニティマネージャー」が実践しています。2023年10月にはブランドネーム「コミュニティ・バンク京信」を制定、今後ますます地域コミュニティの形成と発展に取組んでいきます。

■学校法人龍谷大学

1639年に浄土真宗本願寺派の教育機関「学寮」として創立して以来、浄土真宗の精神を建学の精神とし、人間性豊かで深い学識と教養を備え、社会の発展向上に貢献する人材を養成することを目的に諸活動を積み重ね、現在では、10学部1短期大学部10研究科、学生数約2万人を擁する総合大学です。行動哲学に「自省利他」を掲げ、社会に貢献できる人や活動を生み出し、SDGsや社会変革に向けた取組みや地域社会との連携などを、他大学に先駆け取組んでいます。

問い合わせ先:龍谷大学 学長室(広報)

Tel 075-645-7882 kouhou@ad.ryukoku.ac.jp