ブラウザからレイアウト自由自在

Layout Module

ここにメッセージを入れることができます。

農学部生対象のTOEIC(IP試験) 成績優秀者の表彰式を行いました!!

2023年6月18日(日)に実施した農学部生対象のTOEIC(IP試験)成績優秀...

【報告】前期のボランティア体験『Ryuボラ!』を実施しました【ボランティア・NPO活動センター】

ボランティア入門講座で基礎的な事柄を学んだ後に、実際に...

ムハマド・ユヌス博士に名誉学位を授与ならびに学生や付属平安中高生と交流

7月8日(土)に、ノーベル平和賞受賞者のムハマド・ユヌス博士(ユヌス...

2023年7月2日(日)に、龍谷大学政策学部的場ゼミナール(学生15名、教...

メンターシップ制度を活用して、入門演習でキャリアガイダンスを実施【経済学部】

経済学部では2021年度に、メンターシップ制度を発足させました。この制...

「社会共生実習」とは、社会学部全3学科が共同で運営する、社会学部の...

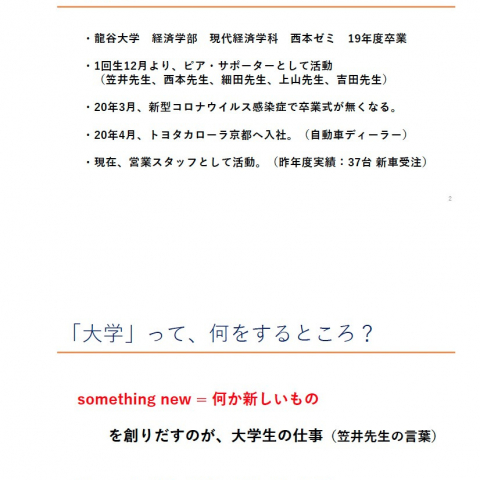

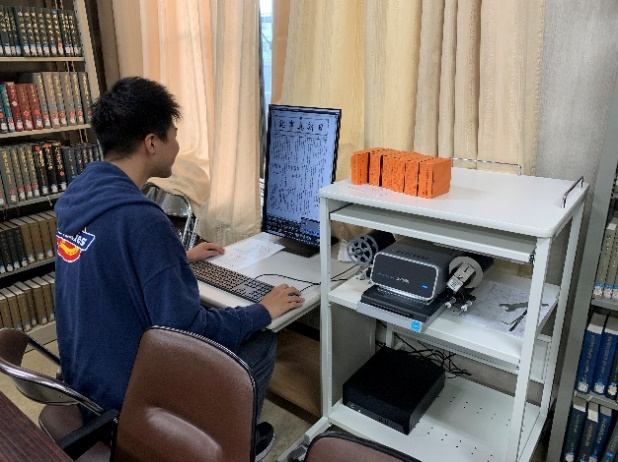

9月19日(土)、日本史学合同研究室にマイクロフィルムリーダを設置しました。

かつて国史学専攻(現 日本史学専攻)を卒業された方(匿名)からの寄付金を原資とする「文学部歴史学科日本史学専攻の教育・研究の充実発展のために寄付された積立金」によりマイクロフィルムリーダを購入させていただきました。

2020年度に頂戴した寄付金について、「積立金運用要項」が定められ、2021年度には、日本史学合同研究室のために、ノートパソコンを導入しており、今回が2度目の「積立金」の使用でした。

このご寄付については、私どもから直接お礼を申し上げられないことから、なるべく早く使用実績をご報告することで謝辞に代えさせていただくつもりでしたが、諸般の事情で遅くなってしまいました。ご寄付いただいた方には、衷心よりお詫びに併せて御礼申し上げます。

なお、さしあたって、福嶋寛隆名誉教授よりご寄贈いただいた『日新真事誌』や教員所有のマイクロフィルムの閲覧に活用して、日本史学専攻の教育・研究に役立てさせていただきます。

政策学部主催の「公務員セミナー」が12月1日、和顔館を会場に開催され、採用試験に合格し、内定を得た先輩の話を聞こうと公務員志望の学生54名が参加しました。

公務員セミナーの冒頭には、京都市役所で長く観光政策に携わってきた経験のある高畑重勝・政策学部教授(地域産業政策)が「公務員の魅力と公務員試験について」をテーマに、「公務員の仕事は民間企業の仕事との間で垣根が低くなってきている。採用もSPIと面接で行うなど多様化してきており、広く情報収集を行い、進路の一つとしてぜひ考えてもらいたい」と学生に語りかけました。

公務員の仕事の魅力を語る高畑重勝教授

政策学部キャリア主任の大石尚子教授が司会進行

続いて、東京都、京都市、滋賀県長浜市、滋賀県警からそれぞれ採用内定を得た政策学部4年生の4名の学生が登壇し、採用試験合格までの経験を話しました。いつから公務員試験対策を準備したのかや面接やSPI対策などの苦労した点などを具体的に紹介すると、参加した学生は熱心に聞き入っていました。

セミナーに参加した学生は、「合格した先輩の話を聞ける機会もないので参加して良かった」(政策学部3年生)、「面接の内容を詳しく聞けて、今のうちから考えていこうと思う」(同2年生)などの感想を寄せるなど、公務員をめざす学生にとって意義のあるセミナーとなりました。

4人の登壇者が採用内定までの経験を紹介

多くの学生が参加した公務員セミナーの様子

先輩の経験談を熱心にメモに取る学生

11月24日金曜日に本学深草学舎顕真館にて、龍谷大学真宗学会主催の「深草例会」を開催いたしました。

深草例会は、真宗学科1回生を対象にした特別講義で、浄土真宗に根ざした活動を行っておられる方にご講演をいただいています。

1人目の登壇者である保田正信さんは、「宗教大嫌いの私が、宗教が嫌いでも信じなくても良い仏教に出あって、いつのまにかお坊さんになった話」というテーマでお話しくださいました。2人目の登壇者である渡辺有さんは、「ビハーラの現場からみた真宗学」というテーマでお話しくださいました。

普段、文献を中心に学んでいる1回生は、現代社会における仏教・真宗の意外な一面や実践に取り組む僧侶が持つ背景などに驚きつつも、熱心に聴講していました。

ご講演の後、質疑応答では、フロアから多くの発言があり、お2人の先生からは丁寧なお答えをいただきました。

普段の授業ではあまり触れることのない、生きた仏教に触れることができ、充実した深草例会になりました。