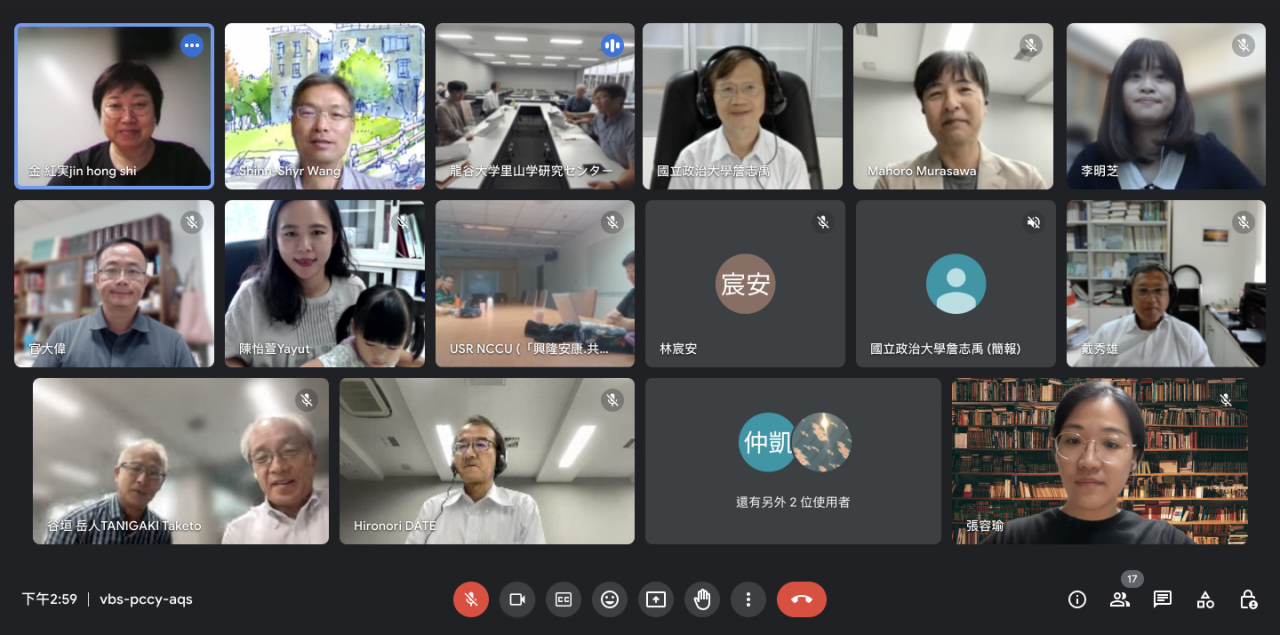

共同研究会の様子

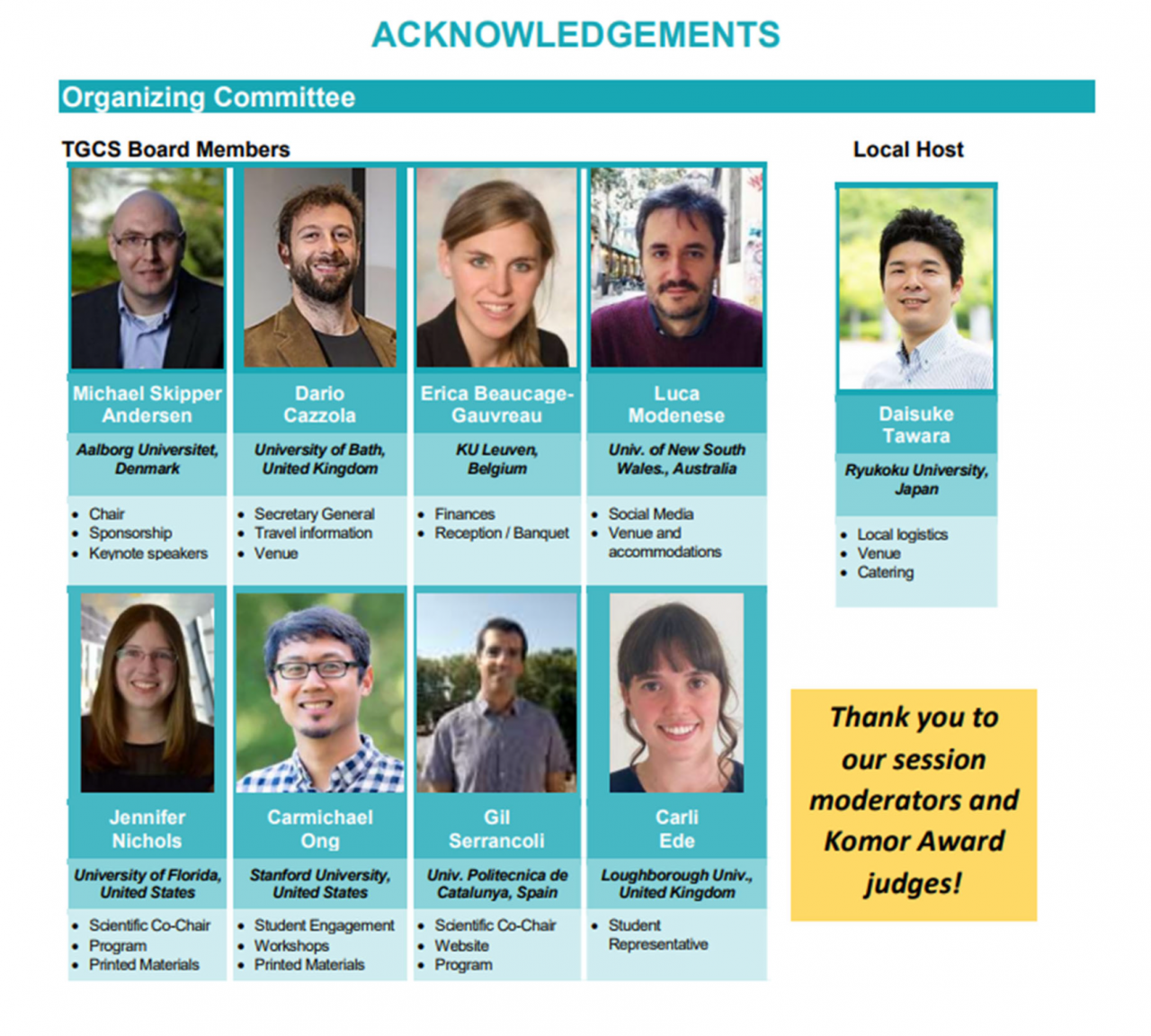

里山学研究センターからは、谷垣 岳人氏(龍谷大学政策学部・准教授 里山学研究センター・センター長)、伊達 浩憲氏(龍谷大学経済学部・教授 里山学研究センター・副センター長)、中川 晃成氏(龍谷大学先端理工学部・講師 里山学研究センター・副センター長)、村澤 真保呂氏(龍谷大学社会学部・教授 里山学研究センター・研究員)、吉岡 祥充氏(龍谷大学法学部・教授 里山学研究センター・研究員)、太田真人氏(龍谷大学里山学研究センター・博士研究員)、眞田章午氏(龍谷大学里山学研究センター・研究補助員)が参加しました。また、国立政治大学からは、詹 志禹氏(国立政治大學・副校長、国立政治大學教育學院・教授)、戴 秀雄氏(国立政治大學地政學系・副教授)、陳 怡萱氏(国立政治大學土地政策與環境規劃碩士原住民專班・專案助理教授)、官 大偉氏(国立政治大學民族學系・教授兼系主任)、李 明芝氏(国立政治大學地政學系・助理教授)が参加しました。そして、国立政治大学に国外研究員として滞在する、金 紅実氏(龍谷大学政策学部・准教授、里山学研究センター・研究員)が通訳兼コーディネータを務めました。

【報告者・報告タイトル】

報告1「里山學在政大的實踐方式簡介」(政治大学における里山学の実践方法と紹介)

詹 志禹氏(国立政治大學・副校長、国立政治大學教育學院・教授)

報告2「「里山」をめぐる研究状況の変化」

村澤 真保呂氏(龍谷大学社会学部・教授、里山学研究センター・研究員)

報告3「台灣里山的課題」(台灣における里山の課題)

戴 秀雄氏(国立政治大學地政學系・副教授)

報告4「里山のガバナンス-入会の現状と課題-」

吉岡 祥充氏(龍谷大学法学部・教授 里山学研究センター・研究員)

里山学研究センターの研究員による報告の様子

報告5「原住民族與山林的關係」(原住民族と山林の關係)

陳 怡萱氏(国立政治大學土地政策與環境規劃碩士原住民專班・專案助理教授)

報告6「淀川水系の近代治水の構造とその現在」

中川 晃成氏(龍谷大学先端理工学部・講師 里山学研究センター・副センター長)

報告7「自然の多様な価値観」と「行為主体性」を環境政策立案過程の中に埋め込むために:功利主義的「価値一元論」にもとづく経済的評価を超えて」

伊達 浩憲氏(龍谷大学経済学部・教授 里山学研究センター・副センター長)

報告8「台灣山林資源的共管課題」(台湾山林資源の共同管理問題)

李 明芝氏(国立政治大學地政學系・助理教授)

里山学研究センターの研究員による報告の様子

なお、報告タイトルの翻訳は金 紅実氏(龍谷大学政策学部・准教授・里山学研究センター・研究員)によるものです。

本共同研究会では、「里山」を軸に各専門分野から研究報告が行われました。本共同研究会は終始、和やかな雰囲気のもとで行われ、適宜、参加者間で活発な議論がされました。

本共同研究会の内容は、『龍谷大学 里山学研究センター 2023年度 年次報告書(仮)』(2024年3月に里山学研究センターのホームページ上で公表予定)に掲載します。ぜひご覧ください。