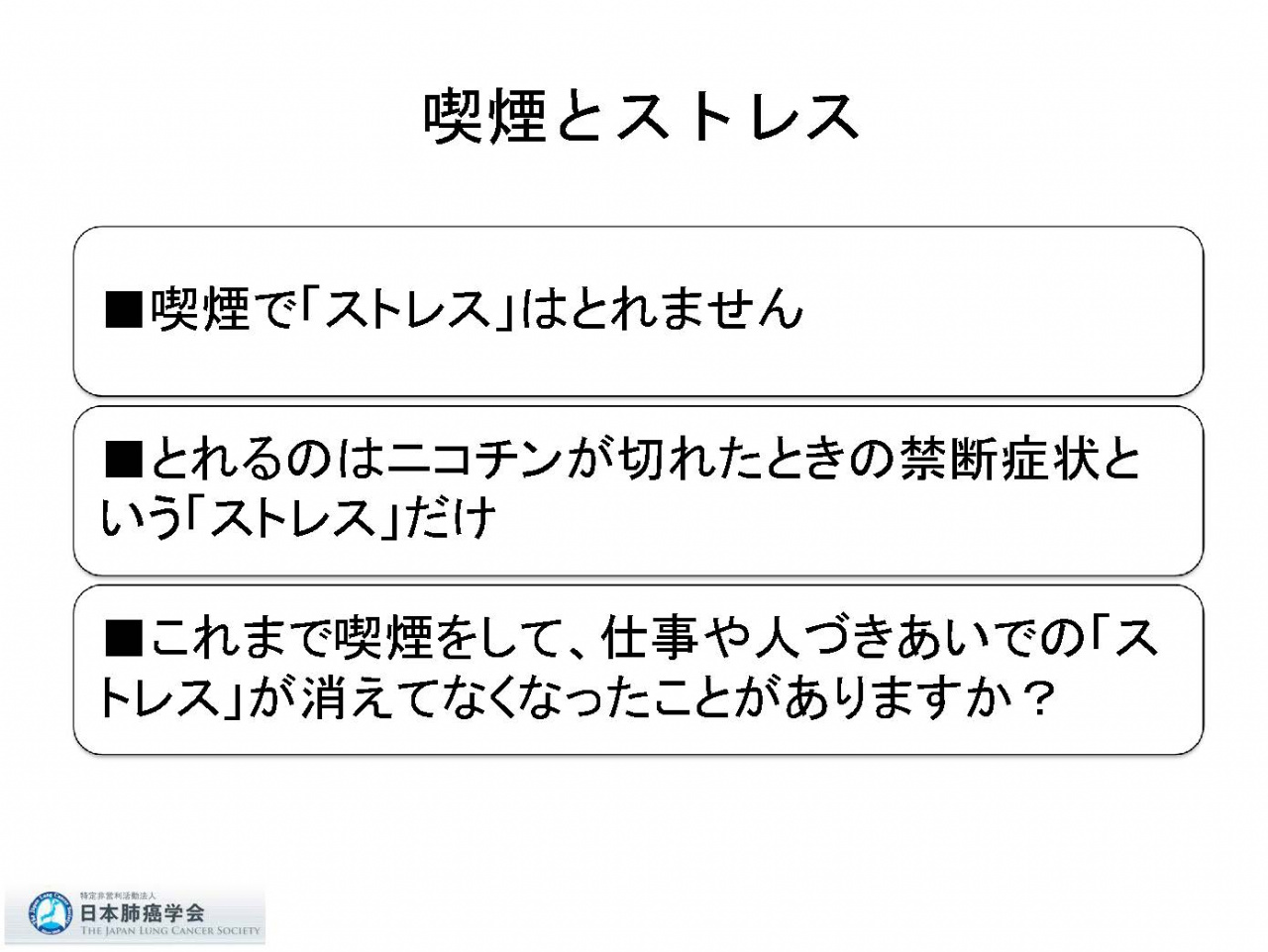

【ノータバコ07】ストレス解消?それは気のせいです。

喫煙のメリットとして「ストレスが解消する」と考えている人がいるようです。

それは大きな勘違いです。

喫煙で、日々の暮らしの中で生じるストレスが解消されることはありません。

喫煙者の中には、イライラが解消されたと感じる人がいるかもしれません。

でも、それは抱えているストレスが解消されたのではなく、

ニコチンが欠乏してイライラしていたところに、ニコチンを摂取できたから。

ニコチン接種→ドーパミンの放出→快楽→ニコチン欠乏→イライラ→ニコチン接種

…というサイクルの一局面に過ぎないのです。

ストレスの原因を摂取して、解消された気になっているだけです。

喫煙することにより、むしろストレスを多めに抱えていることに気づいてください。

→禁煙サポート

→【ノータバコ06】「かっこいい」って思ってるのですか?

参照:

日本肺癌学会

日本内科学会旧認定内科専門医会タバコ対策推進委員会制作/喫煙と健康に関するスライド集より