ブラウザからレイアウト自由自在

Layout Module

ここにメッセージを入れることができます。

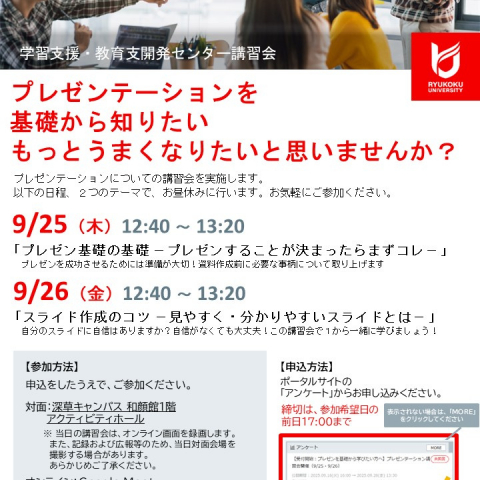

【学生対象】プレゼンを基礎から学ぶ講習会を開催(9/25・26)

プレゼンテーションを基礎から知りたい もっとうまくなりたいと思いませ...

大津市提携公開講座『令和7年度「おおつ学」大津人基礎講座』を開催

2025年7月26日(土)・8月23日(土)に、大津市役所にて、大津市提携公...

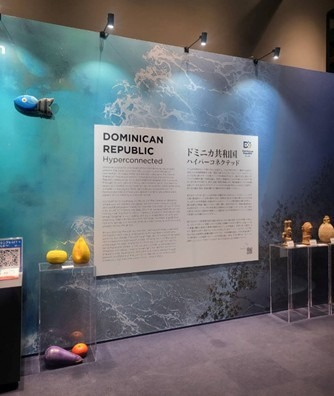

学生レポート・EXPO2025 大阪・関西万博のドミニカ共和国パビリオンインターンシップ【R-Globe】

EXPO2025 大阪・関西万博のドミニカ共和国パビリオンインターンシップに...

2025(令和7)年9月12日からの大雨に伴う災害で被災した学生への各種奨学金等のお知らせ

2025(令和7)年9月12日からの大雨に伴う災害で被災された皆さまに心か...

2025年度中島国際財団留学生地域交流事業で京丹後市三重・森本地区地域との交流会を実施【政策学部】

龍谷大学政策学部をはじめとする様々な学部の学生と留学生約30名は、20...

日本学生支援機構 貸与型奨学金 在学採用(定期二次)の申請方法について

1. 対象者 日本学生支援機構の貸与型奨学金について、これから新たに申...

2025年8~9月の夏休み中に、NGOの海外スタディツアーやワークキャンプに9名の学生が参加した海外体験学習プログラム『留学でもない、海外旅行でもない!違ったカタチで海外へ!』の報告会を、以下の内容で開催しました。今回の報告会は、少人数で学びを深め合う形式で実施しました。

◇『留学でもない、海外旅行でもない!違ったカタチで海外へ!』報告会◇

※参加学生の発表動画を公開しました

日 時:2025年10月4日(土) 13:30~15:30

会 場:深草キャンパス慧光館201教室

参加人数:15名(登壇者/関係者含)

内 容:

1.海外体験学習プログラムの意義・特徴/報告形式の説明

2.インド/スリランカグループ 3名の活動報告

3.マレーシアグループ 3名の活動報告

4.フィリピングループ 3名の活動報告

5.総括

6.現在募集中のセンター事業のアナウンス

報告学生が参加したツアー等の運営団体(NGO):

・公益社団法人アジア協会アジア友の会…インド

・NPO法人グッド…スリランカ

・認定NPO法人CFFジャパン…マレーシア

・NPO法人アクション…フィリピン

・認定NPO法人アクセス-共生社会をめざす地球市民の会…フィリピン

参加国・地域で分けた各グループの活動報告は、

①センターのコーディネーターからNGOの紹介

②参加学生からの発表

③別のグループからフィードバック という流れで行いました。

学生たちは、このツアーに参加しようと思った動機や、現地で印象的だったこと・学び・気づき、帰国後の自身の変化やこれから取り組んでいきたいことなどを報告しました。

また、フィードバックする側も自身が参加したツアーと比較した質問や感想などもあり、現地での様子や聞いたことなどを自分の言葉で答えていました。

・私は海外に行きたい気持ちがあるけど、中々勇気が出なくて行ったことがありません。しかし、みなさんは観光や旅行ではなく、スタディツアーとしてボランティア活動などをされていてとても素晴らしかったです。興味深い内容や考えさせられる内容が多く、私も行かずに偏見などを持つのではなく自分の目で見て肌で感じてみたいです。

・実際行かないと経験できない実体験を聞けてとても貴重な経験だと思いました。この報告会だけでも色んな考え方や、体験、思った事を聞けてより参加したいと思いました。

・マレーシアの子供たちの話しだったり、フィリピンのスラム街の話だったり、現地に実際に足を運んで経験したこと、感じたことのお話を聞けて良かったです。ニュースやSNSで見るよりもリアルで貴重な話だったので、自分の知らなかった世界を少し知ることができました。

今回参加した学生たちの報告の様子は、こちらをご覧ください。 夏期活動報告会動画

また、本プログラムでは報告会での発表の他、学生たちは参加レポートも作成しました。 夏期プログラム報告書(レポート集)

そして、夏休みのプログラム同様、春休みの海外スタディツアーやワークキャンプを対象に本プログラムの参加者を募集しますので、下記ページでも動画やレポート集を公開します。

【応募期間11/10-11/21】2025年度海外体験学習プログラム参加者募集

※対象ツアーは11月上旬に公開予定

応募を検討している人は、ぜひ今回の報告動画の視聴やレポート集に目を通して参考にしてください。

第40回顕真週間を10月11日(金)~18日(土)に開催します。

顕真週間では、10月18日に行われる報恩講に向けて、1週間前からさまざまな企画を開催します。

顕真週間の前身となる宗教文化講演会はもちろん、今年は新企画として宝探しを行います。

キャンパス内に散りばめられたお宝を集めると豪華なろうそくんグッズが当たります。

そして、一昨年、昨年と人気があったToy×ボーズさんとの企画「謎解き脱出ゲーム」を今年も開催します。

その他にも各種イベントを行いますので、ぜひお越しください!

顕真週間実行委員会Instagram

【龍谷大学顕真週間実行委員会】

https://www.instagram.com/ryukoku_kenshin?igsh=MXJadGxud3pxYW83bg==

顕真週間実行委員会Tik Tok

【ろうそくん】

https://www.tiktok.com/@ryukoku_kenshin

<開催イベント> ※すべてのイベントは無料で参加いただけます。

■謎解きイベント

10月17日(金)16:00~/深草キャンパス 成就館

■腕輪念珠作り

10月10日(金)10:00~17:00/大宮キャンパス 正門前

10月13日(月)~17日(金)10:00~16:00/深草キャンパス 顕真館前

■宝探し

10月13日(月)~17日(金)10:00~17:00/深草キャンパス内

※15:00受付終了

※1日100組限定/先着順

■顕真カフェ

10月3日(金)~17日(金)/深草キャンパス 成就館 Cafe Ryukoku&

■献血

10月17日(金)10:00~15:00/深草キャンパス 中央広場

■宗教文化講演会

10月14日(火)17:00~18:30/深草キャンパス 顕真館

■顕真コンテスト

10月16日(木)17:00~19:00/深草キャンパス 成就館

<宗教局サークル協賛イベント>

■朝法話(伝道部)

10月13日(月)~17日(金)8:45~9:05/深草キャンパス 顕真館

■顕真ミニコンサート(合唱団)

10月15日(水)17:30~/深草キャンパス 顕真館

■日曜学校大会(宗教教育部)

10月12日(日)13:00~15:00/深草キャンパス 顕真館

■機関紙『るる仏』の配布(仏像研究会)

■ボードゲームサンガ(仏教青年会)

龍谷大学は、持続可能な社会をめざす上で欠かせない「自省利他」を礎に社会に貢献できる人や活動を生み出すことを狙いとし、「仏教SDGs」の理念を掲げ、「龍谷大学SDGs宣言」を発出し、SDGsの達成に貢献する取組みを推進してきました。

この度、本学が2024年度から実施している、龍谷大学とソフトバンクとの連携事業「ハッカソン」が注目され、愛知県国際展示場(Aichi Sky Expo)で開催された「SDGs AICHI EXPO〜SDGs子ども・ユースフェア〜」に初めて出展しました。

「SDGs AICHI EXPO〜SDGs子ども・ユースフェア〜」は、2025年10月3日(金)・4日(土)の2日間にわたり開催されました。

当日は、2023年12月15日に、本学のDX(デジタルトランスフォーメーション)への連携・共創を推進する目的で、包括連携協定を締結したソフトバンクと共同で出展をしました。

今回は、SDGs17の目標のうち、「4:質の高い教育をみんなに」と「11:住み続けられるまちづくりを」に関連するテーマとし、2025年度に実施した、龍谷大学・ソフトバンク・大津市がタッグを組み、次世代のまちづくりを目指した「スマートシティ ハッカソン」をピックアップしました。

出展ブースでは、「スマートシティ ハッカソン」の紹介を行うとともに、ソフトバンクのサポートスタッフの指導のもと、体験型企画「生成AIを使ったミニハッカソン(SDGsレポート作成、SDGsクイズアプリ作成など)」を来場者に体験していただきました。

来場者は、SDGsに関するクイズに回答したり、生成AIを駆使しながらSDGs達成に向けたポスターを作成するなど、笑顔を見せる様子が印象的でした。

2日間ともに、家族連れや高校生、社会人など、多様な層の来場があり、非常に盛り上がりのある出展ブースとなりました。

さらに、STAGE EVENTでは、「学生×企業×自治体でつくるスマートシティのかたち」と題し、ハッカソンの設計者である松木平学長補佐、ソフトバンクの山本氏と林氏が登壇しました。

【登壇者】

松木平 淳太 先生(龍谷大学 学長補佐 先端理工学部教授)

山本 雄亮 氏(ソフトバンク株式会社 西日本営業本部 営業推進統括部 スマートキャンパス推進室 スマートキャンパスディレクター )

林 秀信 氏(ソフトバンク株式会社 デジタルエンジニアリング本部 デジタルソリューション開発第3統括部 事業開発部 第1課 課長)

講演では、「スマートシティ ハッカソン」時の豊富な写真とともに、実際にソフトバンク本社で行われた最終成果発表会で使用された学生たちの発表資料が紹介されるなど、大学生が中心となり、地域課題の発見からアイデア創出、プロトタイプ開発までの「スマートシティ ハッカソン」への挑戦の全貌が来場者に伝えられました。

聴講者席は満席になり、たくさんのテレビや新聞などの取材も行われ、愛知県のみなさんに龍谷大学やソフトバンクとの連携事業について、知っていただく機会となりました。

本学が発出している龍谷大学SDGs宣言では、「パートナーシップで経済と環境が調和する持続可能な地域社会の構築に取り組みます」と掲げており、本EXPOの目的とも合致しています。

これを契機として、今後も「龍谷大学SDGs宣言」の更なる具現化に努めてまいります。

▶SDGs AICHI EXPO~SDGs 子ども・ユースフェア~ in Aichi Sky EXPO

SDGs AICHI EXPO〜SDGs子ども・ユースフェア〜は、2020年から開催してきた「SDGs AICHI EXPO」の進化版として開催。

5年後、10年後の社会を見据え、次世代の担い手である子どもやユース世代が、参加・体験を通して楽しみながら学び、さらにグローバルな視野を持ちながら地域性を考慮して行動できる人づくりに貢献するイベントとして開催することが目指されています。

企業などの出展者にとっては、SDGs への取り組みが進むユース世代の出展者と世代を超えた交流をしながら、新たな産学連携パートナーシップを構築できる場とし、若者だけではなく大人にとっても有意義なイベントであるとされています。

(詳細)SDGs AICHI EXPO -in Aichi Sky EXPO-

昨年度の様子は、下記のYouTubeをご覧ください。