ブラウザからレイアウト自由自在

Layout Module

ここにメッセージを入れることができます。

ワークショップ「仏像制作を体験してみよう」②【龍谷ミュージアム】

開催日:2月23日(日) 時 間:14:00~16:00 会 場:龍谷ミュージアム...

日本犯罪社会学会 講座「犯罪学」を開催【犯罪学研究センター共催】

2020年1月11日(土)・12日(日)13日(月)の3日間、深草キャンパス紫...

2019年11月22日、犯罪学研究センター「科学鑑定」ユニットは「第22回法...

地域公共人材総合研究プログラム入学予定者説明会を開催しました

2020年1月23日、2020年4月に入学を予定している、協定先からのご推薦に...

犯罪学Caféトークに短期大学部 佐々木大悟先生が取り上げられました。

龍谷大学犯罪学研究センターの【犯罪Caféトーク】にて、短期大学部 佐々...

お釈迦様のお誕生をお祝いする「花まつり」が、学友会宗教局の主催で開催されます。

お誕生時に慈悲の雨が降ったとの言い伝えからお釈迦様の像に甘茶をかける灌仏や、吹奏楽部の協力によるパレード、念珠づくり体験などが予定されています。是非みなさんご参加ください。

4月1日(木) 深草学舎 顕真館周辺

4月2日(金) 瀬田学舎 樹心館周辺

4月8日(木) 深草学舎 顕真館周辺

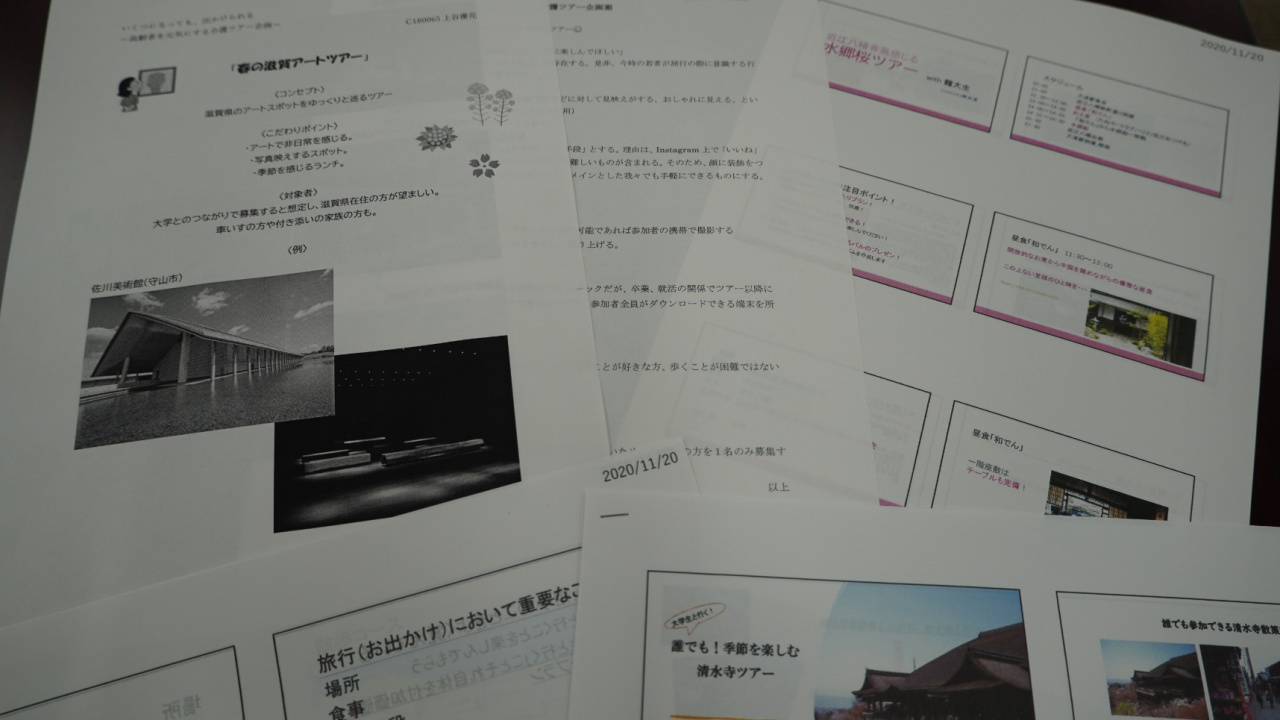

社会学部の「社会共生実習(いくつになっても出かけられる~高齢者を元気にする介護ツアー企画~)」(担当教員:現代福祉学科 髙松智画)では、高齢者を対象とした学生企画の介護ツアー実施を目指してきました。

ツアーや高齢者に関する学習や企画立案とプレゼンテーション、意見交換などを繰り返しおこなった結果、滋賀県近江八幡での水郷めぐりを中心とする企画で2021年3月24日に実施することを決定しました。その後実施にむけて、詳細の検討を行い、案内チラシを作成していました。しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大による緊急事態宣言が発令され、高齢者が対象のツアーであることから、実施を断念することに決定しました。

受講生が作成した案内チラシ

プレゼンテーションの様子

それまで、様々な準備を進めてきた受講生にとって、この決定は非常に残念なものになりましたが、宣言が解除された時のために、準備を進めたいとの強い思いから再度入念な下見をおこなうことにしました。受講生自らが車椅子に乗り、段差や階段の操作を体験し、トイレはバリアフリーなのか、手すりはどちらについているかなどの確認をしました。

また、下見の際に撮影した写真や動画を使って疑似体験ができるような動画を作成し、インタビューにご協力いただいた方々に動画を披露するとともに、ツアー内容について意見交換をする機会をもちました。

ツアーの開催は見送りとなったものの、受講生たちからは「実際に行ってみてわかることが多かった」「ミニゲームがあれば楽しめると思った」「こんな所があったのだと思える企画を考えたい」などの意見が出ていましたので、今回の体験で得るものは多かったように思います。

来年度は後期に開講のため、状況を見ながらツアーの実現に向けて活動していく予定です。

社会学部「社会共生実習」について、詳しくはこちらの【専用ページ】をご覧ください。

花まつりのご案内(学友会宗教局主催)

お釈迦様のお誕生をお祝いする「花まつり」が、学友会宗教局の主催で開催されます。

お誕生時に慈悲の雨が降ったとの言い伝えからお釈迦様の像に甘茶をかける灌仏や、吹奏楽部の協力によるパレード、念珠づくり体験などが予定されています。是非みなさんご参加ください。

4月1日(木) 深草学舎 顕真館周辺

4月2日(金) 瀬田学舎 樹心館周辺

4月8日(木) 深草学舎 顕真館周辺

新2年生のみなさん、改めましてようこそ龍谷大学へ

龍谷大学では、課外活動に取り組む多くの部・団体があります。

その中でも、音楽系、芸術系、伝統芸能系、研究系などの活動を行っている”学術文化局”の各団体が、皆さんを歓迎するイベントを行います。

課外活動が皆さんの大学生活をより充実したものにします!!ぜひお越しください。

【日時・場所】

〇日時:2021年 4 月 3 日(土) 12:00~(第1部~第5部)

〇場所:成就館(深草キャンパス)

※感染予防の観点から定員を設定しています。ご参加は、事前予約制となります。

※来場者プレゼントを用意しています。