京都府立大学の武田征士准教授(細胞工学研究室)、奈良先端科学技術大学院大学の津川暁特任助教(植物代謝制御研究室)らの共同研究グループは、江戸時代から知られている変化アサガオのひとつで、花びらが折れ曲がる「台咲(だいざき)」系統を材料に、花びらがまっすぐに伸びる力学的な仕組みを明らかにしました。花器官表面にあるミクロ構造「分泌腺毛」が、器官どうしの摩擦を軽減することで、狭いつぼみの中でも花びらが伸長できることが分かりました。この仕組みを応用し、観賞用の花の形を自在に制御する園芸技術につながる可能性があります。

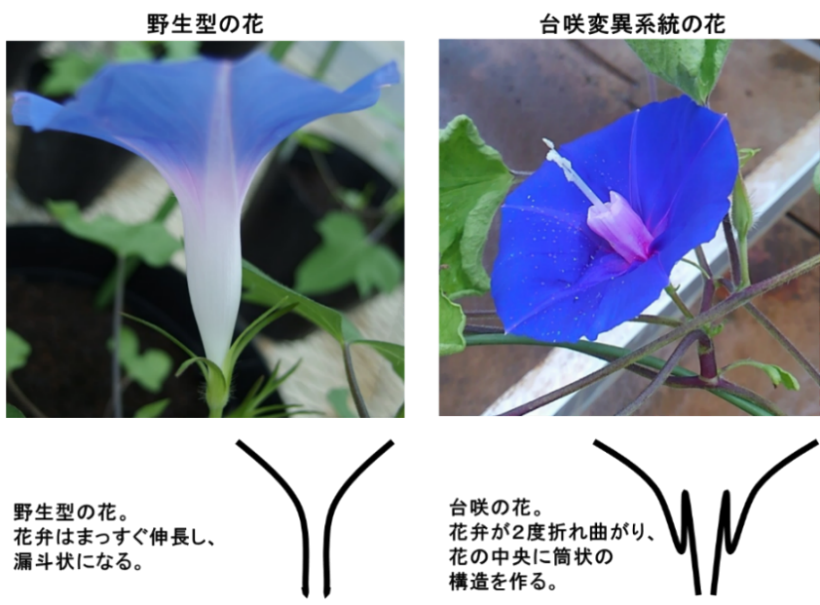

図1 野生型(左)と台咲(右)の花

野生型では花弁がまっすぐ伸長して漏斗状になる。

台咲では花弁が2度折れ曲がり、花の中央に筒状の「台」と呼ばれる構造を作る。

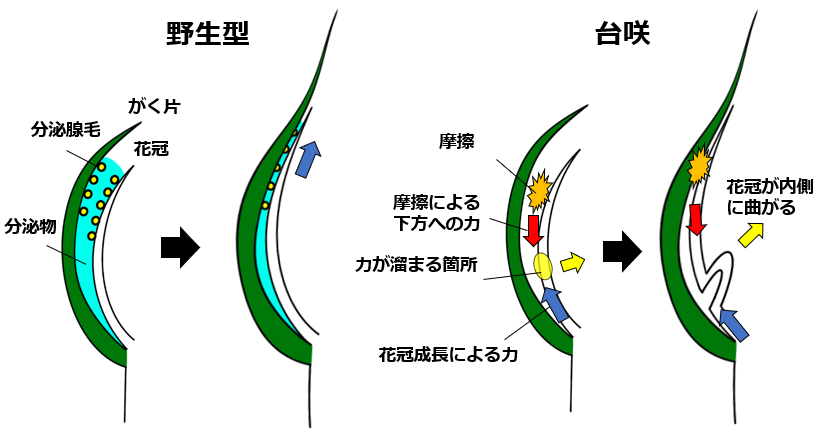

花びら伸長のメカニズム

野生型(左)では分泌腺毛とそこからの分泌物によってまっすぐ伸びる。

台咲(右)では分泌腺毛がなく、花びらに摩擦が生じ、曲がってしまう。

【研究のポイント】

〇 江戸時代(1815年)に記載された変化アサガオ(※1)のひとつで、花びら(花冠)の筒部分が折れ曲がる「台咲(だいざき)」系統を材料に、花びら伸長のメカニズムを研究しました

〇 花弁とがく片の表面にある分泌腺毛(※2)が、花器官どうしの摩擦を軽減することで、狭いつぼみの中で花びら(花冠)がまっすぐに伸長できることが分かりました。

〇 分泌腺毛の役割として、病害虫に対する物理・化学的防御が広く知られていましたが、今回の研究によって「花器官どうしの摩擦の軽減」という力学的機能が初めて示されました

〇 分泌腺毛というミクロ構造が、花びらの形づくりというマクロな過程に重要な役割を果たすことが分かりました。植物表面のミクロ構造を改良することで、花の形を改良できることが示唆されました

【責任著者コメント】

今回、日本の伝統園芸植物のひとつであるアサガオの研究により、「花弁をまっすぐ伸ばす」という、一見当たり前のような事が、植物の積極的なメカニズムによって制御されることが分かりました。「変化アサガオ」にはまだまだたくさんの種類があり、日本ならではの研究に結びつく宝が埋もれています。国際化・オンラインネットワークにより世界中とつながることのできる今こそ、日本の歴史が蓄積してきた足元の宝に目を向けるのも、とても大事だと考えています。また、新型コロナウイルスで人々の心がすさんでいきがちですが、こういう時こそ、この研究成果によって、花をみて心癒される人が増えるよう、また、皆さんの花(植物)への関心が高まりますよう、心より願っております。

(京都府立大学 武田征士)

【論文情報】

本研究成果は、国際学術誌「Communications Biology(※3)」に、

令和3年3月5日10時 (GMT)に掲載される予定です。

論文タイトル:Reduction in organ-organ friction is critical for corolla elongation in morning glory.

著 者:Ayaka Shimoki, Satoru Tsugawa, Keiichiro Ohashi, Masahito Toda, Akiteru Maeno, Tomoaki Sakamoto, Seisuke Kimura, Takashi Nobusawa, Mika Nagao, Eiji Nitasaka, Taku Demura, Kiyotaka Okada, Seiji Takeda.

doi. 10.1038/s42003-021-01814-x

【研究体制】

● 京都府立大学大学院生命環境科学研究科 細胞工学研究室 准教授 武田征士 大学院生 下木彩香、大橋恵一郎、戸田真人 学部4回生 長尾実果

● 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 バイオサイエンス領域 植物代謝制御研究室 教授 出村拓 特任助教 津川暁

● 国立遺伝学研究所 生物遺伝資源センター 植物育成開発支援部門 技術専門職員 前野哲輝

● 京都産業大学 生命科学部 産業生命科学科 教授 木村成介 博士研究員 坂本智昭

● 広島大学大学院統合生命科学研究科 附属植物遺伝子保管実験施設 助教 信澤岳

● 九州大学大学院理学研究院生物科学部門 植物多様性ゲノム学研究室 准教授 仁田坂英二

● 龍谷大学 農学部 教授 岡田清孝(2019.3退職、現RECフェロー)

【問合せ先】 京都府立大学

【取材】事務局企画課 075-703-5212

【研究】細胞工学研究室 准教授 武田征士

TEL: 0774-93-3526 FAX: 0774-93-3528

E-mail: seijitakeda@kpu.ac.jp

【研究概要】

花はなぜ美しいのでしょうか。花が人目を引くのは、そもそも花が昆虫や鳥の目を引くために進化してきたことにヒントがあります。すなわち、花は花粉媒介者である昆虫や鳥へ存在をアピールすることで、自らの生殖を促すために自発的に形を作り変え、その美しい形態を生み出してきたと考えられています。

しかしながら、その形づくりは植物にとって必ずしも容易な作業ではありません。花びらは閉じられたつぼみの中で発達し、非常に狭い限定された空間の中で成長していきます。「花びらがまっすぐに伸びる」という、一見当たり前に思えるプロセスは、実はつぼみ内の器官どうしの接触摩擦を積極的に軽減することで、初めて達成されることが分かりました。

奈良時代に薬草(下剤)として中国より日本に伝わったアサガオは、栽培中に数多くの魅力的な変異体が出現し、江戸時代には大坂や江戸でアサガオの栽培ブームが起こりました。変わった形のものが数多く記録・維持され、現在では1,500系統以上の変化アサガオが、ナショナルバイオリソースプロジェクト(※4)によって、九州大学で収集・保存・提供されています。

開花した時に、花冠(花弁、花びら)の筒の部分(花筒)が折れ曲がってしまう「台咲(だいざき)」系統は、1815年の「花壇朝顔通 第2巻(壺天堂主人)」や「牽牛品類図考(峰岸正吉)」に記載されています(図1)。下の写真は「台咲牡丹」と呼ばれるもので、雄しべ・雌しべが花弁に変わる変異と、花筒が折れ曲がる台咲(図2、cup tubeの部分)が組み合わさることにより、花の中央から花弁が噴き出すような花になっています。

図2 台咲牡丹の花。(左)花の写真。(右)模式図。

cup tube部分で折れ曲がることで、花の中から花弁が噴き出すような形になる。

私たちは、この花弁の「折れ曲がり」がどのような仕組みで生じているのかを解析しました。台咲の変異を持つ10系統を調べたところ、どの系統でも花冠の折れ曲がりが確認されました。花冠とがく片の表面を走査型電子顕微鏡で観察すると、野生型にある「分泌腺毛(※2)」が、台咲系統では無くなったり、形態が異常になったりしていることが判明しました(図3)。これにより、分泌腺毛が「潤滑油」として働く成分を出すことで、狭いつぼみの中で花冠がスムーズに伸長できるという仮説を立てました。

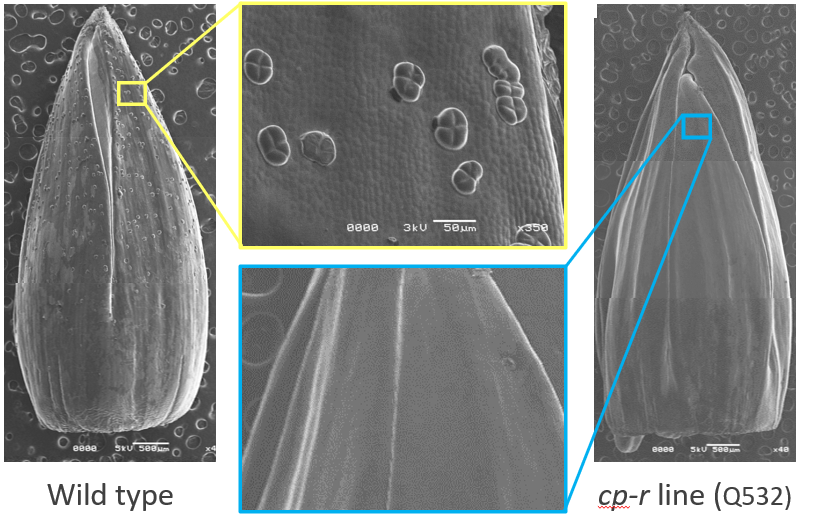

図3 野生型(左)と台咲(右)の花冠表面を走査型電子顕微鏡で観察した。

野生型には、頭部4細胞からなる分泌腺毛があるが、台咲では見られない。

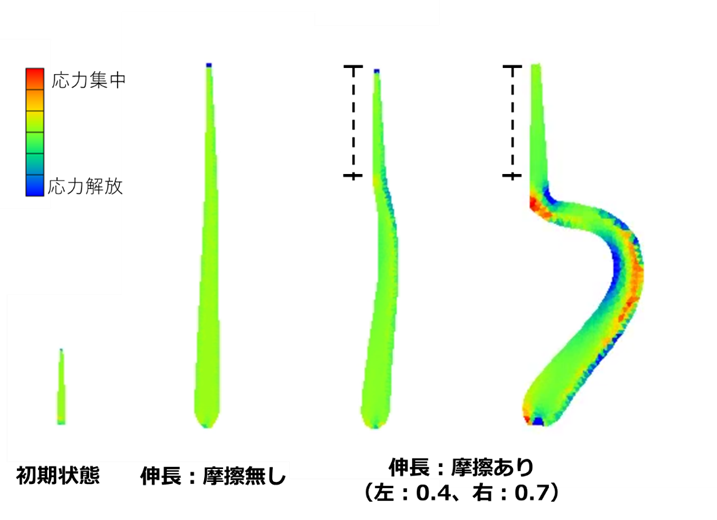

この仮説を数理力学シミュレーションで検証しました。花弁に見立てた円錐状の物体を上部に成長させると、上に向かってまっすぐに伸びます(下図:摩擦無し)。この際、がく片と花弁の摩擦を想定した力を左上にかけると(図4点線)、その摩擦力の強さに応じて、花弁が曲がっていくことが再現できました。

図4 数理力学シミュレーションによる、花冠屈曲の仕組み。

上方向に成長する際、左上部分に摩擦(点線)を加えると、成長しながら屈曲する。

数値(0.4, 0.7)は摩擦の強さを、色は摩擦による内部応力変化(赤:応力集中、青:応力解放)を示す。

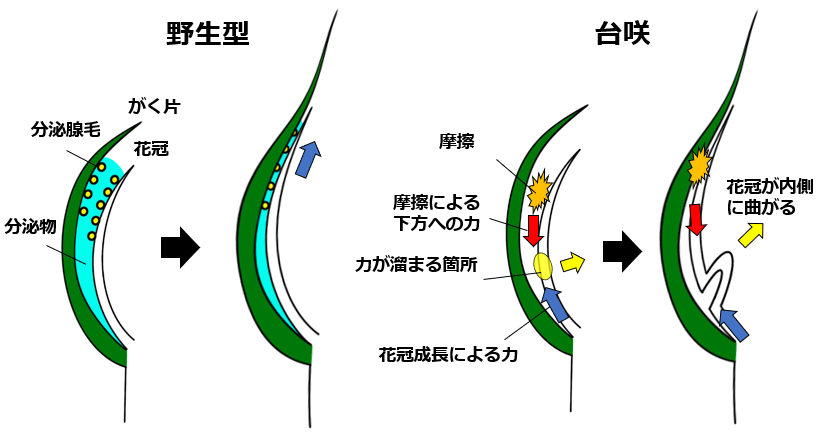

以上の結果から、花弁とがく片の表面にある「分泌腺毛」とそこからの潤滑油がなければ、花弁がまっすぐに伸びることができないことが示されました(図5)。花弁がまっすぐに伸びることの生物学的意義は、開花時に目立って花粉を運ぶ虫などに見つけてもらうという生殖的機能や、内側にある雄しべ・雌しべを風雨等から守る防御的機能が考えられてきましたが、今回の研究で、植物表面の小さなミクロ構造(分泌腺毛)が積極的に摩擦を抑えてマクロな器官の成長を助ける、という力学的および発生生物学的な機能が初めて示されました。今後、分泌腺毛を遺伝子組換えやゲノム編集等によって改変することで、新しい形の花を作り出す園芸技術へ応用することが可能になるかもしれません。

図5 花びら伸長のメカニズム。

野生型(左)では分泌腺毛とそこからの分泌物によってまっすぐ伸びる。

台咲(右)では分泌腺毛がなく、花びらに摩擦が生じ、曲がってしまう。

【用語】

※1 変化アサガオ:様々な形態を示すアサガオの突然変異体。奈良時代に薬草(下剤)として中国より伝わったアサガオは、江戸時代になると数多くの変異体が作られ、大坂や江戸でアサガオの栽培ブームが起きた。現在、ナショナルバイオリソースプロジェクト(NBRP)の生物資源のひとつになっており、九州大学で1500以上の変化アサガオ系統が維持されている。

※2 分泌腺毛:植物の表皮に作られる、代謝物を蓄積する毛。植物表面には多くの毛が作られ、大きく非分泌型と分泌型に分けられる。分泌型の腺毛は、二次代謝物を産生・蓄積し、物理・化学防御に役立っている。例えばミントの葉の表皮には大きな分泌腺毛があり、メンソールなどの成分を蓄積する。

※3 Communications Biology:2018年に創刊された、Nature Researchが提供するオープンアクセス・ジャーナル。生物科学の全分野における高品質な論文・総説・論評を出版する。(Communications Biology ウェブサイトより引用)

※4 ナショナルバイオリソースプロジェクト(NBRP):ライフサイエンス研究の基礎・基盤となるバイオリソース(動物、植物、微生物等)について収集・保存・提供を行うと共に、バイオリソースの質の向上を目指し、ゲノム情報等の解析、保存技術等の開発によるバイオリソースの付加価値向上により時代の要請に応えたバイオリソースの整備を行うプロジェクト。文部科学省によって日本医療研究開発機構(AMED)によって管理運営されている。アサガオはこのリソース生物のひとつとなっている。(NBRPより引用)

【研究支援】

本研究は、文部科学省および日本学術振興会の科学研究費補助金(JP18K06366, JP18H05484, JP18H0548, JP18H04787)文部科学省の私立大学戦略的研究基盤形成支援事業(S1511023)、国立遺伝学研究所NIG-JOINT (44A2020)の支援を受けて行われました。