白井氏は「幸運と色んな方の支えによって、目標金額に達成することができた。特にクラウドファンディングを通して、若年層からの支援が実現できたことが大きな収穫で、ネット時代における民主主義、資本主義のあり方の1つのモデルとなるのではないかと感じた。資金難に直面する冤罪事件、人権擁護などの諸活動への処方箋になるのではないか」と成果を総括。同時に「Twitterを活用したことが、若年層からの支援につながったと考えられる。しかしながら今回の情報拡散は幸運に恵まれた分も多分にあるため、一番有効な手段であるSNSの活用の仕方が十分ではなかったことが反省点である。情報拡散のツールとして、今後使いこなせるように勉強していかなければならない」と課題点を挙げた上で、「大崎事件から袴田事件と続いた、クラウドファンディングによる人権擁護の連鎖を続けていきたい」と展望を述べ、報告を終えました。また報告の最後には、袴田 巌さんの見守りパトロールの様子を紹介するショート映像が放映された他、お姉さんである袴田ひで子さんがサプライズで登場し、現在の心境をコメントされました。

つぎに、札埜 和男 准教授(岡山理科大学教育学部・犯罪学研究センター「法教育・法情報」ユニットメンバー)より「第1回オンライン高校生模擬裁判選手権の総括、および秋のオンライン模擬裁判交流戦(東西対決&瀬戸内対決)の開催」についての報告がありました。

札埜准教授は、前職の京都教育大学附属高校教諭の時から、模擬裁判を国語の授業として取り上げるという画期的な授業方法を考案し、様々な場所、学校に赴いてそのメソッドを公開、指導を行っています。第1回オンライン高校生模擬裁判選手権では、森鷗外の小説『高瀬舟』の内容をもとに、検察側・弁護側が殺人か同意殺人かをめぐって争いました。

【>>イベント概要】https://www.ryukoku.ac.jp/nc/event/entry-5897.html

今回の模擬裁判は、日本弁護士連合会主催のものとは違い、「国語的」模擬裁判を通じて、人間や社会を考える眼差しを深めるということを目標としていることと、弁護士や検察官、医師、冤罪被害者などの豪華な講師陣による事前学習(計12回)があったことが挙げられました。札埜准教授は「国語的で探究的な模擬裁判は法律知識だけでは出来ない。今回のテーマである『高瀬舟』に関しても社会福祉の視点や冤罪被害者の視点といった、様々な視点が必要になる」と述べ、模擬裁判は法律(的なこと)だけを学べば良いのではなくて、人間や社会を深く考えていくところに学びの醍醐味があることを、全国の高校生に伝えることが出来たと振り返りました。その点が日弁連とは違う模擬裁判となった理由として強調しました。そして採点基準に関しても、日弁連では論理性や表現力が採点対象となるところ、オンライン選手権では読解力や人間・社会への洞察力に重きを置いたと説明しました。

この模擬裁判では、日弁連で取りやめとなった「証人・被告人の生徒の設定ルール(高校生自身が証人・被告人役を担うこと)」を採用。出場校の負担軽減という理由から、第6回大会以降、証人・被告人役は大会に関わる弁護士が担っていました。証人・被告人の生徒の設定ルールを復活させ採用した理由について、札埜准教授は「生徒が証人・被告人役を担うことで、当事者になりきることができ、チームとして証人・被告人役の気持ちを理解することができる。人間について深く考える貴重な教育の機会となる」と述べ、実際に過去被告人役をした生徒から「被告人役を経験することで,全知全能の神とはなり得ない人間が,人間を裁くことに恐怖感に近いものを感じた。(中略)故に裁判に関わる全ての人が,真実に近づこうと努力をし,自らの限界を自覚する謙虚さが必要なのだろうと思う」「被告人役をやったことは大きいですね。捕まったらどうなるんやろって想像しましたから。…死とは何か,生とは何か,人生とは何かよく考えましたし,終わってからも考えるようになりました。(中略)人間を愛おしく見る,ひとりの人間を大事にする考えを学びました」などの感想があったことを報告しました。また他にも日弁連で取りやめとなっていた「異議のルール(異議を申し立てること)」も、札埜准教授は国語の観点から「異議を申し立てることは勇気がいることではあるが、ことばの瞬発力を高めることができる。学校現場において養う場面が少ない判断力を鍛える格好の場になる」とし、採用しました。

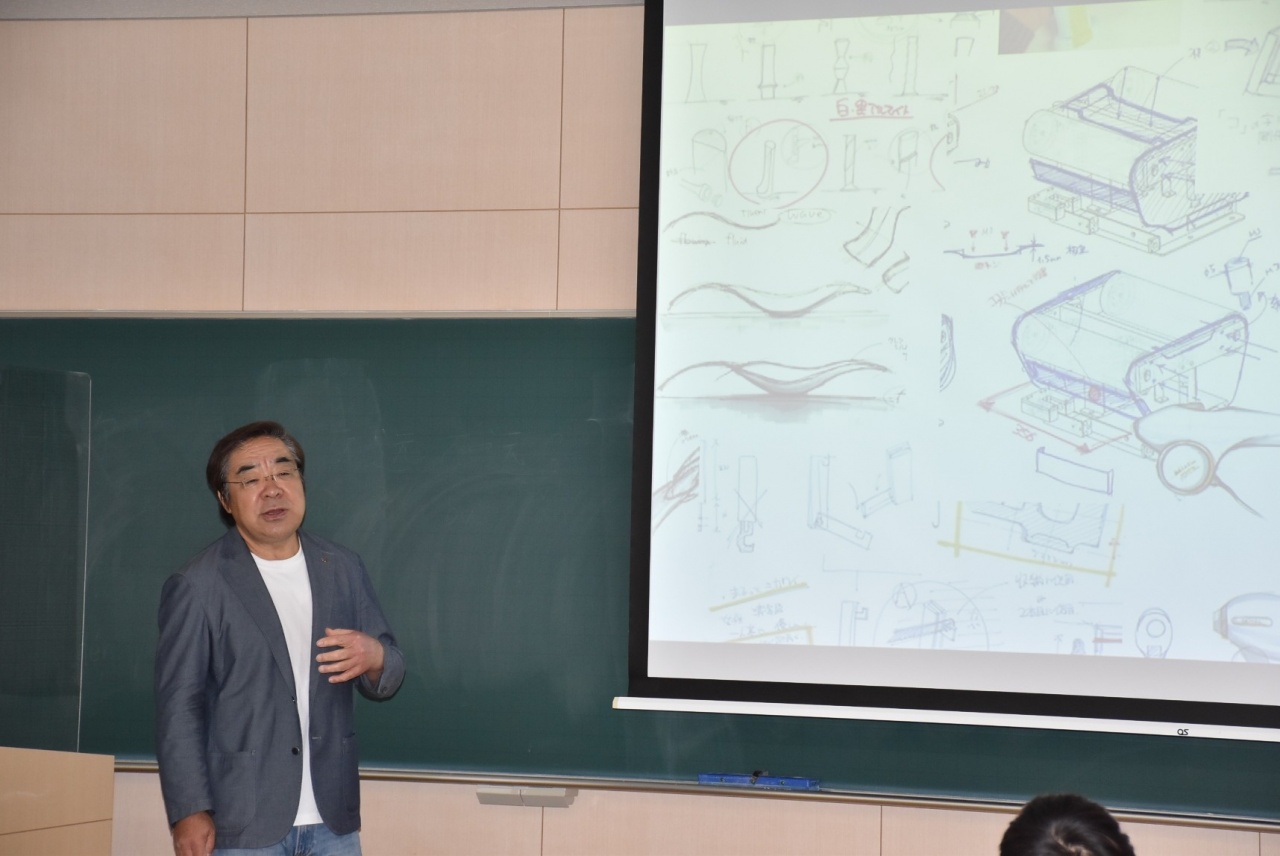

そして、札埜准教授は実際の写真や試合映像を流し、生徒たちの役になりきる様子や、オンラインならではの見せ方について、どのようにすれば効果的かを話し合い、工夫した様子を紹介しました。また、優勝した高校の要因を例に出して「生徒たちが、12回に及ぶ講師の話をいかに模擬裁判に結び付けているか、統合して考えられているかがの差だったと考えられる」と振り返りました。

さいごに、「秋のオンライン模擬裁判交流戦(東西対決&瀬戸内対決), 2020/11/22実施」について告知。この交流戦の見どころは、瀬戸内対決として優勝校・創志学園高等学校(岡山県)と準優勝校・愛光高校(愛媛県)の対決、そして東西対決として互いに日弁連の大会に何度も参加してきた早稲田高等学院(東京都)と西宮東高校(兵庫県)の伝統校対決だと説明し、報告を終えました。

─────────────────────

【補注】

*1 大崎事件:

大崎事件は、1979年10月、鹿児島県曽於郡大崎町で起こった事件。1981年までに殺人事件として有罪が確定したが、死亡原因は殺人ではなく転落による事故で殺人罪は冤罪であるとの主張があり、再審請求が続けられている。第3次請求審は、2019年6月に裁判官5人の全員一致により最高裁判所で初めて再審取り消しが決定した。

>>参考NEWS:

江川紹子, 裁判所の「正義」とは?~「大崎事件」最高裁決定の異常,2019/6/26, ヤフー・ニュース

>>【クラウドファンディング実施ページ】READYFOR「あたいはやっちょらん。大崎事件 第4次再審請求:糾せ日本の司法」