【LORC】関係人口の次のステージを描く連続企画「おもろいの学校」第1回目ワークショップが開催されました

龍谷大学地域公共人材・政策開発リサーチセンター(LORC)が共催しているプロジェクトが始動しています。

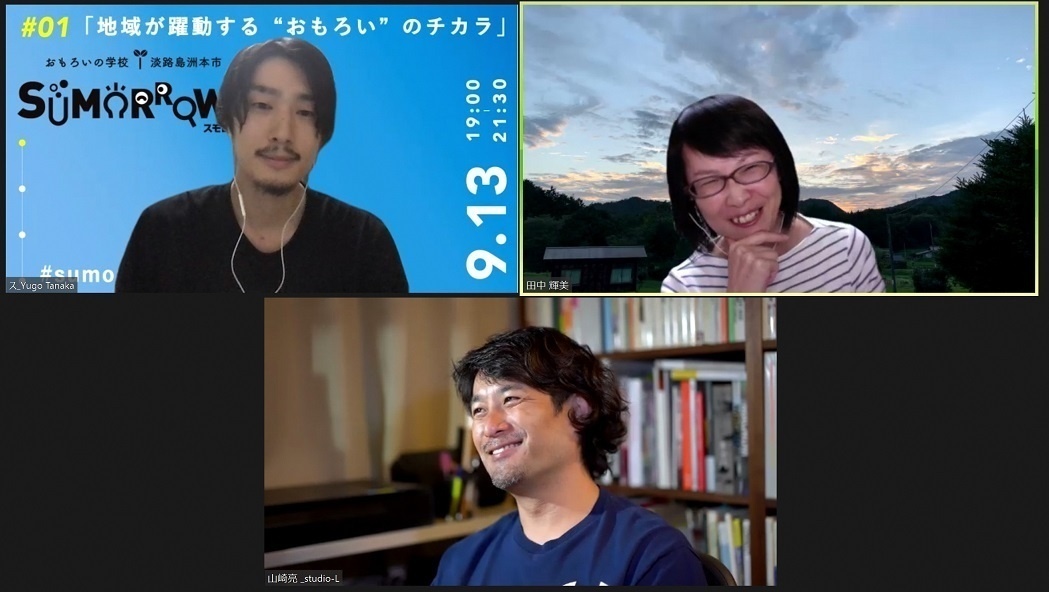

主催する洲本市域学連携推進協議会は、全4回にわたるオンラインイベントを開催します。その第一回目のワークショップが開催されました。洲本市を第三者としての立場から見つめるゲストを迎え、100名を超える参加者とともに洲本市について考えました。

【日時】9月13日(日) 19:00-21:30

【会場】オンライン(Zoom)

【内容】

・山崎亮氏(コミュニティデザイナー)、田中輝美氏(ローカルジャーナリスト)による対談

・淡路島洲本市で続く関係人口プロジェクトの紹介

・ゲストと参加者とのクロストーク

【参加費】無料

【連続企画のご案内】~関係人口の次のステージを描く連続企画「おもろいの学校」を開催中です~

これからの地域活動に必要なのは、自分たちが信じる「おもろい」をつらぬく人たち。淡路島洲本市を舞台に「おもろい」をつくる人を応援するオンラインの学校を開校中です!

7年前から、多くの関係人口と地域づくりに取り組んできた洲本市。そんな地域を舞台に、多彩なゲストの皆さんと「関係人口」の次のステージについて語り合います。

キーワードは、ずばり「おもろさ」。

「おもろいの学校」では、活動の魅力をUPするおもろさの秘訣を学びます。辞書に載っている「面白い」ではなく、私たちなりの「おもろい」をつくりだす方法を一緒に考えませんか?

●主 催 :洲本市域学連携推進協議会

●共 催 :龍谷大学地域公共人材・政策開発リサーチセンター(LORC)