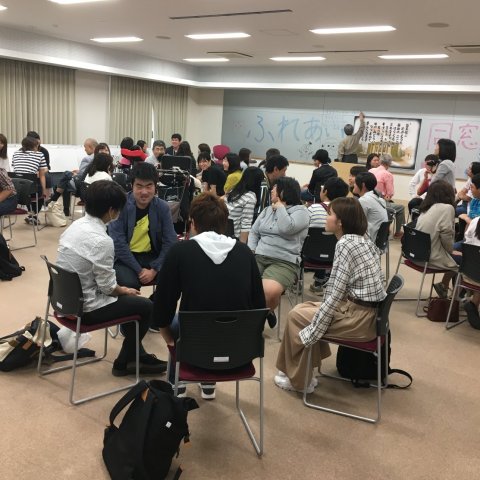

地域交流イベント「深草ふれあいプラザ」 龍谷大学の学生が地域住民とともに運営参加 10/20 10時30分~ 於:藤森神社

【本件のポイント】

・深草キャンパス近隣地域の秋の地域交流イベント「深草ふれあいプラザ」に、龍谷大学の学生たちがボランティアとして多数参加

・地元住民の皆さんと連携しながら、模擬店やステージなどを運営

・このボランティアに参加することで、学生がまちづくりに関心を持つきっかけとなることをめざす

【本件の概要】

「深草ふれあいプラザ」は、深草地域の子どもからお年寄りまで誰もが参加し楽しむことができる場として、幅広い世代の住民が相互に交流を深め、地域への愛着を更に深めることを目的としたイベントです。ボランティア・NPO活動センターの学生スタッフを中心とした龍谷大学生が、当日ボランティアとして協力するようになって9年目になります。

学生は大学生活の中で同世代の交流はよくある一方で、多世代の人と関わる機会は乏しく、世代間や地域間の交流が盛んな深草地域においても、学生など若い世代の参加が少ないのが現状です。そこで、龍谷大学生がこのイベントにボランティアで参加し、地域住民と交流することを通して深草地域の一員であることを認識し、多世代のコミュニティとの関わりやまちづくりに参加するきっかけとなることをめざします。

1.日時 2019年10月20日(日)10:30~14:30

2.場所 藤森神社(京都市伏見区深草鳥居崎町609)

3.イベント名

第29回 深草ふれあいプラザ(主催:深草ふれあい事業実行委員会)

4.本学学生のボランティア実施内容

・各種模擬店、ごみ分別ブースなどの準備と運営の手伝い

・ステージの5学区対抗戦での司会進行と運営

・ボランティア・NPO活動センターの活動紹介ブース、子ども向けブースを出展

問い合わせ先 :

ボランティア・NPO活動センター ヒギンズ・竹田 Tel075-645-2047