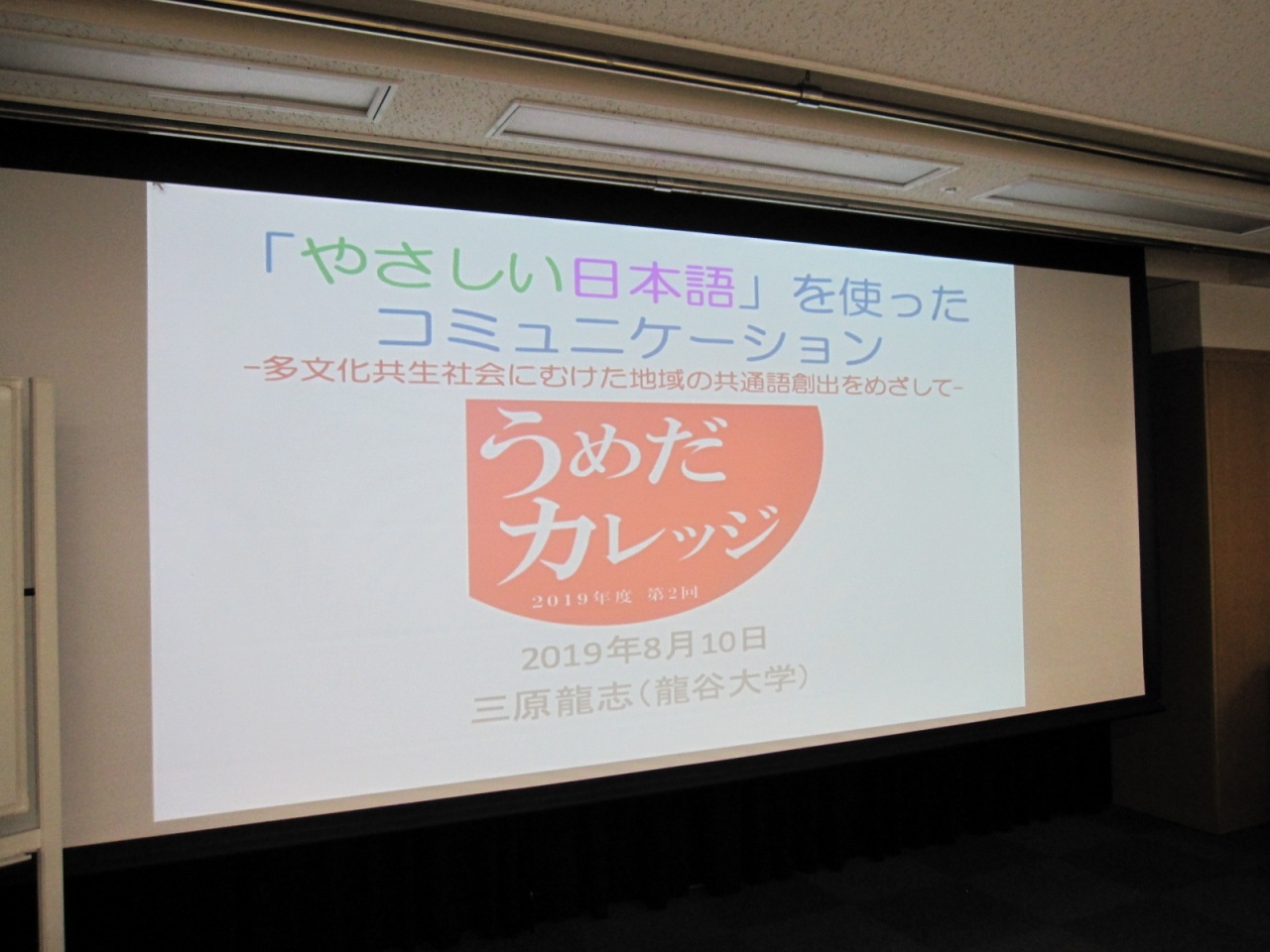

2019年度「うめだカレッジ」にて本学提供講座を開講しました

大阪にサテライトオフィスを持つ大学の集合体「大学サテライトオフィス会“OSAKA”」が主催となって、その加盟大学や協力大学が連携して行う連続講座として、「うめだカレッジ」を2015年度から開講しています。

「うめだカレッジ」は、大阪市立総合生涯学習センター共催、大阪市北区協力のもと、複数大学によるリレー講座として、それぞれの大学の特色を生かした学びの場を無料で提供しています。

去る8月10日に、2019年度第2回目「うめだカレッジ」にて、本学提供講座「『やさしい日本語』を使ったコミュニケーション -多文化共生社会にむけた地域の共通語創出をめざして-」(講師:文学部 三原龍志教授)を大阪市立総合生涯学習センターにて開講しました。

当日は、大阪市在住の20代~70代以上の方を中心とした、総勢66名に受講いただきました。

講義では、グループワークなどアクティブラーニング要素も取り入れられ、受講者からも「他の受講者の意見を聞けたので良かった」という声もありました。

また、本学内の実際の掲示物を例題として学生たちが行った、誰もが理解できるような“優しい・易しい”日本語への手直しの実例なども紹介されました。

後期のREC(Ryukoku Extension Center)コミュニティカレッジでは、同タイトルの講義(1月~2月 全5回)が開講されます。

ご興味・ご関心をお持ちの方は、ぜひ受講ください。

詳しくは、RECのホームページにてご確認ください。