2024年度 溝渕ゼミ・神谷ゼミ・渡邉ゼミによる合同研究プレゼンテーション大会を開催【経済学部】

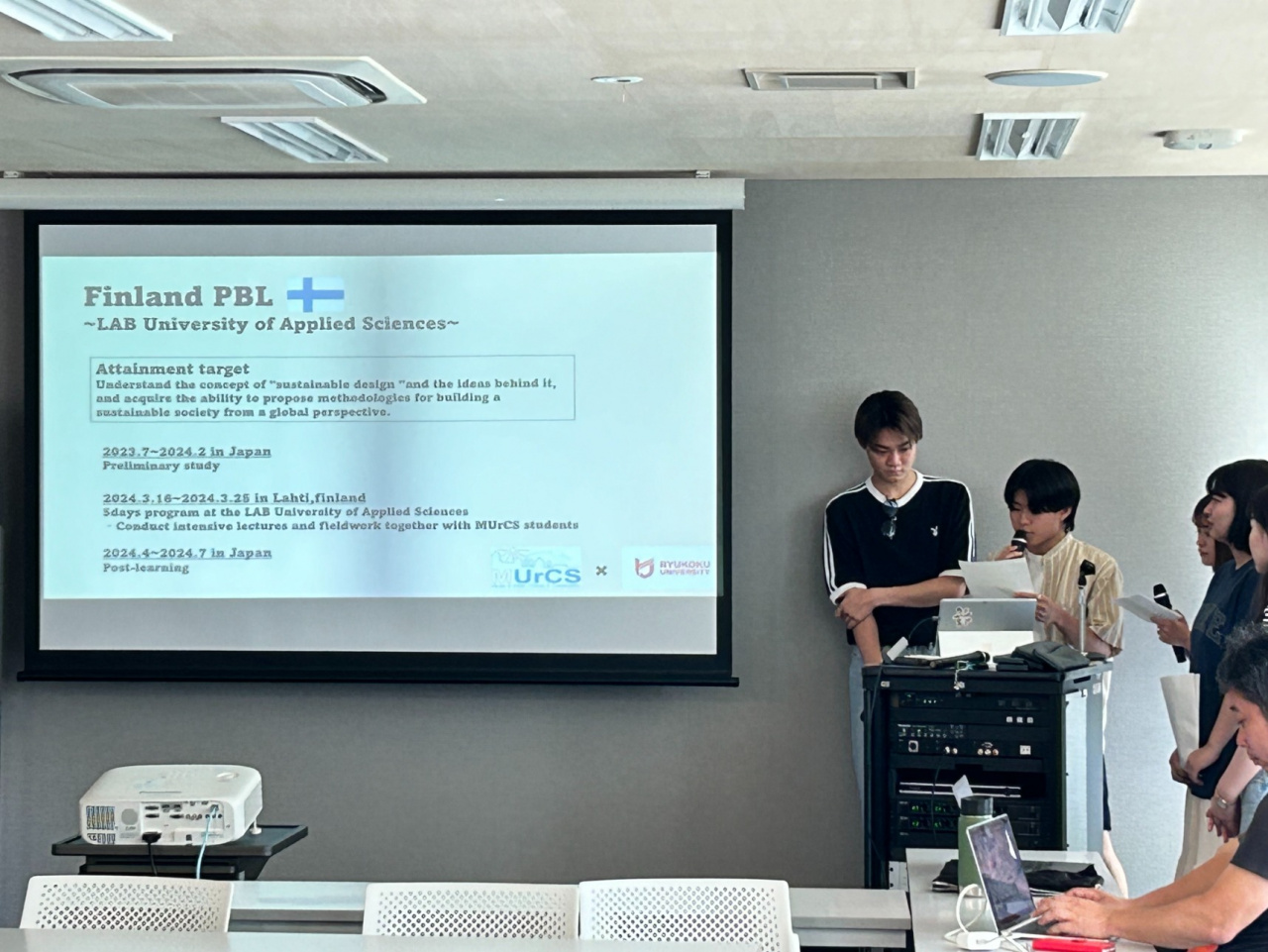

7月20日(土)に、経済学部の夏の風物詩である「第7回 MKWカップ」が開催されました。これは、同志社大学商学部の溝渕ゼミ、龍谷大学経済学部・現代経済学科の渡邉ゼミ、同国際経済学科の神谷ゼミの3ゼミによる合同研究プレゼンテーション大会であり、3ゼミの頭文字をとって「MKWカップ」と呼ばれています。分野の異なる3ゼミが、様々なテーマのもと、グループ研究の成果を発表します。今年度は、龍谷大学深草キャンパスの成就館にて実施されました。

今回参加したのは、3年生による以下11チームです。

<溝渕ゼミ>

辻篤商業高校「カルビーのひ・み・つ♡」

B級ポテチ「ポテチ新提案」

チーム友達remix「ブルボンの販売催促」

<神谷ゼミ>

なにわ女子☆「子どもの貧困の実態と効果的アプローチの提案:ハピネス子ども食堂のケーススタディ」

彦根界隈♢「サードプレイスの現状と今後:彦根を事例に」

僕ちんのプレゼン聴かナイトチョメチョメしちゃうぞ♡「Z世代の若者の恋愛事情と結婚観:恋愛学のすすめ」

<渡邉ゼミ>

おこしやす京都「overtourism 古都京都はどうしていけばいいのか」

ハピネス計画「男女の生活時間配分と幸福度の分析」

チーム好青年「若者の投票率を上げるために」

ワタうな「淡水生態系のシンボル種を守る-ウナギを通して見る水産資源管理問題-」

NNYKyouto「京都市の人口流出問題」

今年も熱戦の末に、辻篤商業高校、彦根界隈♢、チーム好青年が見事優秀賞を受賞しました。

大会後、参加学生からは以下のような感想が寄せられました。

「それぞれの班が完成度の高いプレゼンや質疑応答ができていたので素晴らしいと感じた。細かいところまで調べてきていて、突っ込んだ質問でも応答ができるところが多いと感じた。全体的に見ても完成度が高かった」

「他のゼミの研究内容や研究方法も全く違ったプレゼンを聞くことができて面白かった。様々な研究方法やアプローチの仕方を学んだので、今後の活動や発表に活かしていきたい」

「それぞれのゼミで研究している内容が全然違う種類のものだったので、普段触れない内容について聞くことができてとても学びになった」

参加者の皆さん、猛暑の中、本当にお疲れさまでした!