知能情報メディア課程 藤田 和弘 教授と奥 健太 講師が「龍谷ICT教育賞」をW受賞【先端理工学部】

「龍谷ICT教育賞」とは、ICTを活用した授業運営・教育活動を行っている教員や、学生の学修意欲向上に努めている教職員を対象に優れた取組を称賛するものです。

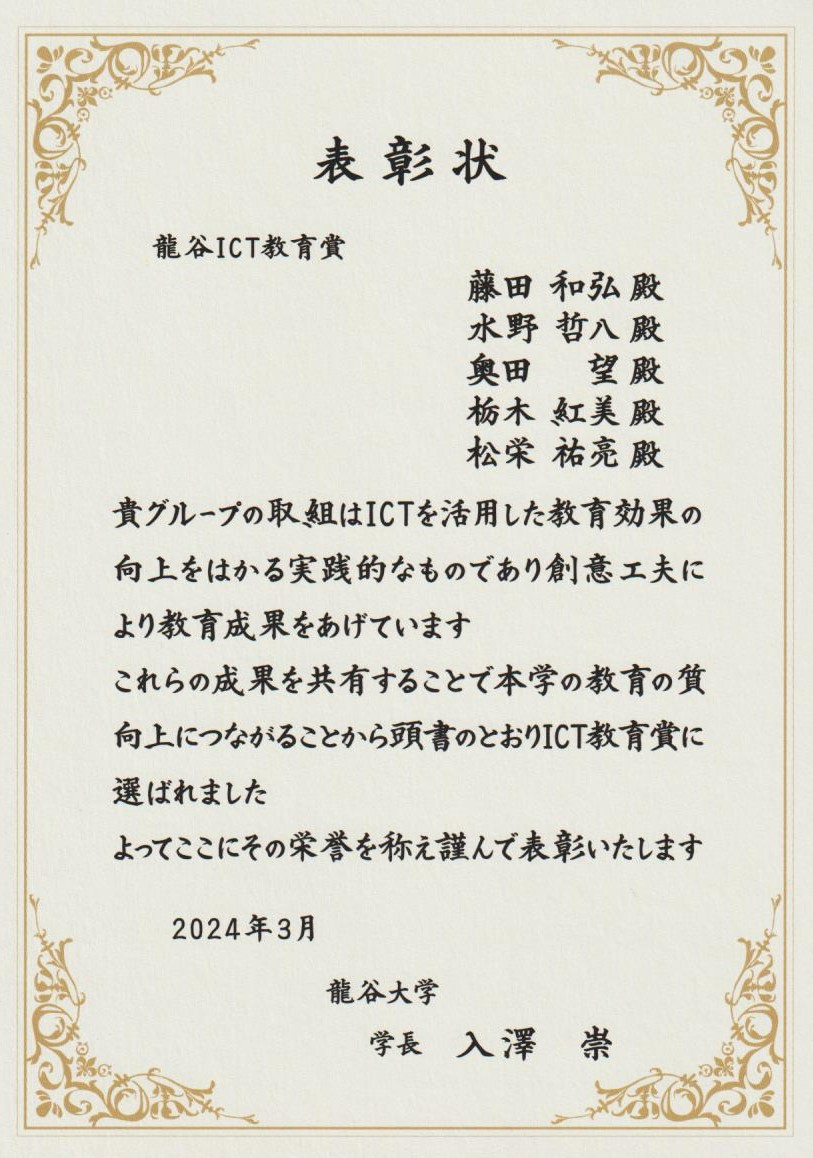

藤田教授は「『データサイエンス・AI入門』の全学授業展開 -放送大学オンデマンド教材の利用とGoogle Meetによる学舎間教室中継-」という企画で、「データサイエンス・AI入門」という授業において,放送大学のオンデマンドコンテンツの利用と,深草キャンパスと瀬田キャンパスとをビデオ会議システムで結んだグループワークとコンピュータ実習という授業展開を,教職協働で行たことが評価されました.

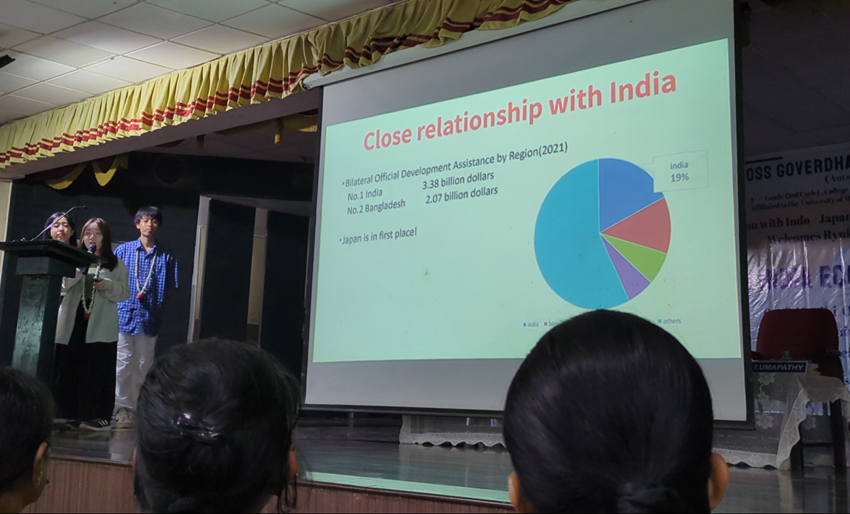

奥 講師は「プログラミング演習科目における自動採点ツールを用いた自由進度学習」という企画で、ICTツールを用い、多様な学習スタイルでの受講を可能にしつつ、学生が能動的に自立して学ぶ力(自己調整学習力)を身につけられるよう「自由進度学習」を実現する取り組みが評価されました。

【関連リンク】

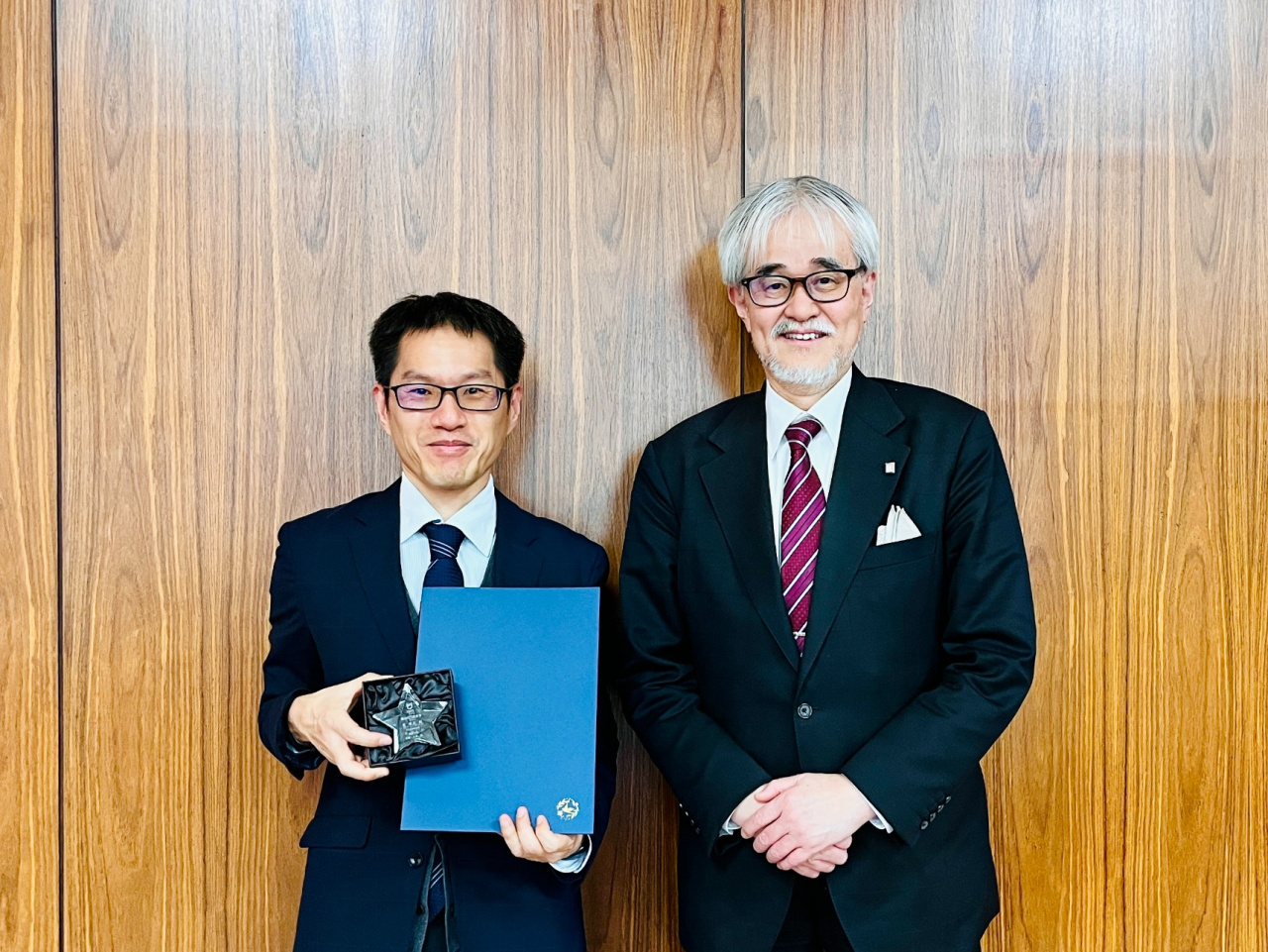

3月21日に深草キャンパス 紫英館 学長執務室おこなわれた表彰式の様子

藤田教授グループの表彰状

記念品