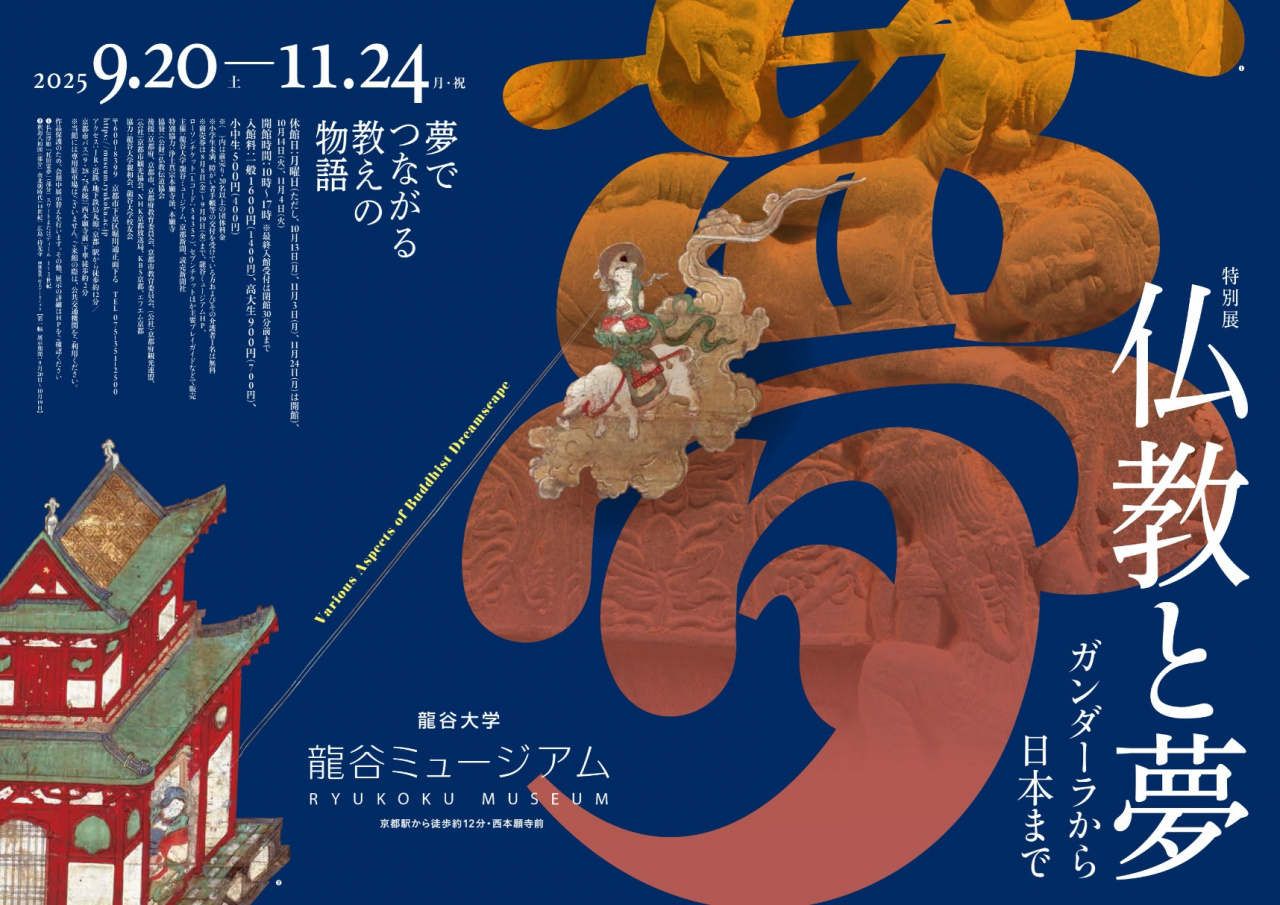

秋季特別展「仏教と夢」 1万人来館セレモニーを開催【龍谷ミュージアム】

龍谷ミュージアムでは、秋季特別展「仏教と夢」が好評開催中です。

本日(11月11日)、本展開幕からの来館者が1万人を突破しました。

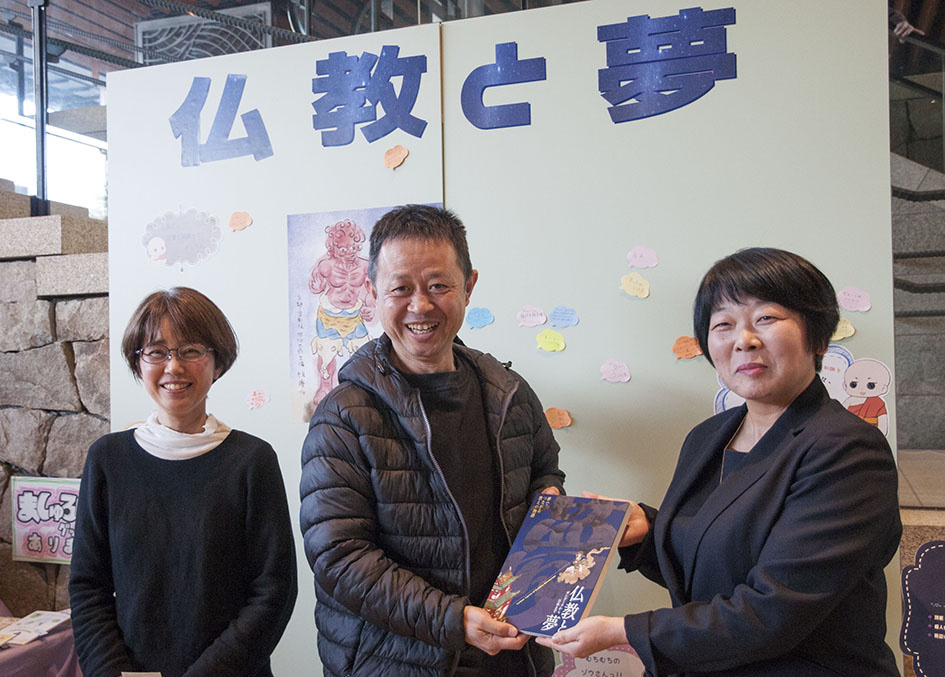

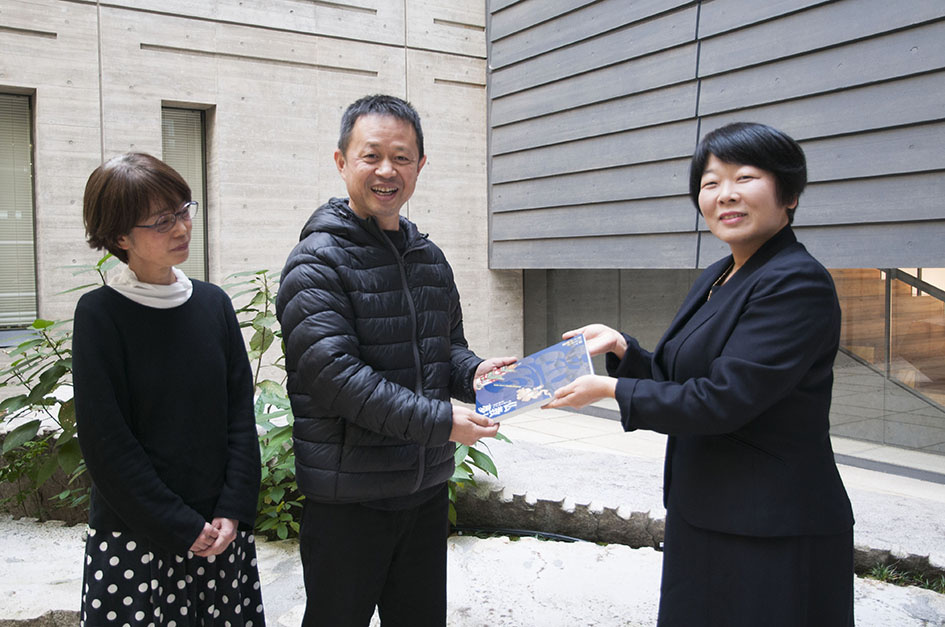

記念すべき1万人目のご来館者は、兵庫県川西市在住の 村上 祐一さん、まり子さん ご夫妻。村上さん ご夫妻には、福山館長から本展の図録、本展オリジナルグッズ(クリアファイルとポストカード)をお贈りしました。

休日には、博物館や美術館におふたりでよく巡られるという村上さんご夫妻。

龍谷ミュージアムには、何度もお越しいただいたことがあり、今回は"夢"をテーマにどのような展示がなされるのか、ご興味をお持ちいただき、本展にご来館いただいたとのことでした。

村上さんご夫妻は、ご自身が1万人目のご来館者になられたことに非常に驚かれているご様子でしたが、終始和やかな雰囲気で写真撮影や取材にご協力をいただきました。

素敵な笑顔が印象的な村上さんご夫妻。

龍谷ミュージアムまでお越しいただき、ありがとうございました。

またのご来館を心よりお待ちしております。

秋季特別特別展「仏教と夢」は、11月24日(月・祝)の閉幕まで、残り13日となりました。皆様、どうぞお見逃しなく。

秋季特別展「仏教と夢」の詳細はこちら▼

https://museum.ryukoku.ac.jp/exhibition/2025/yume/

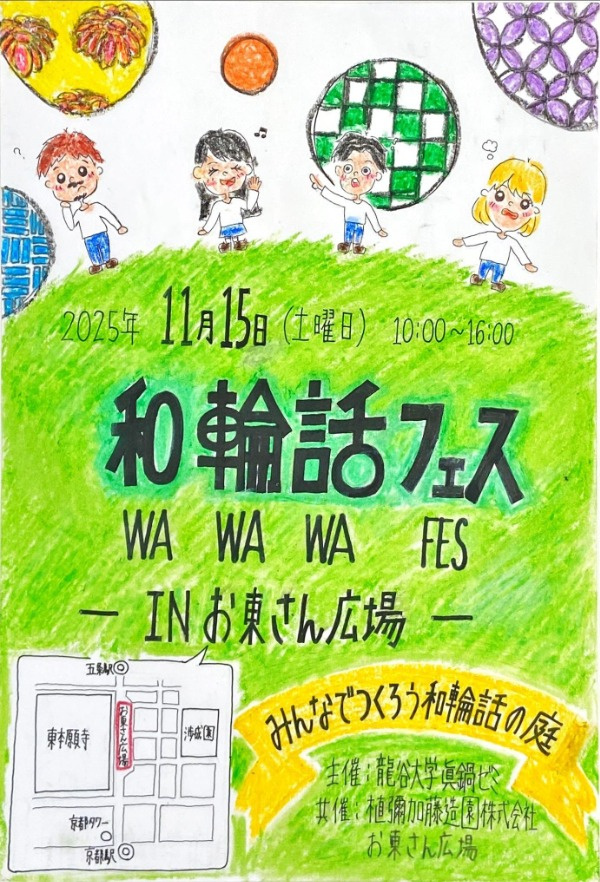

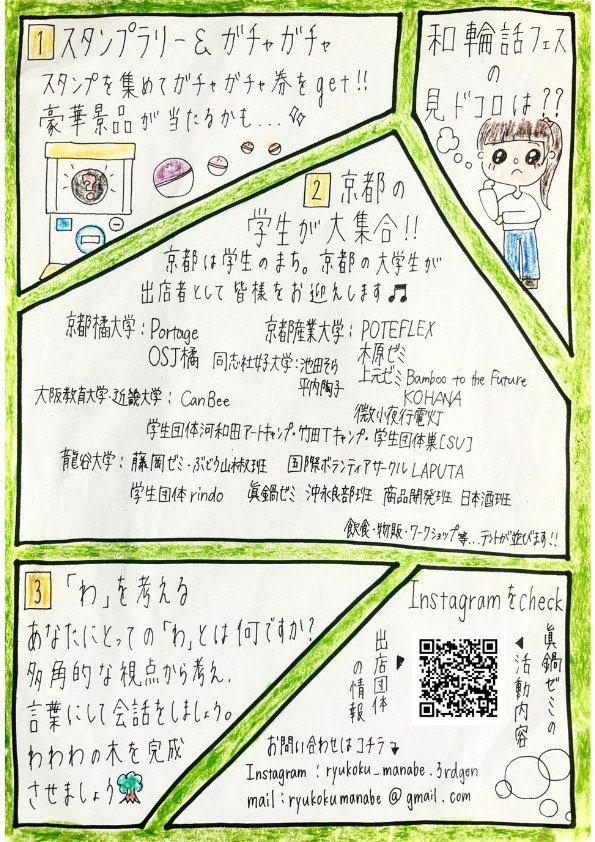

<開催直前!関連イベントのお知らせ>

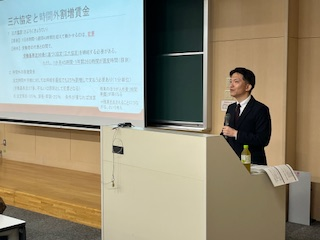

■スペシャルトーク

講義室で学芸員(本展を担当した 岩田 朋子)が展覧会の見どころを解説します。

事前申込不要/聴講無料/先着50名/当日の観覧券必要

日 時:11月15日(土)13:30~14:15

集 合:龍谷ミュージアム101講義室

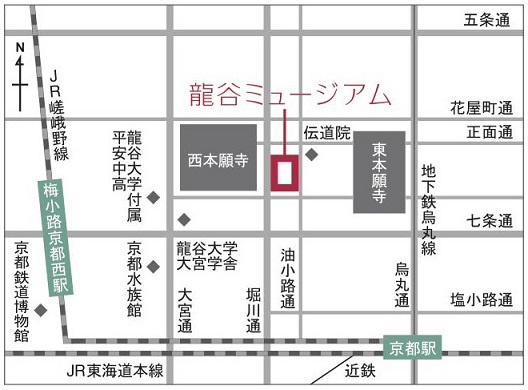

◆JR・近鉄・地下鉄烏丸線「京都」駅から徒歩約12分

◆京都市バス(9・28・75系統)「西本願寺前」下車 徒歩約2分

◆京都駅から徒歩でのアクセス