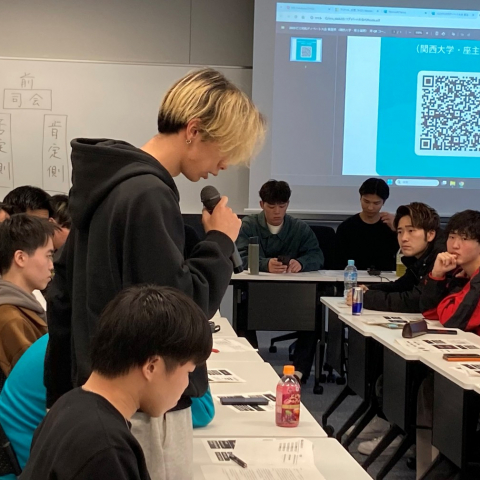

【自由参加】先輩による履修相談ブース(学部連合学生会)

「履修ってなに?」「単位ってなに?」「授業はなにを取ればいいの?」

誰もが抱くその疑問を、先輩が丁寧に解説します!

新入生の皆さんご入学おめでとうございます。

私たちは各学部の学生代表で組織された【学部連合学生会】です。

皆さんのご入学を心待ちにしていました。

新たな環境での学びや全国各地から集う学友・先生方との出会いに心を踊らせる毎日だと思います。しかし、大きな環境の変化に戸惑いや不安を抱いている方もいらっしゃることでしょう。特に大学での学修は、高校までと大きく違って、必要な授業を「履修」して自分だけの時間割をつくり、その授業の「単位」をもらって、「卒業要件」を満たさなければなりません…

学部連合学生会では、新入生の履修登録をサポートするために、先輩に相談することができる【履修相談ブース】を設置します。先生方や職員の方からは聞くことが出来ない、学生目線のアドバイスを聞いてみませんか?

予約は不要です!

お気軽に相談にお越しください。

深草キャンパス / 和顔館1階 スチューデントコモンズ

4月1日(水)14:30~16:30

4月3日(金)10:00~16:30

4月4日(土)10:00~12:30

4月6日(月)12:00~14:00

瀬田キャンパス / 智光館横 Global Lounge & Kitchen談話スペース

4月1日(水)14:00~16:30

4月3日(金)10:00~16:30

4月4日(土)11:00~14:00