通貨偽造の贋札(がんさつ)事件をめぐる オンライン高校生文学模擬裁判選手権を開廷

【本件のポイント】

- 「国語とは言葉を通して人間を考える教科」であるという理念から開発された文学模擬裁判。法的思考力や刑事裁判の意義の理解にとどまらず、人間や社会を考える眼差しを深めることがねらい

- 18歳裁判員時代の司法参加に対応する法教育イベント

- 実際の事件やそれをモチーフにした文学作品を参考にオリジナル教材を作成。今回は、松本清張『相模国愛甲郡中津村』と『不運な名前』の2冊をモチーフとし、未だに冤罪の疑いが強く残る「熊坂長庵」に焦点を当て、通貨偽造罪・同行使罪について有罪か無罪かを争う

【本件の概要】

龍谷大学文学部・札埜研究室は、2023年12月17日(日)に、全国8チームの高校生が対抗する文学模擬裁判イベント「第4回オンライン高校生文学模擬裁判選手権」を実施します。当大会は2020年8月9日の初開催以来、選手権や交流大会などを含めて今回で8回目の開催で、大会の様子はどなたでも事前申込制で“傍聴”することが可能です。

今回の題材は「贋札(がんさつ)事件(※)」。古今東西、社会的信用や公の秩序を乱す犯罪に対しては重い刑罰が科せられてきており、通貨偽造や行使の罪はその最たるものです。罪質上、贋札事件は稚拙なものであっても大きく報道されますが、過去に起きた贋札事件のなかには冤罪が疑われているものもあります。現代社会においては、電子マネーや仮想通貨をはじめとして、通貨の形や取引手段も多様化しています。そこで、今回の文学模擬裁判を通して、いま一度、通貨が持つ強制通用力および社会の信用の意義を考えつつ、お金を通して人間について深く思考を巡らせ、検察・弁護の双方の立場から事件について徹底して議論を深める機会とします。

1.実施概要

名称:第4回オンライン高校生文学模擬裁判選手権

日程:2023年12月17日(日)9:30~16:30(終了見込)

会場:オンライン法廷(Zoom・4法廷で実施予定)

傍聴(参加):無料【下記URLから事前登録制】

主催:龍谷大学札埜研究室・オンライン高校生文学模擬裁判選手権実行委員会

後援:龍谷大学犯罪学研究センター、京都教育大学附属高等学校模擬裁判同窓会、

刑事弁護オアシス、一般社団法人刑事司法未来、

龍谷大学矯正・保護総合センター、龍谷大学法情報研究会

2. 大会当日のプログラム(予定)【試合状況により、時間変更の可能性あり】

9:30 Zoom入室開始

9:40 開会式、出場校紹介、選手宣誓

10:00 対戦校及び立場(検察側・弁護側)の発表、各法廷Zoomへ移動

10:30-12:20 第1試合

12:20-13:20 昼休憩

13:20-15:10 第2試合

15:40-16:10 講評

16:10-16:30 成績発表、表彰式

3.出場校(8校・順不同)

宮城県宮城野高等学校(宮城)/中央大学杉並高等学校(東京)/神戸女学院高等学部(兵庫)/神戸海星女子学院高等学校(兵庫)/創志学園高等学校(岡山)/済美平成中等教育学校(愛媛)/愛光高等学校(愛媛)/上智福岡高等学校(福岡)

4.大会主催者プロフィール

札埜和男(ふだの・かずお)准教授(本学文学部)

大阪府生まれ。慶応義塾大学法学部卒業。博士(文学・大阪大学)。

現場での教員生活31年(中学校2年・高校29年)。

そのうち担任20回、最初の3年間は社会科教員(国語・社会・英語の中高免許状所有)。

2017年4月から岡山理科大学教育学部准教授として赴任し、2022年4月から龍谷大学文学部哲学科(教育学専攻)に准教授として着任。

龍谷大学犯罪学研究センター兼任研究員。日本弁護士連合会主催の模擬裁判甲子園では、京都教育大学附属高校を過去11回大会中8回優勝、3回準優勝に導く。

「模擬裁判師」と名乗り模擬裁判を広めるために全国各地へ指導に赴き、模擬裁判指導歴は数百回に及ぶ。

5.詳細・傍聴(参加)申込方法

以下URLから詳細を確認のうえ、ページ内のフォームに必要事項を入力しお申込みください。

https://www.ryukoku.ac.jp/nc/event/entry-13742.html

※申込期限:12月16日(土)正午

6.今回の文学模擬裁判のシナリオ(※)

【「贋札(がんさつ)裁判」事件発生のあらすじ】

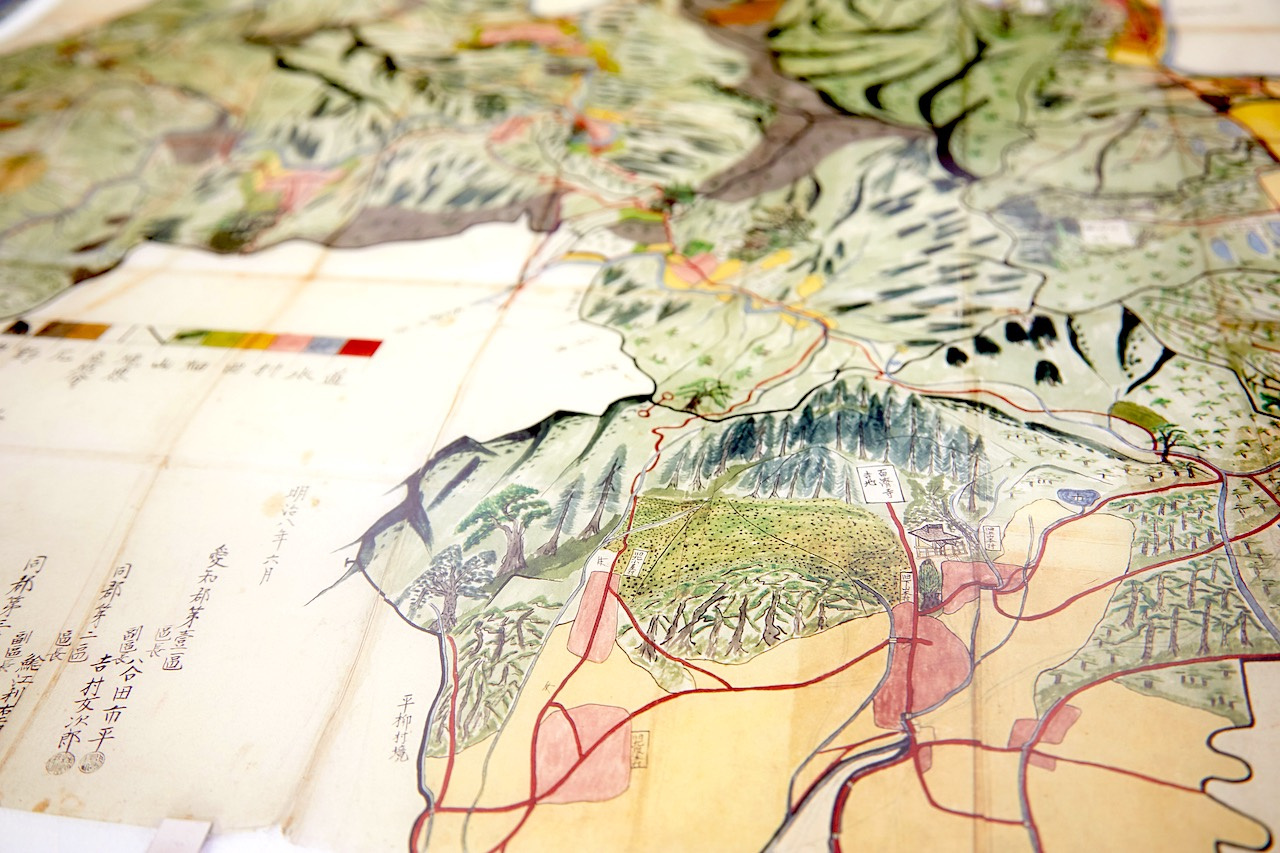

明治15年(1882年)9月20日夕刻、神奈川県愛甲郡中津村に住む猫坂長庵が、贋札を偽造し行使しようとした罪で、中津川畔において藤沢警察署により緊急逮捕された。逮捕された時には、着物の袂の中に4枚の2円紙幣を持っていた。

その日の家宅捜索では銅板印刷の機械、インク、紙類、贋札の印刷に類似した物などが押収された。

当日午前中、知人である中津村の川津一郎巡査が、藤沢遊行寺の門前町まで煙草を買いに行くよう頼まれ2円札2枚が渡された。

川津が煙草を買おうと2円紙幣2枚を渡したところ、店主農澄(のずみ)善太郎とそこに居合わせた弟である藤沢警察署の農澄 竜蔵が、その2円紙幣の1枚をよく観察したところ、贋札であることがわかった。

そこで県警より警察官数名を緊急に中津村に派遣して中津川堤防にいた猫坂長庵を緊急逮捕したのである。

2枚の紙幣については、藤沢警察署を通じて科学警察研究所で調べたところ、1枚は真札、もう1枚は贋札であることが判明し、押収した財布にあった2円札4枚も贋作とわかり、通貨偽造・偽造通貨行使にあたると判断した。

こうして、この事件は検察官から横浜地方裁判所に起訴状が提出され、公訴が提起された。検察官は「通貨偽造罪・同行使罪」を主張し、弁護人は通貨を偽造した事実も行使した事実もないとして「無罪」を主張した。

問い合わせ先:龍谷大学 犯罪学研究センター

Tel 075-645-2184 crimrc2016@ad.ryukoku.ac.jp https://crimrc.ryukoku.ac.jp/