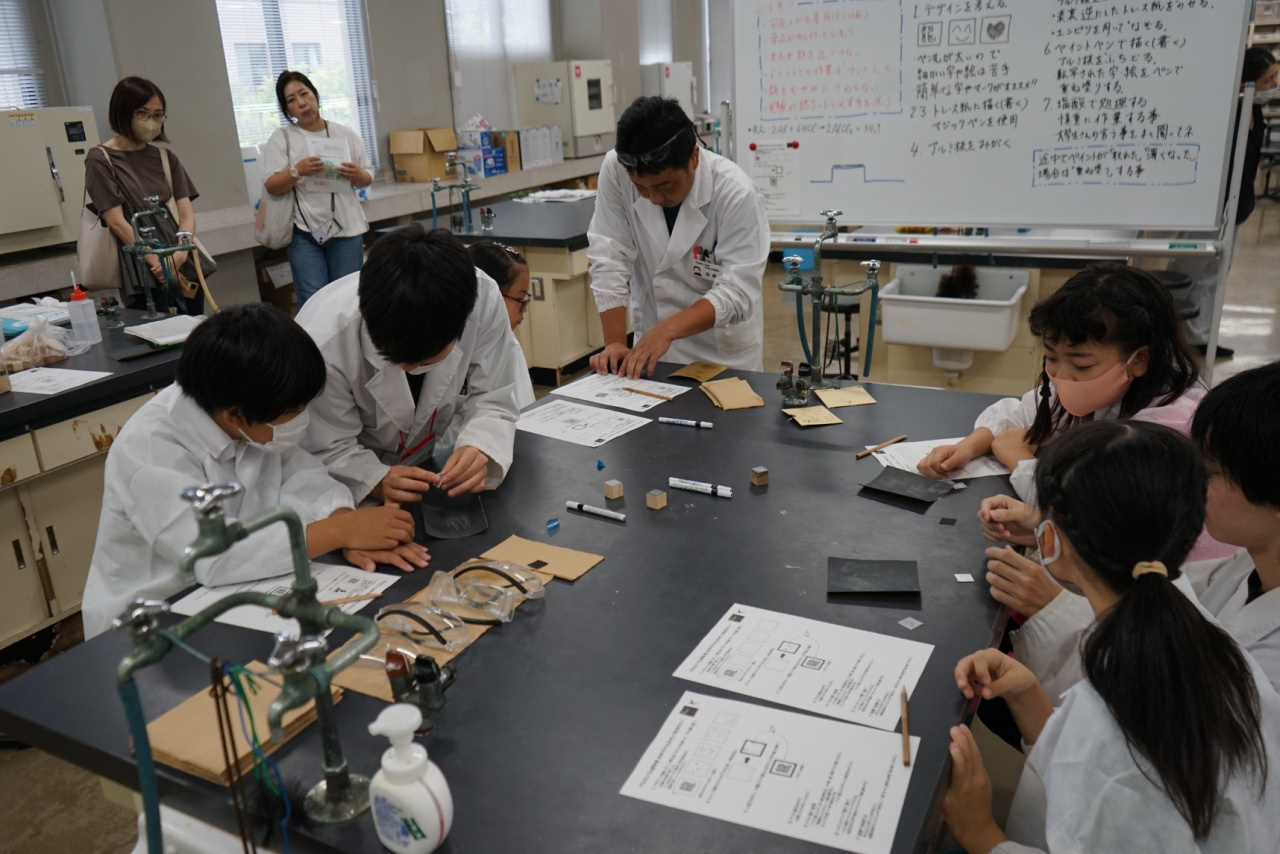

夏休み子ども理科実験・工作教室を開催

2023年8月8日(火)・9日(水)に瀬田キャンパスで、「夏休み子ども理科実験・工作教室」を開催しました。

本講座は、小学生を対象に“科学のおもしろさ”や“ものづくりの楽しさ”を知ってもらうこと、龍谷大学(先端理工学部)を身近に感じてもらうことを目的とし、龍谷エクステンションセンター(REC)と先端理工学部が、大津商工会議所(共催)、大津市(後援)と連携して開催しています。

先端理工学部の教員と学生が講師を務め、身近な題材をテーマにした講座から本格的な実験ができる講座まで、今年度は全11講座を開講しました。また過去に人気だった共通コーナー(自由参加の実験コーナー)も開設し、キャンパスの至る所で小学生が実験や工作を楽しむ様子がうかがえました。

2023年度の開講講座は以下のとおりです。

【教室一覧】※全11講座

◆自分だけのオリジナルけしゴムをつくろう!

◆牛乳パックでハガキをつくろう!~紙すきをしよう~

◆光で、メロディを楽しもう!~電子オルゴールの作製~

◆ビーズで多面体の宝石を作ろう!~算数を使って立体アートキーホルダーを作ろう~

◆ペットボトルでLEDランタンを作ろう!

◆銅板からすてきなアート作品を作ろう!

◆身近なものを利用してキレイな水づくりに挑戦!~キレイな水をつくるには~

◆液体を使って物を分ける実験をしてみよう!

◆不思議な楽器“テルミン”を作ってみよう!

◆アルミニウム板を使ったオリジナルスタンプを作ろう!

◆化石のレプリカを作ろう!

【共通コーナー】

◆スライムをつくろう!

◆プラズマを見よう!

◆STEAMコモンズの見学・施設体験

今年度は昨年度の参加者数を上回り、2日間で約200名の方にご参加いただきました。また参加者には特典として、STEAMコモンズで作製した記念品(龍大ロゴ入りバッグ)をプレゼントしました。

参加いただいた小学生からは、「実験や工作が苦手だったが分かりやすかったので楽しめた」、「ゴミを役立つものに変える実験をやってみたい」、「ロボット製作やプログラミングがしたい」などイベントを楽しめたという感想から今後の学習意欲につながったという感想まで様々な感想がありました。また保護者からは「普段体験できないことができ、子どもにとって本当にいい経験になった」、「共通コーナーもメインの講座に引けを取らない楽しさで子どもも大喜びだった」、「子どもの大学への憧れも生まれてきており、良いきっかけになっている」などのご意見をいただきました。

今後も引き続き、本講座を通して将来のモノづくりを担う人材育成に努めると共に、子どもたちが龍谷大学での学びをイメージ、体感できるイベントを企画してまいります。本講座が、参加いただいた皆様にとって貴重な経験となれば幸いです。

当日の様子は、以下の地元メディアにて放映されました。

■ZTVコミュニティチャンネル(おうみ!かわら版 滋賀放送局)

https://www.ztv.co.jp/z_town/oumi3/91110

関連サイト

■「2023年度夏休み子ども理科実験・工作教室」

https://rec.seta.ryukoku.ac.jp/lifelong/pdf/ss-flyer.pdf

■龍谷大学先端理工学部特設サイト

https://sentan.rikou.ryukoku.ac.jp/

■龍谷大学 STEAMコモンズ

https://steam.ryukoku.ac.jp/

主催:龍谷大学(龍谷エクステンションセンター(REC)・先端理工学部)

共催:大津商工会議所

後援:大津市・大津市教育委員会