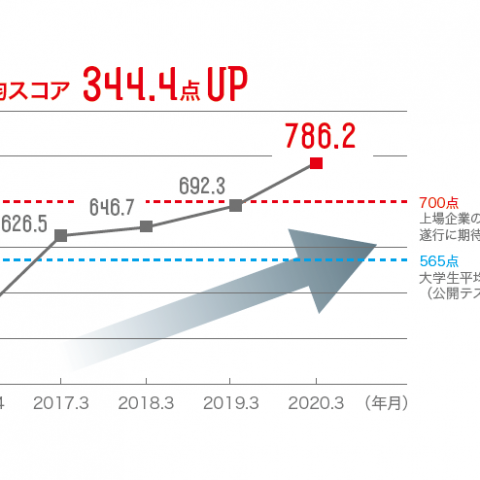

ホウレンソウのゲノムを高精度で解読しました

- かずさDNA研究所、国立遺伝学研究所、東京工業大学、東京大学、龍谷大学、北海道大学は共同で、ホウレンソウのゲノム配列を高精度で解読しました。

- ホウレンソウは、ルテインや葉酸、鉄などを含む栄養価の高い葉野菜で、日本は世界第三位の生産量を誇ります。ホウレンソウは、“長日下では抽苔(ちゅうだい;トウ立ち)しやすくなる”、“種子(偽果皮)にあるトゲのため機械播種に向かない品種がある”、など育種のターゲットとなる形質があります。

- ホウレンソウのゲノムはこれまでに西洋系と東洋系2品種について解読が行われていましたが、ゲノムのカバー率が低く、また精度も十分とは言えませんでした。そこで、日本で市場に流通している品種を対象にして、ゲノムをより広くカバーする高精度な配列データを得ることに成功しました。

- 今回得られた配列情報により、ホウレンソウの抽苔性と、種子(偽果皮)におけるトゲの形成を制御するゲノム領域を検出することができました。今後はこれらの成果を活用して、育種の迅速化に有効なDNA マーカーの開発を進めていきます。

- 研究成果は、国際学術雑誌DNA Research において6月18日(金)にオンライン公開されました。

(問い合わせ先)

<報道に関すること>

かずさDNA研究所 広報・研究推進グループ TEL:0438-52-3930

龍谷大学 学長室(広報) TEL:075-645-7882

北海道大学 総務課企画広報課 TEL:011-706-2162

<研究に関すること>

かずさDNA研究所 ゲノム情報解析施設

施設長 平川 英樹 (ひらかわ ひでき) TEL:0438-52-3951

龍谷大学 農学部情報生物学研究室

准教授 永野 惇 (ながの あつし) TEL:077-599-5656

北海道大学 大学院農学研究院 基盤研究部門 応用生命科学分野

講師 小野寺 康之 (おのでら やすゆき) TEL:011-706-4116

1. 背景

ホウレンソウは、ペルシャ近郊が原産のヒユ科アカザ亜科の葉野菜です。ルテインや葉酸、鉄などを豊富に含み栄養価が高いことから、世界中で栽培されています。日本でも栽培は全国に広がり、その生産量は中国、アメリカに次ぎ世界第三位を誇ります。

ホウレンソウは東洋系品種と西洋系品種に大きく分けられます。東洋系品種は葉肉が薄く幅が細めで切れ込みがあり、根元が赤く色づきます。西洋系品種は葉が厚く丸みがあって大きめなのが特徴です。日本には江戸時代初期に東洋系品種が導入され、日本各地に地域固有品種が誕生しました。東洋系品種のホウレンソウは冷涼な気候を好み、寒気にあてる(寒締め)と甘みが増すことが知られています。一方で、長日下では抽苔(ちゅうだい;トウ立ち)してしまうことから、夏場に東洋系品種を栽培・出荷することはできません。また、ホウレンソウの種子は堅い偽果皮で被われ、東洋系品種には偽果皮にトゲがあるものも多く、機械による播種を難しくしています。そのため現在では、栽培を周年で行うことのできる、暑い時期にも適した西洋系品種や、西洋系品種と東洋系品種の交配種が多く栽培されています。

ホウレンソウは一般に雌雄異株として知られていますが、実際には雌雄両方の機能を備えた間性株(雌雄異花同株)も存在します。そして、間性株では雄花と雌花の比率が系統によって異なることがわかっています。日本で栽培されるホウレンソウ品種の多くは、種子親の系統に別の系統の花粉を受粉させたF1 品種がほとんどなので、種子親の系統には雌花ができるだけ多く生じることも求められています。このようにF1 親系統(種子親および花粉親)の育成には高度な技術と手間がかかります。今後、ホウレンソウの性決定のしくみが明らかになれば、親系統の作成が容易になり、品種改良が飛躍的に効率化されます。

ホウレンソウではこれまでに2 品種のゲノム(※1)配列が報告されています。2014 年に西洋系品種Viroflay(ヴィロフレー)のゲノム配列が解読されましたが、得られたDNA 配列は約10万本に分断されていました。また、2017 年には東洋系品種Sp75 のゲノム配列が解読され、6本の染色体(n=6)まで繋げることができていますが、得られたDNA 配列の長さは推定ゲノムサイズ(約10 億塩基対)の約半分しかありませんでした。このような不完全なゲノム情報では品種改良への利用は限定的なため、日本で流通している品種を材料に、ホウレンソウのゲノム解読を高精度で行うことになりました。

2. 研究成果の概要と意義

① 株式会社トーホクより提供されたホウレンソウの雌雄異株育種系統について、先進ゲノム支援により、イルミナ社製シークエンサーによるショートリード、Oxford Nanopore 社製とPacific Biosciences 社製シークエンサーによるロングリードを取得し、アセンブル解析(※2)を行いました。さらに、龍谷大学で取得したddRAD-Seq(※3)データを用いて、6 本の構築連鎖群からなる分子連鎖地図(※4)(総全長411.1cM)を構築し、最終的に推定サイズの7 割をカバーする6 本の染色体のゲノム配列を構築しました。

② 早い時期に抽苔し、トゲのある種子をもつホウレンソウ 系統03-009(早抽,針種)と遅い時期に抽苔し、丸い種子をもつ03-336(晩抽,丸種)を交配し、孫世代の株についてddRAD-seq データを用いて一塩基多型(SNP)を解析しました。同時に抽苔時期や種子の形態を観察することにより、これらの形質に関わるゲノム領域をQTL 解析(※5)により推定しました。

③ ホウレンソウの性決定のしくみが明らかになることで、F1 品種の親系統の育成が容易になります。加えて、トゲのない種子を持つ品種や、病害に対する抵抗性をもつ品種の育成が容易になります。

3. 将来の波及効果

① 今後、解析をさらに進めることで、ホウレンソウの複雑な性決定の仕組みが明らかになると期待されます。

② ホウレンソウの性染色体はX とY がほぼ同じ長さ(同型性染色体)なのですが、ホウレンソウの野生種には、X とY の長さが異なる(異型性染色体)種が存在します。性染色体は常染色体(同型対)が元となって、進化の過程で異型化したと考えられていることから、両者を比較研究することで、性染色体の長さが異なるしくみも明らかになると期待されています。

謝辞

本研究は、日本学術振興会のJSPS 科研費(18K05609)、寿原記念財団、および、ロバスト農林水産工学国際連携研究教育拠点の助成を受けたものです。また、本研究でのゲノム配列の解読に使用したシークエンスデータは文部科学省科学研究費助成事業「新学術領域研究「学術研究支援基盤形成」」先進ゲノム解析研究推進プラットフォーム(先進ゲノム支援)のサポートに依るものです。

論文タイトル:A spinach genome assembly with remarkable completeness, and its use for rapid identification of candidate genes for agronomic traits.

著者:Hideki Hirakawa, Atsushi Toyoda, Takehiko Itoh, Yutaka Suzuki, Atsushi J. Nagano,Suguru Sugiyama,Yasuyuki Onodera

掲載誌:DNA Research

DOI: 10.1093/dnares/dsab004

用語解説

※1 ゲノム:生物をその生物たらしめるのに必須な最小限の染色体のひとまとまり、またはDNA全体のことをいう。

※2 アセンブル解析:DNA 配列解析装置で得られたDNA 断片配列を繋げて対象のゲノム配列を復元するコンピュータ処理のこと。

※3 ddRAD-Seq 法:株や品種のゲノム配列の違いを評価する方法のひとつ。2 種類の制限酵素でゲノムを切断し、両端が別々の制限酵素で切断された断片のみを次世代シーケンサーで解析することで、ゲノムの0.1~1%に相当する領域を再現性良く読むことができる。

※4 分子連鎖地図:染色体上の2 点間で組換えの起こる率は、2 点間の距離にほぼ比例することを利用して、染色体上に遺伝子座を並べたものを連鎖地図というが、遺伝子座の代わりに一塩基多型(SNP)などのDNA 配列の違いを並べたものを分子連鎖地図と呼ぶ。距離の尺度として組換え率に基づくcM(センチモルガン)という単位を用いるが、1cM は1000 万塩基対に相当する。

※5 QTL 解析:葉や実の大きさなど、複数の遺伝子の効果の総和によって支配される形質(量的形質;QTL)を支配する遺伝子の位置を探す解析方法のこと。

参考となる図や写真

写真1:ホウレンソウのいろいろ。葉肉が薄く幅が細めで切れ込みがあり根元が赤く色づく東洋系品種と、葉が厚く丸みがあ

って大きい西洋系品種の交配により、さまざまな形態の品種が作出されています。(写真提供:株式会社トーホク)

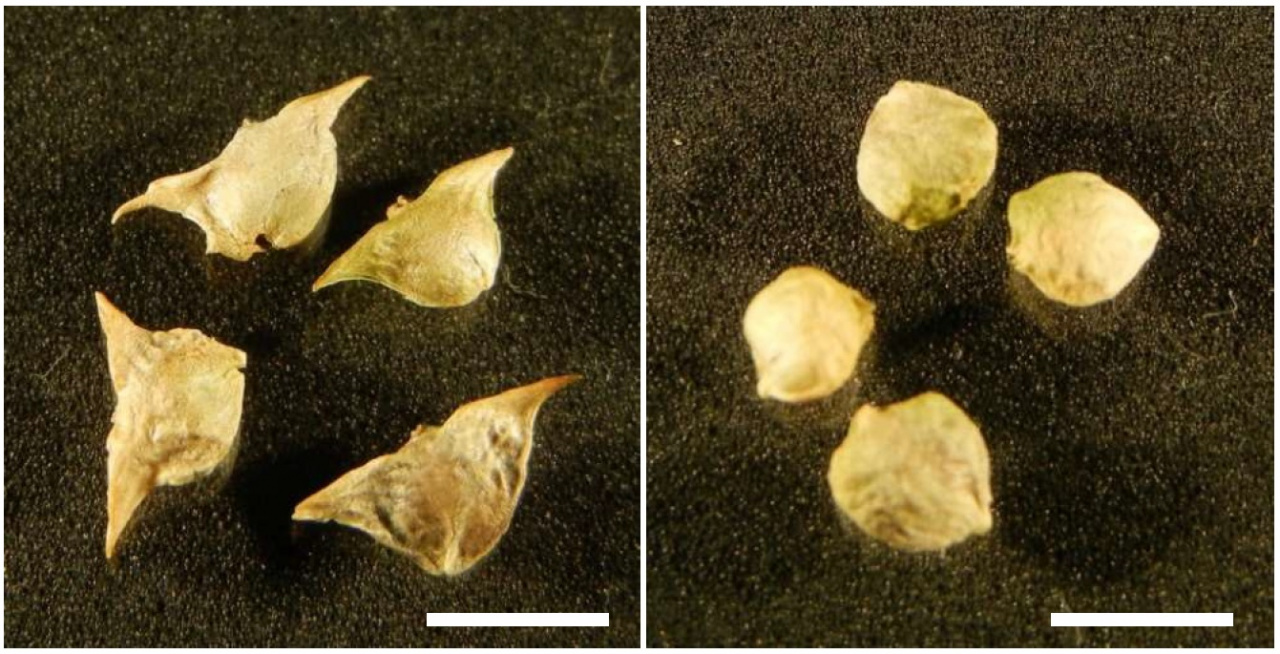

写真2:ホウレンソウの種子。左の種子(偽果皮)にはトゲがみられるが、右にはみられない。(白線の長さは5 ㎜)

写真3:ホウレンソウの花。ホウレンソウは風媒花(風に花粉を運んでもらう花)のため、花は小さく花びらが無い。(左)雄花、(右)雌花。雌花から伸びた白いひものようなものは雌しべ。

かずさDNA研究所 HPでも情報を公開しております。

http://www.kazusa.or.jp/?post_type=news&p=11316&preview=true