【本件のポイント】

- 龍谷大学と滋賀県立草津東高等学校(以下、「草津東高校」)が高大連携推進のため、連携に関する包括協定を締結

- 草津東高校にとっては初の大学との連携協定締結

【本件の概要】

龍谷大学と草津東高校はこの度、「龍谷大学と草津東高等学校との高大連携に関する包括協定」を下記のとおり締結することとなりました。

草津東高校からの本学への入学者数は近年、本学の付属校である付属平安高等学校に次いで2番目に多い状況にあります。このことから、本学に入学する生徒への支援策等についてこれまで草津東高校と意見交換をおこなって参りました。その結果、 入学前教育を含めた各種高大連携事業を推進し、本学に入学する生徒のみならず、全ての草津東高校の生徒に対して「大学」についての理解を深めるきっかけとするために、高大連携に関する包括協定を締結することとなりました。

今後、草津東高校の生徒を対象とした学習機会の提供や、本学キャンパスへの訪問や教育活動を通じて交流を深めることで、双方向での教育効果が高まることを期待しています。

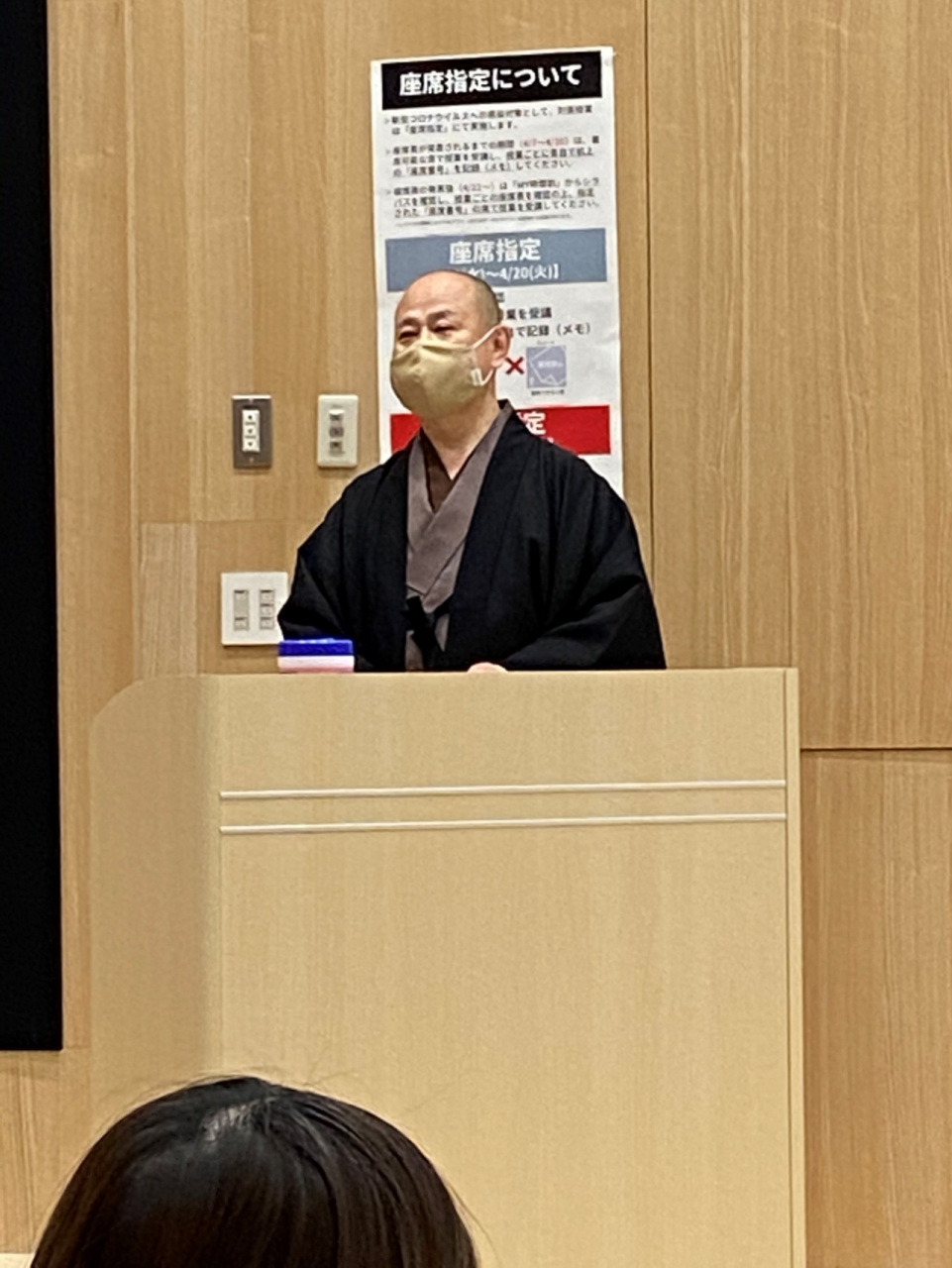

1.日 時:2021年4月19日(月) 16:00~16:30

2.場 所:龍谷大学瀬田キャンパス (大津市瀬田大江町横谷1-5)

RECホール1階 小ホール ※お車でのご来場可(申請不要)

3.内 容:協定締結式出席者(予定)

< 龍 谷 大 学 > 学長 入澤 崇(いりさわ・たかし)

<草津東高校> 校長 岸本 英幸(きしもと・ひでゆき)氏

4.その他:締結式開催にあたっては、新型コロナウイルス感染防止対策を徹底いたします。

問い合わせ先:高大連携推進室 担当:東山、生谷 Tel 075-645-2104