(通知)第1学期(前期)授课形式通知

4月7日(周三)开始的第1学期(前期)的授课形式,在充分实施感染扩散措施的基础上,原则上实行课堂教学。

政府就目前新型冠状病毒感染者有增加倾向,决定在大阪府等部分地区实行为期1个月的「防止蔓延等重点措施」。今后可能根据实际状况,在学期中途更改授课形式。

新学期开始了,新入学的同学们也如期到校上课。为了同学们能够在校园里度过充实的大学生活,恳请各位同学持续做好各项防御措施,特别是不参加聚餐和联谊。

※对有基础疾病的同学,提供课堂教学的线上播放。详细内容请参照校园信息网的相关通知。

2021(令和3)年4月2日

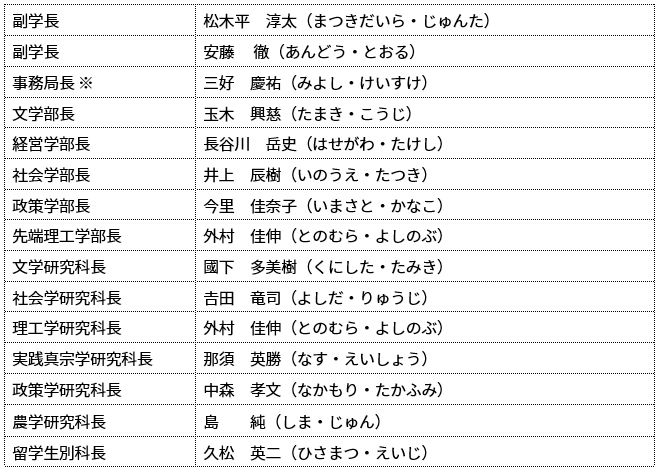

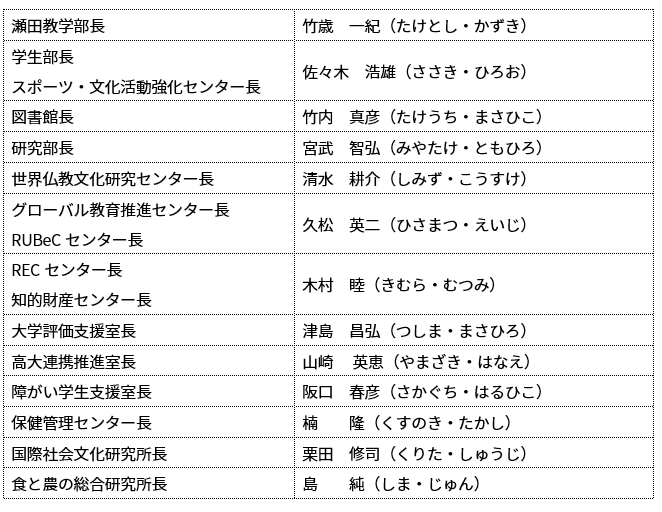

龙谷大学・龙谷大学短期大学部

〈感染防御措施〉

我校制定了「防止新型冠状病毒感染扩散的行动指南」,并实施以下防御措施。请注意管理自身的健康,确实执行个人防御措施。

- 确实执行基本的传染防御措施

○ 佩戴口罩

○ 洗手并进行指尖消毒

○ 保持身体的距离(SD:社交间距)

○ 避免3密集(密闭・密集・密接)

○ 用餐时请保持安静(用餐时不要进行进行交谈)

○ 身体不舒服的时候请在家疗养

- 教室内的传染防御措施

- 遵守SD人数,保持身体的距离(SD:社交间距)

- 指定席位,保持身体的距离(SD:社交间距)

- 开窗通风并开启换气装置进行换气。

- 食堂等的传染防御措施

- 桌子、椅子、隔离板进行防菌处理

- 露台席位也设置隔离板

- 用餐时务必保持安静(不进行对话)

- 上学路上或校园内移动时

- 佩戴口罩

- 电车内,以及校园内移动时,请尽量不要交谈

※请务必确认「防止新型冠状病毒感染扩散的行动指南」的内容。

https://www.ryukoku.ac.jp/nc/news/entry-8211.html

以上