龍谷大学ビジネスプランコンテスト 「プレゼン龍(ドラゴン)2020×SDGs」をオンライン開催 12月13日(日) 13:00~17:50 YouTubeにてライブ配信

【本件のポイント】

・ビジネスプランコンテスト「プレゼン龍(ドラゴン)」開催20年目

・本選では6組の学生プランナーによる、SDGsの観点から社会問題を解決するビジネスプランをプレゼンテーション

・併せて、高校生ビジネスアイデアコンテスト最終選考を実施。高校生7組がビジネスアイデアを発表

【本件の概要】

龍谷大学では、2001(平成13)年度から本学学生のベンチャーマインドの育成と大学発学生ベンチャーの発掘を目的に、ビジネスプランコンテスト「プレゼン龍(ドラゴン)」を開催しています。

20回目の開催となる今年のプレゼン龍では、「プレゼン龍×SDGs」を掲げ、学生が世界中に存在している解決すべき社会課題(貧困や飢餓、健康、福祉、エネルギー、自然など)を身近に考える場とし、With/Afterコロナの世界を生きる私たちのツールとなりうる、SDGsの観点から社会問題を解決するビジネスプランを募集しました。

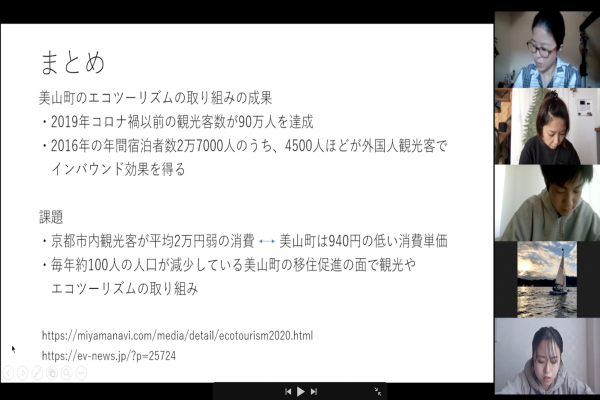

今年度は、新型コロナウイルス感染予防対策として、本選のプレゼンテーションをプレゼン龍学生実行委員会スタッフによる運営・司会のもと、オンライン開催します。

また、その模様をYouTubeでライブ配信いたします。ここ数年、入賞者が実際に起業し活躍しています。予選を通過した学生プランナーのよる、ビジネスプラン発表にご期待ください。

また、プレゼン龍本選に先立ち、高校生ビジネスアイデアコンテストの最終選考を行います。こちらもぜひご覧ください。

【イベント概要】

・イベント名 プレゼン龍2020×SDGs

・主 催 龍谷大学REC事務部

・共 催 プレゼン龍学生実行委員会

・日 時 2020年12月13日(日)13:00 ~ 17:50

・場 所 オンライン開催、ライブ配信

YouTube「龍谷エクステンションセンターチャンネル」から配信

https://youtu.be/X9d_xY7AWfM

・内 容

①高校生ビジネスアイデアコンテスト最終選考

高校生によるビジネスアイデアの発表、審査、表彰

https://rec.seta.ryukoku.ac.jp/venture/contest/index.html

②プレゼン龍2020本選

学生プランナー6組によるピッチ(ショートプレゼンテーション)、審査、表彰

https://rec.seta.ryukoku.ac.jp/venture/presendragon/yoko.html

・テーマ

高校生ビジネスアイデアコンテスト(タイトル)

Let's home stay!

ラインスタンプで子ども達に質の高い教育を

発展途上国の人々が自立するために

空き家から始まる新たなコミュニティ

岡山県初の抹茶製造でお茶栽培基盤を守る

新スタイル葬儀「Always」の提案

メガネ型音声変換器

プレゼン龍2020(タイトル)

“多世代協働コミュニティスペース -ゴーストレストランとバーを中心に-”

スマホに冷蔵庫

生理の知識で生きやすい社会を作る

家で学食~健康的安くに食べる~

ぶどう山椒スパイスミックスによる有田川町地域の活性化

アナログコミュニケーションサービス

・本イベント後の支援:

龍谷大学REC事務部から活動資金の提供、龍谷大学創業支援ブースへの入居等の支援

【プレゼン龍に出場し起業した卒業生起業家】

武村 幸奈 氏/株式会社はたけのみかた/滋賀県湖南市(2014年度出場)

https://hatake-no-mikata.co.jp/

矢野 龍平 氏/株式会社アカイノロシ/京都市上京区(2017年度出場)

https://akhainoroshi.com/

笠井 大輝 氏/株式会社Re-Social/京都府相楽郡笠置町(2019年度出場)

https://www.resocial-kasagi.com/

問い合わせ先 :龍谷大学REC事務部

[Tel] 075-645-2098 [Mail] rec-k@ad.ryukoku.ac.jp