元テレビ局のカメラマンから動画撮影の基本を学ぶ【社会共生実習】

社会学部の「社会共生実習(自治体をPRしてみる!)」(担当教員:社会学科 教授 岸本文利)では、自治体の広報現場に参画し、地域の魅力を映像ツールでPRすることを目指して活動しています。

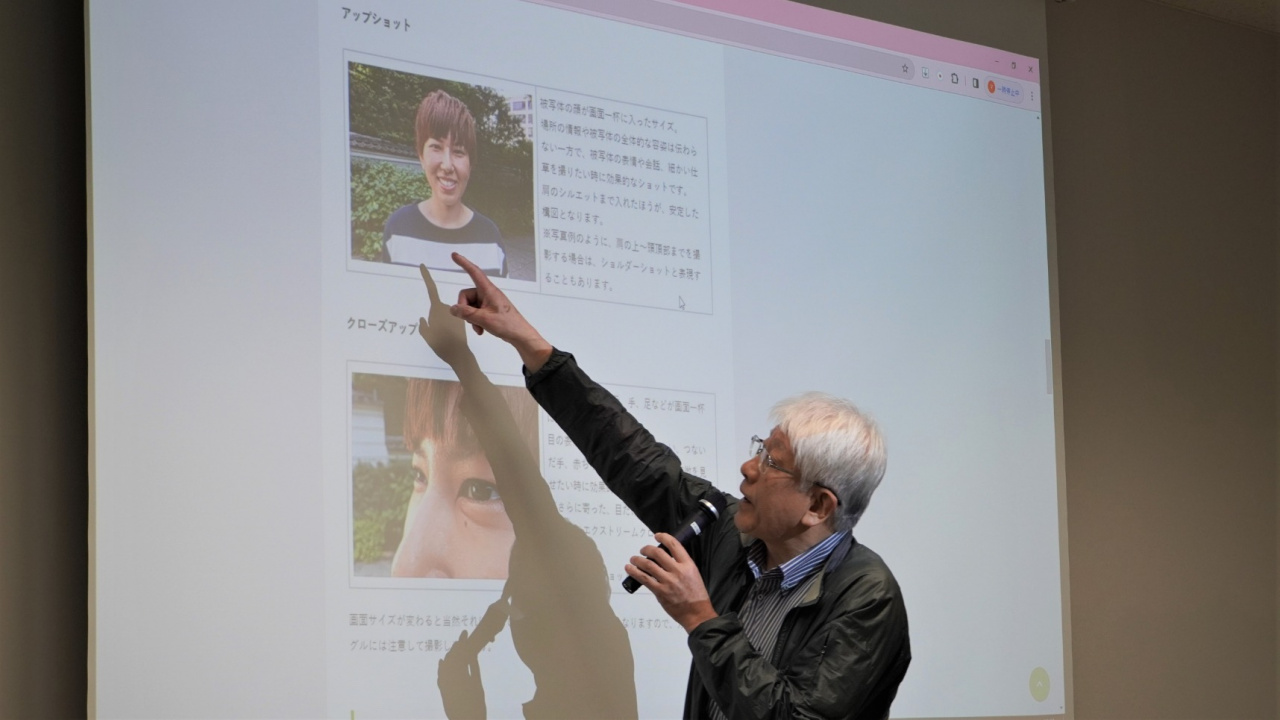

その第一段階として、4月19日(金)に元テレビ局のカメラマン 南川二郎氏から動画撮影の基本を学びました。

その後、グループに分かれハンディビデオカメラを持ち、校内で校舎やウッドデッキ、キッチンカーなどを被写体にし角度や距離を考えながら工夫して思い思いの動画を撮影しました。

次回からは、編集作業について学んでいきます。

社会学部「社会共生実習」について、詳しくはこちらの【専用ページ】をご覧ください。