政策学部では、フィンランド・ラハティ市において、LAB応用科学大学と連携して国際CBLプログラムを2022年度より開講しています。2024年3月18日~22日の現地プログラムについて、参加学生の報告を発信しています。

3月18日(月)イントロダクション&ラハティ市グリーン戦略について

LAB応用科学大学からは、17カ国という多様な国籍の社会人修士学生22名が参加し、1週間共に学びます。彼らは、英国・フィンランド・スペインの3カ国の大学院で学ぶエラスムス・プログラム、都市気候&サスティナビリティ・コースで学んでいます。

午前中は、参加学生より、日本、京都、そして龍谷大学についてプレゼンテーションを行いました。その後、8つのグループに別れて自己紹介の時間を持ちました。最終日には、このグループでファイナル・プレゼンテーションを行う予定です。

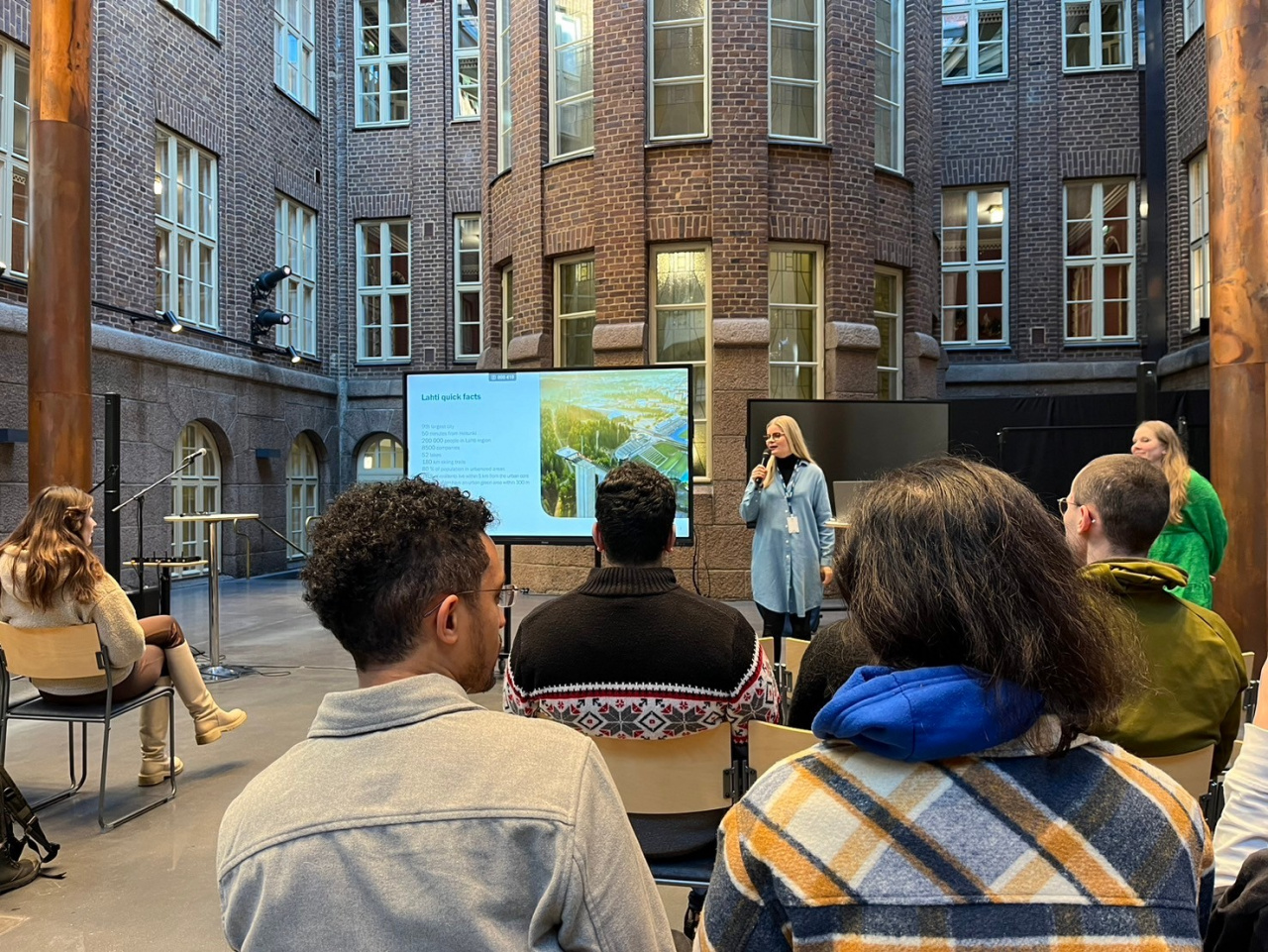

午後からはキャンパスを出てラハティ市役所を訪問。昨年リノベーションされた会場にて、ラハティ市の都市計画の講義を受けました。その後は市役所内を見学し、中心地まで街並み散策を楽しみました。夜は歓迎会を開催していただき、懇親の機会となりました。

<ラハティ市役所での講演会の様子>

【参加学生からの報告】

活動内容

8時5分ごろホテルを出発してバス停まで歩き、バスで大学へ移動しました。

9時に講義を開始 しました。講義では、はじめに自分たちが日本で作成した日本・京都・龍谷大学の紹介パワーポイントを発表しました。その後、大学やラハティの紹介を聞き、現地の学生さんたちとグループワークで交流しました。ランチは、大学のビュッフェで食べました。

午後からは、バスでラハティ市役所へ移動し、講義を聞きました。ラハティの都市計画について、幅広い世代の市民はどのように考え、その意見をどう取り入れていくのかなどについてお話を伺いました。その後は質疑応答の時間がありました。

16時ごろに講義は終了し、フリータイム。街を散策しながらホテルに戻り、それぞれ自由な時間を過ごしました。

18時からは、バイキングの雰囲気が漂うレストランにて、現地の学生さんと歓迎会ディナーを開いていただきました。

21時ごろに解散しました。

1日を振り返って

英語での発表はとても緊張しましたが、発表内容に興味を持ってくださったので良かったです。グループワークでは、最初はとても緊張しましたが、気さくに話しかけてくださり、楽しく会話することができました。いろいろな国の方と会話をすることで、日本とは異なる自然や暮らし方などを知ることができ、とても良い経験になりました。会話の全ての意味を理解することや自分の意見を英語で伝えることは難しかったですが、少しの英単語やジェスチャーなどでも理解してもらえることが多かったので、英語を話すときは積極的に伝えようとすることが重要であると感じました。

市役所はラハティの駅から比較近い場所にあり、建物はとても大きく中も広く開放的な場所でした。 ラハティの中で古い建物であり、また、元々屋外の中庭を市民が集いやすいように、昨年リノベーションして、現在のホールになりました。実際に、ミーティング等にも使用されている建物です。講義は市役所の中の広いホールで聞きました。事前に学習していた内容だけでなく初めて聞くことも多くとても勉強になりました。ラハティでは、何かの政策を実現しようとする際に、市民が積極的に参加し、皆で意見を出し合いながらよりよい政策を実現しようとしている事を知りました。日本より、市民参加が積極的で一人一人が自分たちの住む町をしっかり考えているように感じました。また、そのような意識があるからこそ、ヨーロピアングリーンキャピタルの受賞など様々なことの実現に繋がったように思いました。英語の講義のため、日本語のように聞き取って理解することに苦戦しました。日本では、受け身の講義が多いように感じますが、留学生の方が積極的に質問していたのを見て、こういった所も日本との違いのように感じました。英語での講義を聴いて理解することは難しいですが明日以降の講義も積極的に頑張ろうと思います。

夜の歓迎会ディナーでは、日本の学生と現地の学生さん達と一緒になって、講義内では話せなかった学生さんともお話が出来ました。日本の歌やフィンランドの歌をそれぞれ紹介し合ったり、日本のお土産を渡したりして、とても盛り上がった楽しい夜になりました。

【執筆者】

奥田草太(政策学部2年生)

黒田茉衣子(政策学部2年生)

橋本知佳(政策学部2年生)