阿部 泰郎 教授 最終講義の開催について【文学部】【文学研究科】

今年度をもちまして、文学部仏教学科 阿部 泰郎 教授が御定年退職されます。

ご退職を記念しまして、下記の日時において、阿部教授の最終講義を実施しますので、是非ご聴講ください。

<詳細>

日 時:2024(令和6)年1月18日(木)16時55分~18時25分

議 題:「宗教文化遺産テクスト学の可能性~間宗教テクストの領域とその展開」

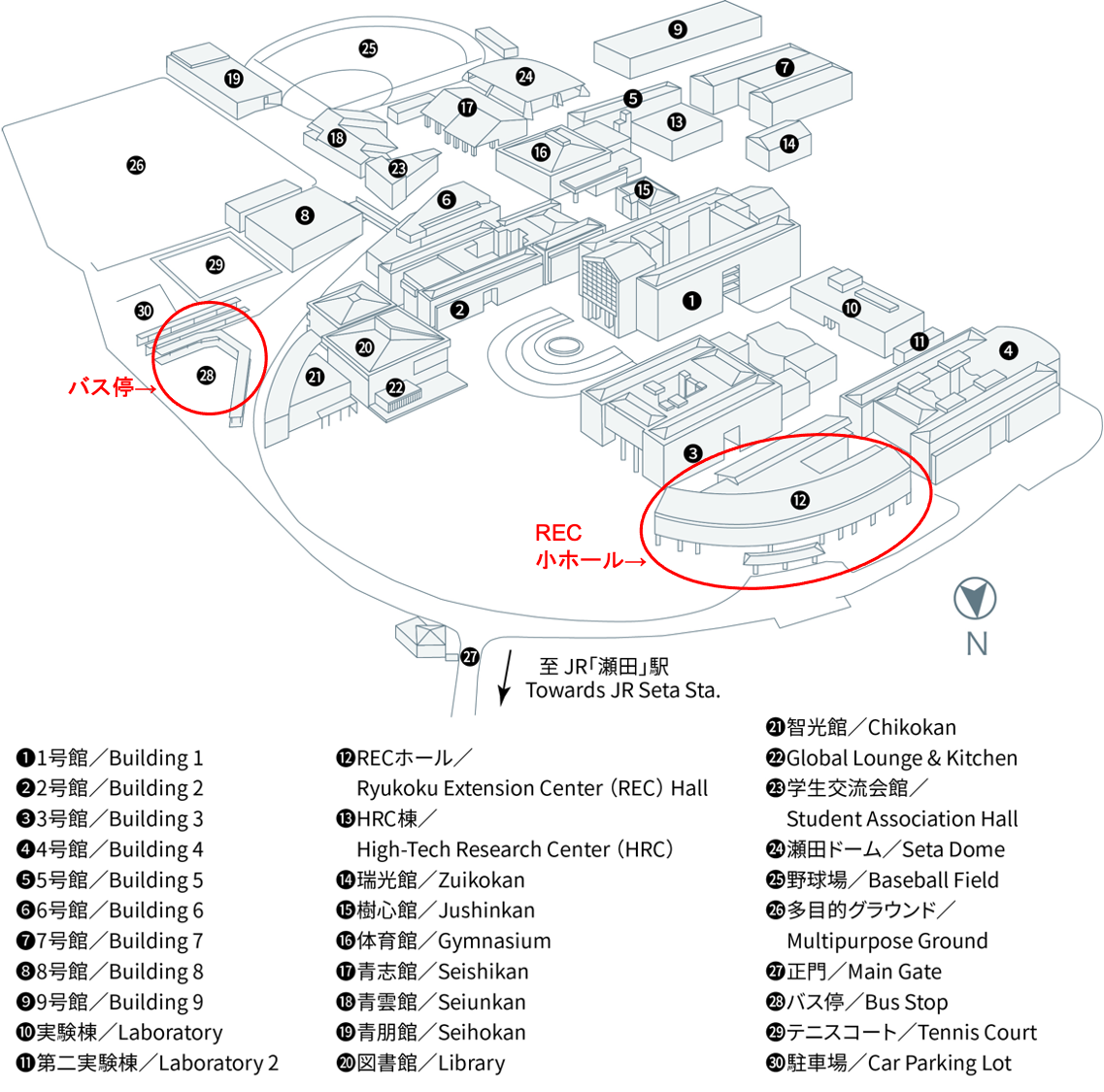

場 所:龍谷大学大宮学舎 本館講堂

申 込:下記URLより1月15日(月)17時までにお申し込みください。

https://docs.google.com/forms/d/1risHHF__bxeAosS30l-quUHprWKsTcq49GRF0ZleOX8/edit

備 考:学生・教員・一般聴講可

主 催:龍谷大学文学部仏教学科

〒600-8268 京都市下京区七条通大宮東入大工町125-1

<問い合わせ先>

Mail : religiousculture2024@gmail.com

<阿部泰郎教授退職記念最終講義チラシ>

阿部 泰郎 教授