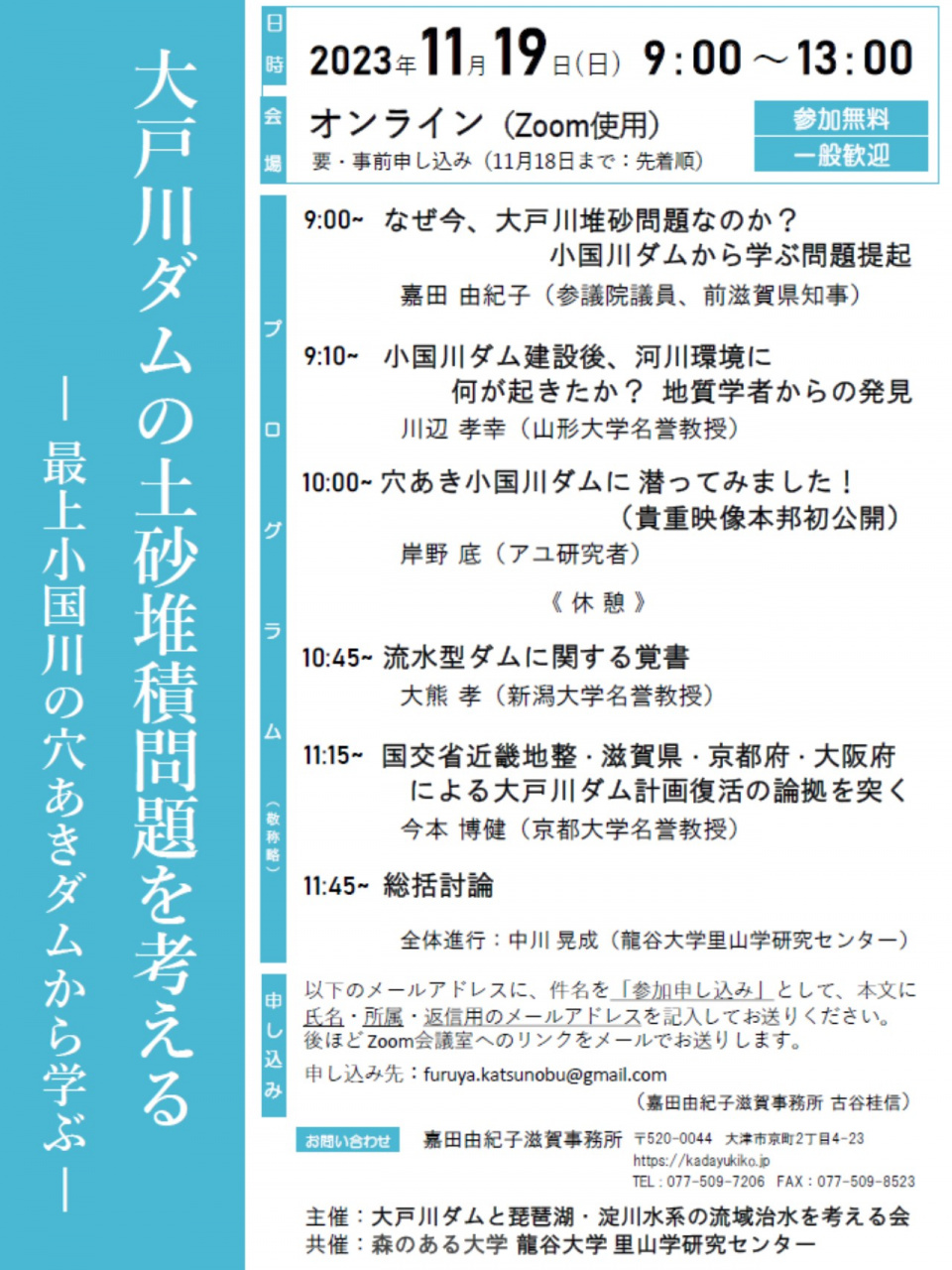

学生レポ:留学生の天橋立バスツアー【R-Globe】

10月29日(日)に留学生寮に入居している、留学生59名、レジデント・サポーター学生4名で天橋立バスツアーに参加しました。

東武トップツアーズ株式会社のはからいで、留学生向けに実施していただきました。

以下、レジデント・サポーター学生からのレポートを紹介します。

当日は少し雨が降っていましたが、目的地に近づくにつれ、雲は退散し、快晴になりました。途中、道の駅の小休憩で、留学生は地元の特産品を手に取り、日本の軽食を味わいながら、その場の雰囲気を満喫していました。

天橋立に着き、フリータイムを利用して天橋立の景観を楽しんだ後、傘松公園でリフトに乗りました。頂上に着いた時には午後5時頃になっており、景色が夕焼けへと移り変わり、最終的には夜景まで楽しむことが出来ました。どの時間帯の景色も美しく、参加した留学生は皆、その一瞬一瞬を嬉しそうに写真を撮っていました。また、頂上にある小さな売店で、みたらし団子や豚汁といった日本の味に初めて触れ、感動している留学生もいました。その後は無形文化遺産のお祭りを見ました。獅子舞に興味津々な留学生や、お祭りの道具を持たせていただいている留学生も居て、参加者全員が楽しんでいる様子でした。その後完全に日が沈むと、非常に綺麗な月を見る事も出来ました。

その後リフトで下山し、船に乗りました乗船する際に月見弁当とお茶を振舞われ、留学生たちは日本の伝統的な食文化に触れながら、美味しい食事を楽しむことができました。留学生はお弁当の中身に興味津々で「このおかずはどんな具材で作られているの?」などの質問をしながら、新たな味覚の発見に興奮していました。食後はデッキに出て花火を楽しみました。華やかな花火が打ち上げられる度に歓声が上がりました。

帰りのバスでは、一日の疲れが出たのか、多くの留学生が眠りについていました。天橋立バスツアーを参加した留学生全員が楽しめたようで、帰宅後に「楽しかった」「本当に行けてよかった」などの感想を話してくれました。彼らにとって、また私にとっても、忘れがたい一日となりました。