講演会「先輩に聞く 法科大学院・裁判所事務官・司法試験合格への道」を9月16日に開催

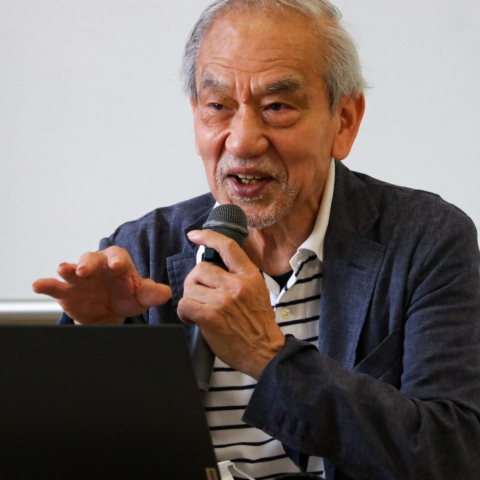

2023年9月16日(土)14時から、和顔館B102教室にて、2022年(度)司法試験・裁判所書記官試験に合格された卒業生・香川雄祐さんをお招きし、講演会を開催しました。1~3回生、幅広い学年の学生が参加しました。

香川さんは、本学法学部卒業後、法科大学院に進学され、修了後は裁判所事務官として働きながら、司法試験・裁判所書記官試験共に合格されました。

まずは大学時代を振り返り、法職課程や図書館の活用や、同じ進路の勉強仲間でゼミをつくることを勧めていらっしゃいました。また、ご自身の経験をもとに、一般的な勉強方法や分野ごとの勉強方法について、また裁判所事務官試験・法科大学院入試・司法試験についての説明と、どのような対策が必要かについてお話しいただきました。

最後は、「小さな成功体験を積み重ねた自信は決心を可能にします。夢に向かって挑戦してください」との応援メッセージで締めくくられました。

講演終了後は懇談の場を設け、学生たちは熱心に質問をしていました。