【社会福祉学科】ハマス―イスラエルの紛争についての授業を実施

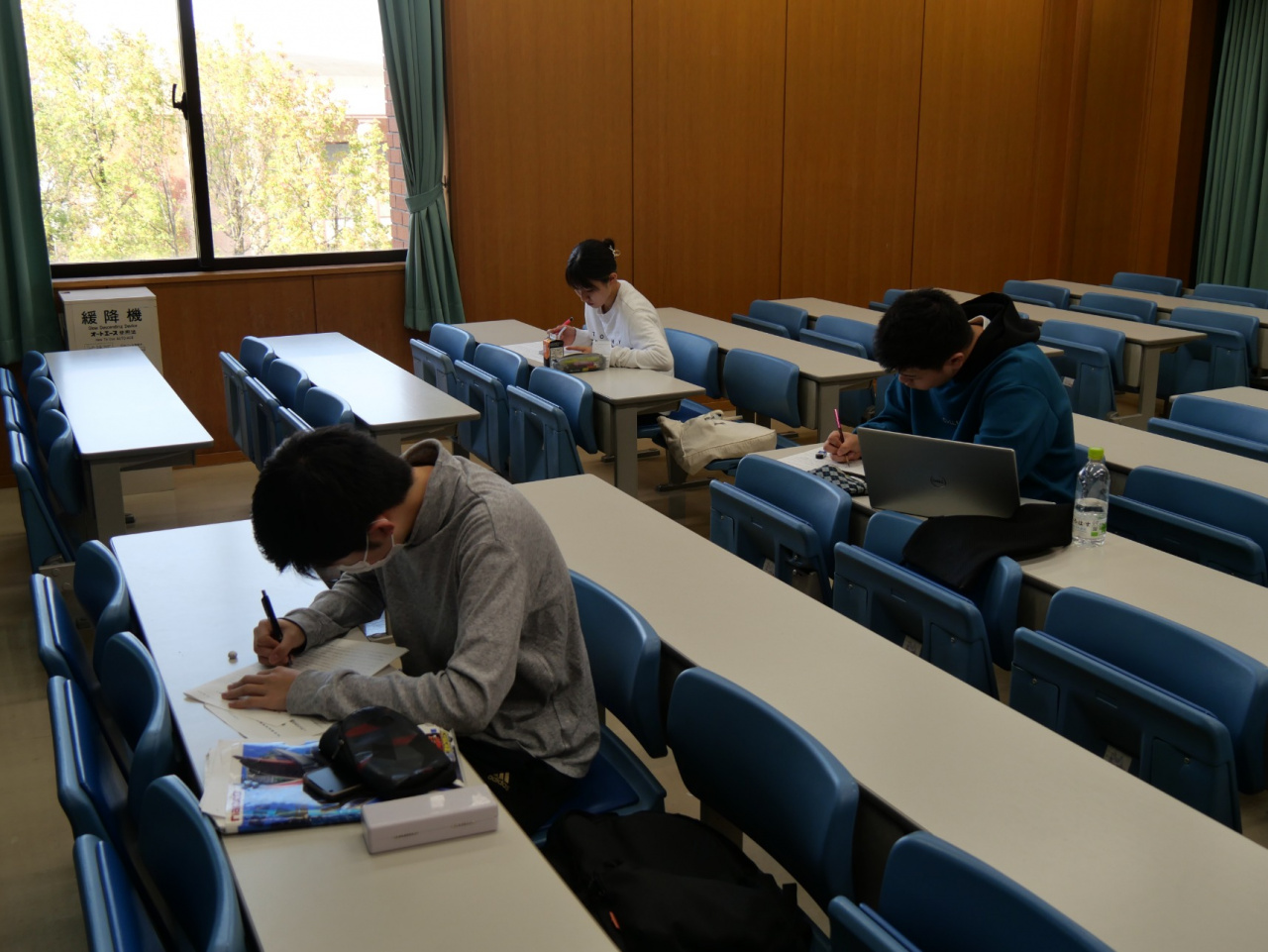

ハマス―イスラエルの紛争が世界的な関心事となっていることを受け、国際福祉実習の事前事後指導を行う「社会福祉実習指導」のクラスでは、当初の予定を変更してこの紛争についての授業を2023年10月19日に実施しました。

国際福祉において、紛争・戦争、平和の問題は非常に重要なものであるため、この紛争の現状やこれまでの歴史を学ぶとともに、どうすればこの紛争を止められるのか、どうすれば平和な世界を構築することができるのかについて受講生一人一人が考え、その考えを基にディスカッションしました。

怨み、憎しみではなく愛による平和的解決、自省利他の行動哲学、国際法に基づく解決、対話・交流による相互理解、人間の安全保障の推進、知ること、発信することなどが重要であると学ぶことができました。

《ハマス―イスラエルの紛争に対する声明》

https://www.ryukoku.ac.jp/nc/news/entry-13590.html