政策実践・探究演習(海外)韓国PBL ソウルにて海外研修中(1)【政策学部】

政策学部では、アジアプログラムの1つとして、2023年度・2024年度に韓国でのプログラムを実施しています。2023年度は「若者政策の日韓比較」というテーマで、15名(2~4回生)の受講生が4~7月に事前研修をおこない、9月7日~13日にソウルで研修中です。

滞在中のレポートをお伝えしていきます。

9月8日(金)午前:宿舎でプレゼン準備、午後:韓国中央大学で研究発表と学生交流

中央大学の広大なキャンパスを訪問し、学食で昼食をとりました。13時からLee教授の講演「韓国青年世代内の不平等」をお聴きし、続いて中央大学学生から関連する研究報告が3つ、最後に龍谷大学から事前学習で学んだ日本の青年政策の現状と課題に関する報告を行いました。

尚、中央大学からの講演・報告はコリア語で行われ、日本語への逐次通訳をお願いしています。受講生の中には韓国からの留学生1名がおり、本学の報告の翻訳・通訳なども担当しています。

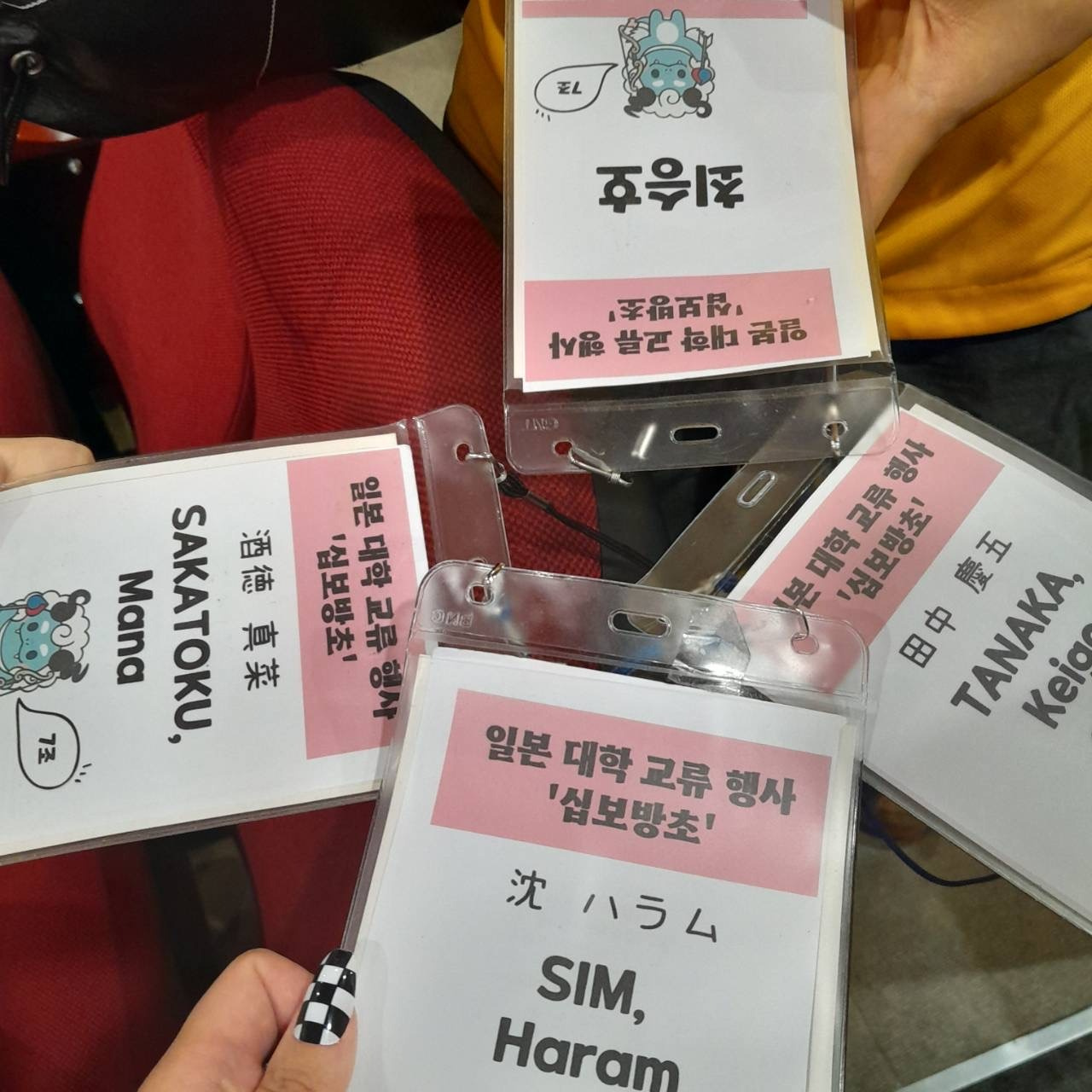

研究報告終了後は、中央大学福祉学部の学生会が企画してくださった交流会で、グループに分かれて自己紹介をし、韓国と日本の文化に関するクイズ、日本のアニメクイズなどで楽しみました。いろいろと企画いただいた中央大学の皆様、本当にありがとうございました。

以下、受講生のコメントです。

本日は、中央大学に行き、大学の食堂で昼食を取ってから中央大学の学生の皆さんと交流をしてきました。学食は、the韓国料理という感じでとても美味しかったです!!

韓国と日本における若者問題についてプレゼンテーションを行い、日本だけでなく、韓国の現状を理解し、新たに知見を深めることができました。言語の違いからか、なかなか相手側のプレゼンテーションに対して積極的に質問を投げかけたりすることは難しかったですが、学生同士での交流では、お互いが積極的に英語や韓国語を使ってコミュニケーションを取ろうとしていたのがとても良かったと思いました。

(政策学部2回生 田中慶五)

発表をするために、韓国に行く前から準備をしてきて、不安なこともたくさんありましたが、乗り越えることができました。自分が準備やスピーチで上手くいかなくて同じメンバーの人たちにたくさんの迷惑をかけてしまったので申し訳ない気持ちでいっぱいなので、これからの活動で挽回していきたいなと思います。そのあとは中央大学の学生さん方と混ざったグループで日韓それぞれの文化やアニメのクイズ大会を行いました。同じグループに龍谷大学の留学生の沈 ハラムさんがいらっしゃって、助けてもらいながら中央大学の学生の方々と友達になることができました。本当に楽しい思い出になりました。

終わった後は友達みんなで明洞の近くでお肉を食べました。中央大学の学生さんにお勧めしていただいた「뚱보식당」という名前のお店です。店員の方も優しく、お肉も本当においしかったので、韓国PBLを取ろうと考えている人でもし韓国に行くことになったらぜひ行ってみてください!

(政策学部2回生 酒徳真菜)

中央大学の社会福祉学部との交流会があったので、中央大学に行ってきました。私は韓国の大学に訪れたことがなかったので、韓国の大学の雰囲気がどんなものか気になっていましたが、中央大学はとても広くて素晴らしい場所でした。そして、社会福祉学部の学生たちとの交流を通じて、楽しいひとときを過ごすことができました。

(政策学部2回生 沈ハラム 韓国からの留学生)