現代的課題と建学の精神プログラム:『何のためのジェンダー平等?』<学内教職員限定>

本学教職員・スタッフ(付属校を含む)限定のプログラムです。

ここにメッセージを入れることができます。

ポリス&カレッジ in KYOTO 2022にて法学部浜井ゼミ(3回生)が特別賞を受賞【法学部】

2018年度から開始し今年度で5回目の開催となる、「ポリス&カレッジ in ...

3/3 モンゴル国立法律研究所及びウズベキスタン共和国法執行アカデミーからの研究員に対してセンター長が刑事司法統計に関する講義を実施

3月3日 法務省(法務総合研究所)が企画した「令和4年度刑事司法に関する...

公開講演会:世界に平和の鐘を響かせよう!〜和貴無忤、ニューヨーク坊主30年の取り組み〜(中垣顕實さん)

公開講演会<いのちと平和を考えるシリーズ> 世界に平和の鐘を響かせよ...

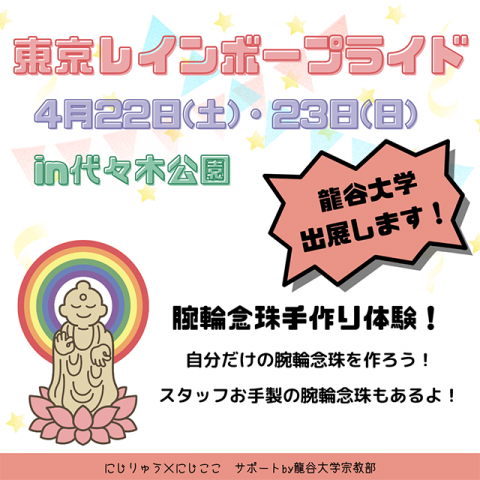

2023.4.12更新 LGBTQをはじめとする性的マイノリティが、差別や偏見にさ...

Q.花まつりとは? 花まつりとは仏教の開祖であるお釈迦さまのお誕生日...

本学教職員・スタッフ(付属校を含む)限定のプログラムです。

「止めようかと思ってる。」

「禁煙しようとしたけど、失敗した。」

という人だけでなく、

「いつでも止められる。」

と思っている人も、心配に思うこと。

「吸いたい気持ちが何度も訪れてイライラが積もり、たばこをやめたほうが逆にストレスが溜まって身体に悪いんじゃないか?」という離脱症状。

以前にも紹介したように(【ノータバコ07】ストレス解消?それは気のせいです。)、

喫煙習慣には「ニコチンが欲しい」という強力なストレスが組み込まれています。

他にも、火元の不安や他人の目、喫煙行為自体に対する不安など色々なストレスを抱えています。

これらのストレスは、たばこをやめることでなくなるストレスです。

かぜを引いたときに熱が出ます。

この熱は身体がウイルスと戦っているときに出る症状です。

よくなるために必要な経過なのです。

これと同じように、

禁煙したときに吸いたい気持ちがでるのは、

イライラとストレスを感じ、

精神が苛まれるのは、

「たばこを吸わないことが普通」になるための症状で、

よくなっていくための経過なのです。

禁煙に対する不安のひとつ、この離脱症状は、喫煙習慣から脱して健康に過ごしていくための一過程です。

「いざ、禁煙!」というときは、

健康になっている…と実感できる機会と思って前向きに捉えてください。

→禁煙サポート

→【ノータバコ15】失敗しても損はない!【禁煙02】

参考・出典:厚生労働省e-ヘルスネット 「禁煙はしたいけれど、まだ踏み切ることのできないあなたへ《関心期編》」

執筆 谷口 千枝

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/tobacco/t-06-001.html

建学の精神に根ざし、誰一人として取り残さない、誰一人として取り残されないキャンパスをめざして、ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョンの観点から、私たちがどのように関わっていくのかを考えるオンラインのプログラムです。多くのみなさまにご参加いただきますようご案内いたします。(後日、アーカイブも公開する予定です)

-------------------------------------------------------------

第14回 現代的課題と建学の精神プログラム

-------------------------------------------------------------

テーマ『トランスジェンダー学生にとっての壁』

講師 高井ゆと里 さん

群馬大学情報学部准教授

共著『トランスジェンダー入門』

訳著『『トランスジェンダー問題 議論は正義のために』

日時 2023年10月23日(月)15:15~16:15

対象 本学教職員・スタッフ(付属校含む)・学生、一般【公開】

場所 オンライン(ZOOM予定)

申込 https://forms.gle/m3hJkudy2ARb2e4m7

締切 10月19日(木)

主催 龍谷大学宗教部

------

その他の回のご案内

■第13回 何のためのジェンダー平等?

講師 渡辺めぐみ さん 社会学部教授

日時 2023年10月2日(月)13:30~14:30

対象 本学教職員・スタッフ(付属校含む)【限定】

■第15回 いま求められる薬物乱用防止教育とは?

講師 松本俊彦さん 国立精神・神経医療研究センター薬物依存研究部長

日時 2023年11月17日(金)11:00~12:00

対象 本学教職員・スタッフ(付属校含む)・学生、一般【公開】

------

◆過去の開催

2020年11月2日 トランスジェンダーの通称名について考える(西田 彩さん)

2020年11月20日 緊急企画、自死・自殺について考える(黒川雅代子さん、野呂靖さん、嵩満也さん)

2020年12月4日 薬物依存を考える、「ダメ絶対」から「コネクション」への転換 ( 加藤武士さん)

2021年6月4日 なぜ人はカルトに惹かれるのか 脱会支援の現場から ( 瓜生 崇さん)

2021年6月22日 ムスリムの暮らし、ムスリムとの暮らし~おもてなしから共生へ(椿原敦子さん)

2021年10月1日 これからのジェンダーについて考えよう~龍谷大学の場合~(猪瀬優里さん)

2021年11月18日 多文化共生と仏教~海外開教区の事例から学ぶ~(エリック松本さん)

2022年6月17日 結婚の自由をすべての人に~同性婚と同性パートナーシップ制度を知る~(橋本竜二さん、坂田麻智さん、テレサ・スティーガーさん)

2022年7月4日 『龍谷大学戦没者名簿』と戦争・平和文献コレクション(高橋三郎さん)

2022年10月4日 部下・上司 職場のステキなカンケイづくり(水口政人さん)

2022年10月24日 誰もが自分らしいキャリアを描ける大学のために~LGBTQからダイバーシティ、エクイティ&インクルージョンを考える~(中島 潤さん)

2023年2月3日 宗教三世 心の穴を埋める旅 ~生き延びるための依存症でした~(三森みささん)

関西六大学野球連盟秋季リーグ戦における本学と京都産業大学との伝統の一戦「龍産戦」が下記の日程で行われます。

「龍産戦」はこれまで両者譲らずの試合展開はもとより、応援合戦でも熱い戦いが繰り広げられてきました。

是非、球場に足をお運びいただき、応援3団体・硬式野球部との応援を通して応援の楽しさを感じていただけましたら幸いです。

多数のご来場をお待ちしています。

■日時

第1戦 2023年9月16日(土)15:00~

第2戦 2023年9月17日(日)15:00~

※前の試合の進度により開始時間が後倒しとなる可能性があります。

■場所

わかさスタジアム京都(阪急「西京極」駅より徒歩約10分)

■入場料

学生・教職員無料(球場前の硬式野球部ブースでお申し出ください)

※来場の皆様にはオリジナルうちわを進呈(お1人様1枚のみ、なくなり次第終了)

■無料送迎バス(本学学生・教職員限定)

両日とも学生・教職員限定の無料送迎バス(深草学舎ー球場間往復)を運行します。

9月14日(木)までに以下のフォームよりお申し込みください。

https://forms.gle/qwJhinL58vd75RpK9

※出発時間等の詳細は上記フォームよりご確認ください。

■応援の様子

https://drive.google.com/file/d/1DWeBynFNO_MWSShgotnEqk1SGRL3Pmph/view?usp=share_link

※2023春季リーグ戦デモ応援イベント(深草キャンパスにて開催)より、龍谷オリジナル→チャンステーマ→ヒットマーチ抜粋

■その他

課外活動情報アプリでも様々なサークルの情報を発信しています。

是非ダウンロードください。

https://yappli.plus/ryusupo-app_portal

本学の滋賀県提携講座(対面・オンライン併用)のご案内です。

龍谷大学と滋賀県は、2015年10月に包括連携協定を締結しています。

本協定に基づき、滋賀県が定めた「びわ湖の日(※)」関連事業の一環として、

『「びわ湖の日 滋賀県提携講座」~琵琶湖と私たちの暮らし~』を開催します。

(※「びわ湖の日」とは…滋賀県が、滋賀県環境基本条例の中で、7月1日を

「びわ湖の日」と定めています)

本講座は、3回の連続講座(1回ごとの申込可)ですが、

この度第2回目の申込みを開始いたしました。

今回は、「琵琶湖と私たちの暮らし」をテーマに、

大阪梅田キャンパスでの対面とオンラインのハイブリッドで開催いたします。

この機会に、琵琶湖の水利用や産業、生態系を支える生物多様性など、

琵琶湖の多様な価値を見つめ直し、琵琶湖と私たちの暮らしとの

関係性を共に考えてみませんか。

■開催概要■

第2回:2023年9月30日(土)11:00~12:00

講師:吉田竜司(龍谷大学社会学部教授)

テーマ:「滋賀の祭りと琵琶湖ー祭礼行事からみた琵琶湖のすがたの変遷ー」

中世、近世、現代それぞれの時期における祭りと琵琶湖の関わり、

機能の変遷について、事例を交えて紹介します。

場所:龍谷大学大阪梅田キャンパス

定員:30名(対面)+100名(オンライン)<先着順>

みなさまの、ご参加をお待ちしています。

※申込方法等の詳細については、添付資料をご確認ください。