2021年度矯正・保護課程 施設参観(夏季)の募集について

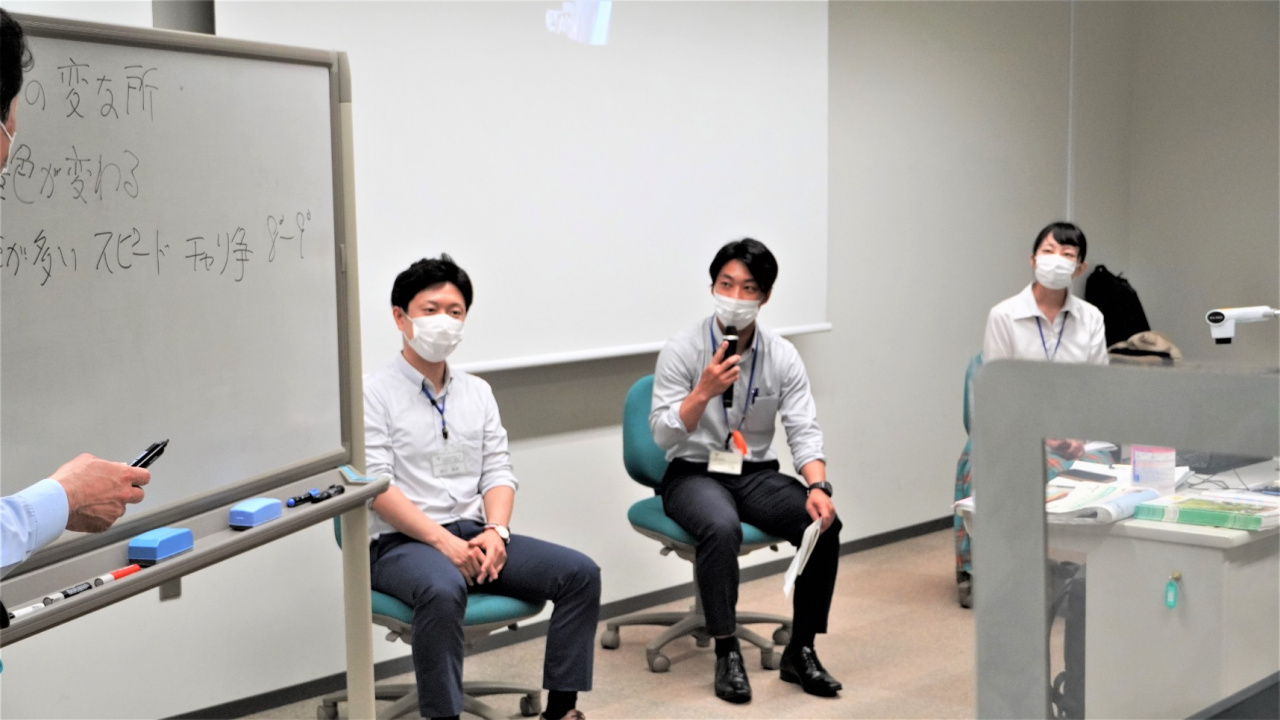

現在、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、夏季の施設参観を実施することが困難な状況です。そこで、今年度は、その代替として以下のとおり学内に現職の矯正・保護職員をお招きし、各施設の概況と施設の紹介などをしていただくことになりました。参加希望の方は、添付の実施要項を熟読のうえ、お申込みください。

■申込期間:2021年6月28日(月)~7月14日(水)

※土・日は申込の受付は行いません。

■受付時間:9:00~17:00 ※火曜日は10:45~17:00

■実施日時:①8月5日(木)13:30~16:05(説明内容:刑務所、更生保護施設)

<集合時間:13:15【厳守】>

②8月6日(金)13:30~16:05(説明内容:少年鑑別所、少年院)

<集合時間:13:15【厳守】>

■募集定員:100名(上記①②の各日程とも)

■実施場所:深草学舎22号館101教室

■参加資格 :矯正・保護課程受講者(過去の受講者を含む)に限ります。

■参加申込 :参加希望日程を上記から選択し、証明書自動発行機の【矯正・保護課程】タブから施設参観申込書を出力し、各学舎の申込窓口へ提出してください。

■申込窓口:深草学舎:法学部教務課

大宮学舎:文学部教務課〈大宮〉

瀬田学舎:社会学部教務課

■参加費:無料

■定員:上記のとおり定員が設けられています。先着順にて受け付けます。(※申込期間内でも定員になり次第締切りますので、お早めにお申し込みださい。)

■課程修了要件における取扱い:上記実施日程を1日全て受講し、かつ指定の課題レポートを提出した受講生は、課程修了要件で定める施設参観1日に参加したものとみなします。

■推奨事項:各施設の特長を理解するため両日参加することを推奨します。

<本件に関する問い合わせ先>

矯正・保護総合センター事務部(深草学舎至心館1階) TEL:075-645-2040