龍谷大学政策学部学生による、SDGs推進企画 環境保全型農業の普及をめざし学生と地域が共同開発した「ゲンゴロウ郷の米」2020年度新米の販売始まる <京都府京丹後市大宮町 京丹後森本アグリ株式会社>

【本件のポイント】

・コロナ禍で地域と直接交流できない政策学部生が、これまでの共同開発の成果発信と地域連携型教育(CBL)のロールモデルの認知度向上のため、「ゲンゴロウ郷(さと)の米(こめ)※1」の学内受注販売、一般販売を実施。

・一般消費者向けには、地域の農業法人「京丹後森本アグリ株式会社」がネット販売。

・生物多様性の保全×農業の活性化(環境保全型農業)に寄与する地域連携型教育(Community Based Learning 以下、CBL)として、京丹後三重・森本プロジェクト※2の活動を2015年度から実施。

【本件の概要】

龍谷大学政策学部の学生は、京丹後市大宮町三重・森本地区の生産者とともに丹後コシヒカリ特別栽培米「ゲンゴロウ郷の米」の開発をすすめてきました。今般、「ゲンゴロウ郷の米」が地域の農業法人「京丹後森本アグリ株式会社」より一般消費者向けにネット販売されました。

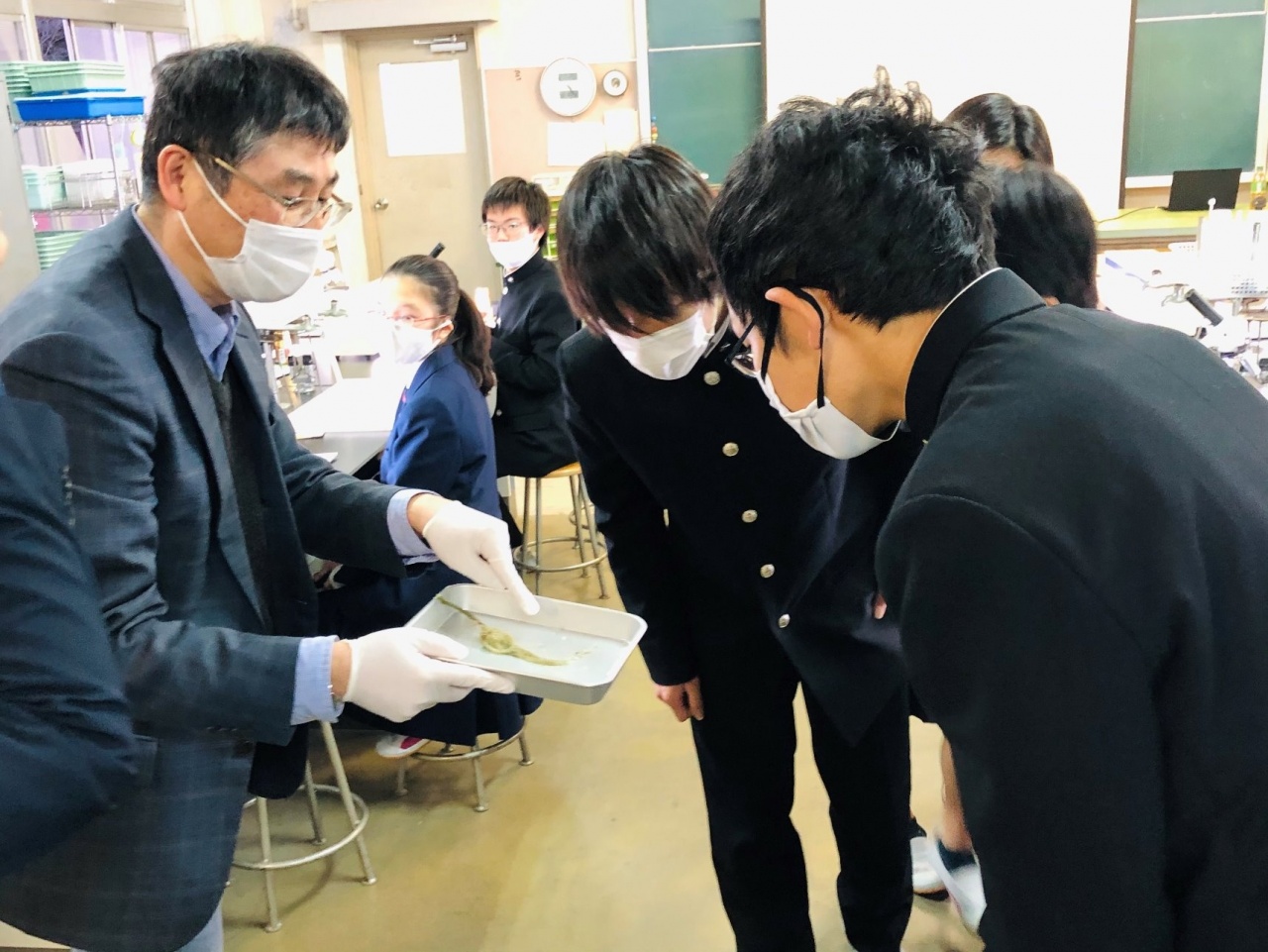

本取組みの契機は、龍谷大学政策学部の学生が授業として取り組む環境保全型農業の普及をめざす「ゲンゴロウ郷の米」プロジェクト(政策学部専門科目「政策実践・探究演習(国内)」)の活動の中で、絶滅危惧種のクロゲンゴロウ、マルガタゲンゴロウを2016年に当地の水田で確認したことに始まっています。

今年6月、コロナ禍の自粛期間中に本学が実施した学生の食支援に対し、当該地域から学生向け食支援の一環として「ゲンゴロウ郷の米」とジャガイモ・タマネギ(学生も関わった有機栽培)が寄付されました。今年度は、コロナ禍のためオンラインでの講義が続き、学生たちは9月に初めて地域の訪問が実現しました。学生たちは、今できることとして「ゲンゴロウ郷の米」の認知度向上に力を注ぐこととし、身近な教職員に地域連携型教育の成果を広く周知するため、大学内で受注販売を始めており、今回の一般販売を迎えています。

1.商品の紹介

商品名: 特別栽培米・丹後コシヒカリ 「ゲンゴロウ郷(さと)の米(こめ)」

価 格: 2㎏・1,000円(税抜)、5㎏・2,500円(税抜)

※別途、送料がかかります。

期 間: 2020年11月から販売開始、売り切れ次第終了

販売元: 京丹後森本アグリ株式会社

〒629-2521 京都府京丹後市大宮町森本4200-1

Tel.0772-64-4537 Fax.0772-64-4702

e-mail: info@kyotangomorimotoaguri.com

URL https://kyotangomorimotoaguri.com/kome/gengoro/

特長・受賞歴:

・炊きあがりはふっくら・つやつやで自然な甘みのあるコシヒカリ

・生物多様性保全を意識した栽培方法にこだわり、減農薬で育てた安心安全なお米

H30 丹後産コシヒカリ良食味米共励会 審査委員長賞(食味審査の部)

H29 近畿地域未来につながる持続可能な農業推進コンクール近畿農政局長賞(有機農業・環境保全型農業部門)

H28 京都府農地・水・環境保全向上対策協議会優良組織表彰(環境保全型農業部門)京都府知事賞 受賞

2.用語説明

※1 「ゲンゴロウ郷の米」

丹後コシヒカリの特別栽培米。これまでの活動の中で、2016年に絶滅危惧種のクロゲンゴロウ、マルガタゲンゴロウを当地の水田で確認したことが取組契機となり、商品名の由来になりました。商品コンセプトは「みんなここで生きている」で、人間だけでなく生き物との共生を大切にする姿勢、生物多様性保全、環境保全型農業の象徴として開発してきました。

こうした理念の下、当地の地域ブランド創出に向け特に農法にこだわっており、地域では、昨年度の学生からの提案を受け、農薬・肥料の低減(ネオニコチノイド系不使用)、ひよせ※3の設置、生物調査の継続等を規定しました。今年度の政策班の学生たちは、本規定をさらに具体化し、広く普及するための調査研究を行っているところです。

※2 京丹後三重・森本プロジェクト

今年度の受講生23名は、①生物班 ②政策班 ③経済班の3つに分かれて活動しています。本プロジェクト全体の目標は、「ゲンゴロウ郷の米」が売れることにより生産者が増え、環境保全型農業が地域に根付くことです。各班の2020年度の取組目標は以下の通りです。

① 生物班

ゲンゴロウ等の水田生物の調査を地域の農家や子どもたちだけでもできるような資料と生物下敷きを作成し地域に提供。当地域に生息する生き物が農業に与える良い/悪い影響の調査分析。

② 政策班

「ゲンゴロウ郷の米」の農法を確立するため、地域とともに農薬・肥料、ひよせの作成方法(ゲンゴロウ等の水生昆虫が1年中生存できる環境を保持するため、水田の中に土手をつくり、水を溜めておく場所)を検討し、「手引書」としてまとめ地域に提示。

③ 経済班

米の販売ルート拡大のため、今回の学内受注販売を企画。今後の市場開拓のため、パッケージと商品名に関するアンケート調査も実施し、地域に改善案を提示。

※3 ひよせ

イネの種をまいて85日目頃(通常は6月下旬)に水田の水を抜くことで、根が強く張るようにする、根腐れしないようにする、イネの過剰な株分かれを防ぐ、土を固くし刈り取り作業を容易にする等の効果がある(中干し)。この中干しの時期に水田の生物が退避する水田内の水路を「ひよせ」と呼ぶ(地方により呼称は異なる)。希少生物のゲンゴロウ類等がひよせで中干し後も生息できる環境をつくるために設置するが、ひよせの維持・管理にかかる作業は高齢化する農家の負担を増やすため、ひよせが環境保全型農業とつながっている意義を生産者・消費者ともに理解してもらうことが重要である。

3.参考サイト

◎「龍谷大学ニュース」

・学生支援の輪に広がり―三重森本里力再生協議会の皆様よりお米150キロが寄贈【政策学部】2020.6.5

https://www.ryukoku.ac.jp/nc/news/entry-5670.html

・京丹後森本アグリ株式会社、まんぐるわ三重・森本の皆さまから 食品の寄贈いただきました【政策学部】2020.7.22

https://www.ryukoku.ac.jp/nc/news/entry-5880.html

・京丹後三重・森本プロジェクト 現地フィールドワークを実施【政策学部教務課】2020.9.18

https://www.ryukoku.ac.jp/nc/news/entry-6173.html

・京丹後三重・森本プロジェクト 第2回現地フィールドワークで地域の方と交流【政策学部】2020.11.6

https://www.ryukoku.ac.jp/nc/news/entry-6459.html

◎「京都・丹後 来て~なぁ三重と森本」(地域活動のブログ)

・2020/05/26 コロナに負けるな 龍大生にゲンゴロウ米贈る

https://miemorimoto-kyoto.com/blog/1846/

・2020/06/15 コロナに負けるな 龍大生にゲンゴロウ米(追加)

https://miemorimoto-kyoto.com/blog/1876/

・昨年までの連携活動

https://miemorimoto-kyoto.com/blog/category/renkei/

◎「京丹後森本アグリ株式会社」(ゲンゴロウ郷の米販売元)

・龍谷大学政策学部×三重・森本地区 \今年もできました!/ゲンゴロウ郷の米

https://kyotangomorimotoaguri.com/kome/gengoro/

問い合わせ先…

龍谷大学 政策学部 准教授 谷垣 岳人

実践型教育プランナー 榎並 ゆかり Tel 075-645-5603

政策学部教務課 山川 ・石倉 Tel 075-645-2285