第2回授業内ピア・サポーター研修を実施【経済学部】

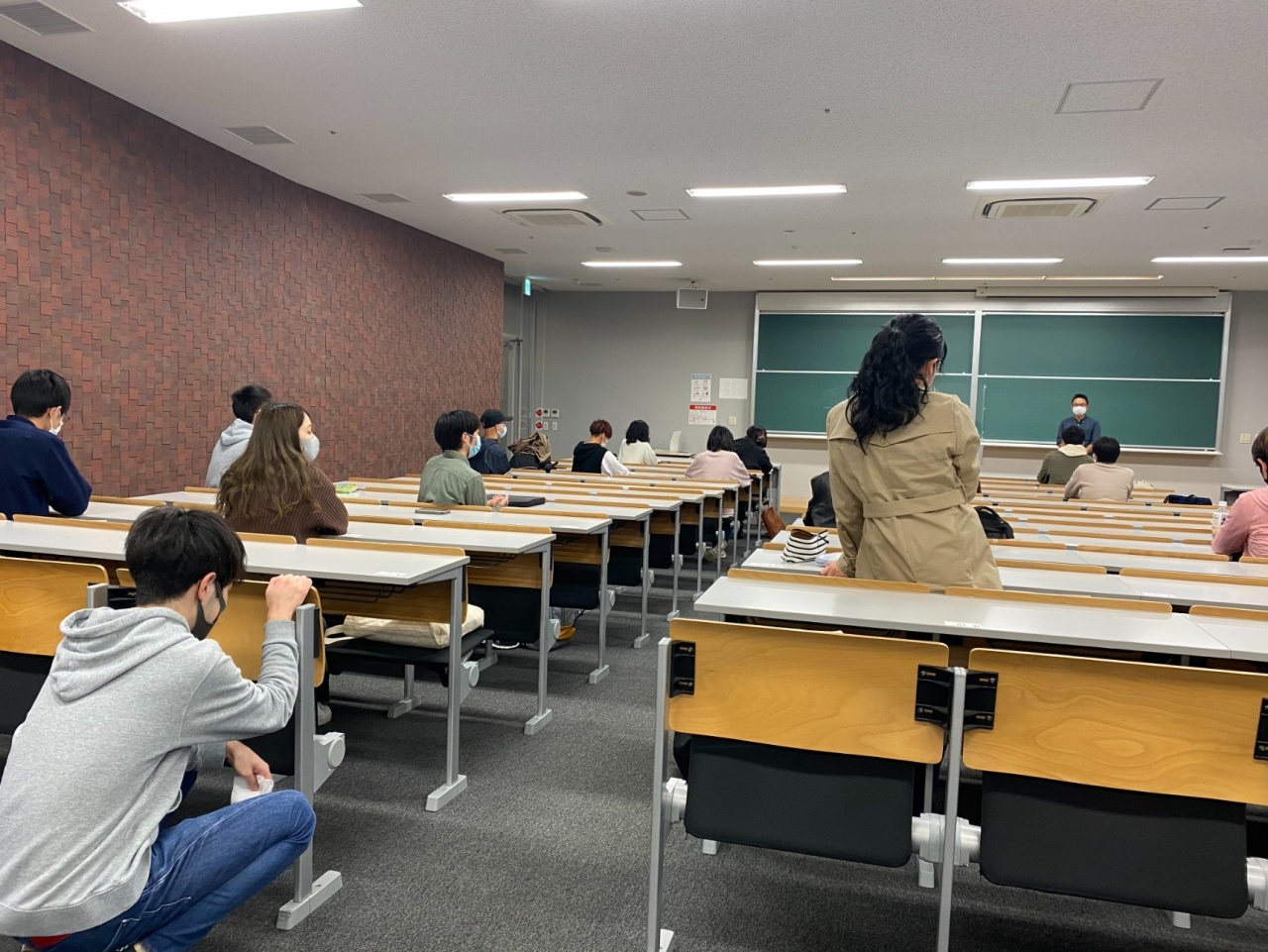

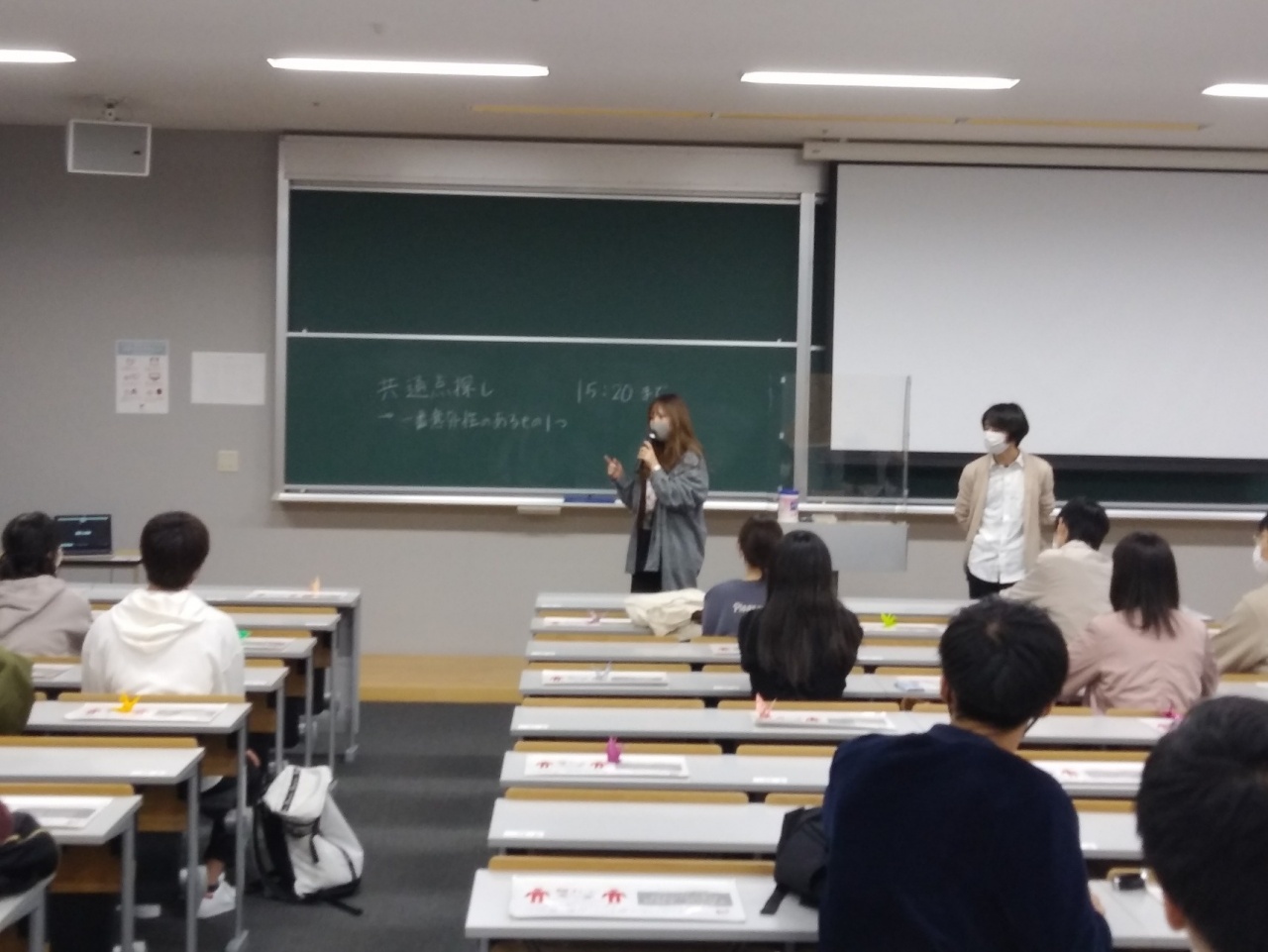

経済学部では、上級生が1年生を入門演習や基礎演習Iなどで支援する「授業内ピア・サポーター(PS)」制度を確立し、定期的に研修を行っています。11月25日(水)4講時に、後期2回目の研修を実施しました。

日時:2020年11月25日(水)15:00~16:30

場所:和顔館B107教室

対象:現役ピア・サポーター、1年生申込者、および興味関心がある人

参加人数:34名(1年生21名、2年生6名、3年生3名、4年生1名、教員3名)

ねらい:初対面での信頼関係の構築方法を知り、実践する

本研修は、業務の質向上とPS自身の成長を目的としており、今回の研修は、「初対面での信頼関係」を統一的なテーマに掲げました。PSの卒業生でもある前田光毅さん(西本秀樹ゼミ出身;自動車関係の会社に勤務)の講演を聴き、質疑を交わすというワークショップ形式となりました。

通常であればアイスブレイクや討論の時間を多く取っていますが、この状況下ではプログラムを簡略化しつつ、入校時の体温測定、常時換気、共有マイクの消毒、小まめな休憩、SD(ソーシャル・ディスタンス)を保った配置など、感染予防対策をさらに徹底しました。なお、全員が当日の座席番号を業務日誌に記録しています。

この研修は企画から運営までを、すべて現役PSが担当しています。対面とオンライン、合計3回の打ち合わせとリハーサルの中で、企画書の作成から出演の依頼、当日の流れの確認などの準備をしてきました。

―――――――――――――――――――

当日のタイムテーブル

15:00 班分け

15:10 初対面で3分間トーク

15:20 「初対面での信頼関係」講演

15:35 別の組み合わせで5分間トーク

15:40 質疑応答、まとめ

(休憩)

16:10 振り返りと交流

―――――――――――――――――――

講演の内容は、待ち合わせ時間を例に取られ、単に約束を守るだけでなく、相手にプラスの驚きを与えるような行動・言動が必要であることが力説されました。また、雑談のテクニック(反射法、天気の話題)も伝授されました。

ワークショップの中では実際に初対面同士のPSが短い雑談を行い、最初と最後の変化を確認しました。講師に対する質問も活発に行われ、先輩・後輩の関係なく、意見が交換されました。ワークショップ後にも任意の交流時間が設けられましたが、ほとんど誰一人中座はなく、静かに、マスク越しの会話が行われました。

業務日誌は全員が提出していますが、1年生から「教わった内容を意識して取り組んでみると意外にも会話を続ける事ができた」、「研修を積み重ね、先輩方のようなPSにいち早くなれるように頑張りたい」といった批評・感想が聞かれました。

経済学部は今後も、学修支援者として様々な取り組みを行っていきます。具体的には、平安高校生への入学前教育や、データサイエンスについて学ぶ特別講義を、PSが時に主体者となり、時に支援者となり、実施されます。また、来年度のPS制度の在り方について考える活動も行っています。

PS上級生からは「実践の中で私たち自身が成長をしていくというPS創設時から続く姿勢を受け継いで、活動を行っていきます。なお、現在もPSは1~2回生の募集を行っています。興味がある方は、お近くのPSや新豊先生までご連絡をいただければと思います。現状のご自身のスキルは気にせず、積極的なご参加をお待ちしています」(3年生代表:檜浦 大河さん)という伝言を承っています。

今後も様々な企画を予定していますので、ご興味のある学生がいましたら、ぜひともご参加ください。

○ウェブによるピア・サポーター研修を実施

○新入生・在学生の不安を軽減する試み

○ 授業内ピア・サポーターと1年生の合同研修を実施