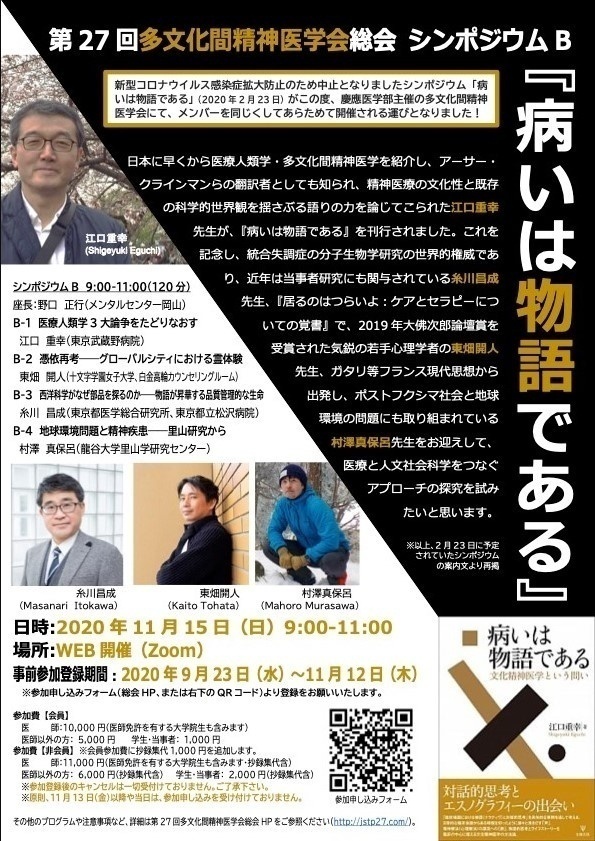

第27回多文化間精神医学会総会のシンポジウムにて、里山学研究センター長が発表【里山学研究センター】

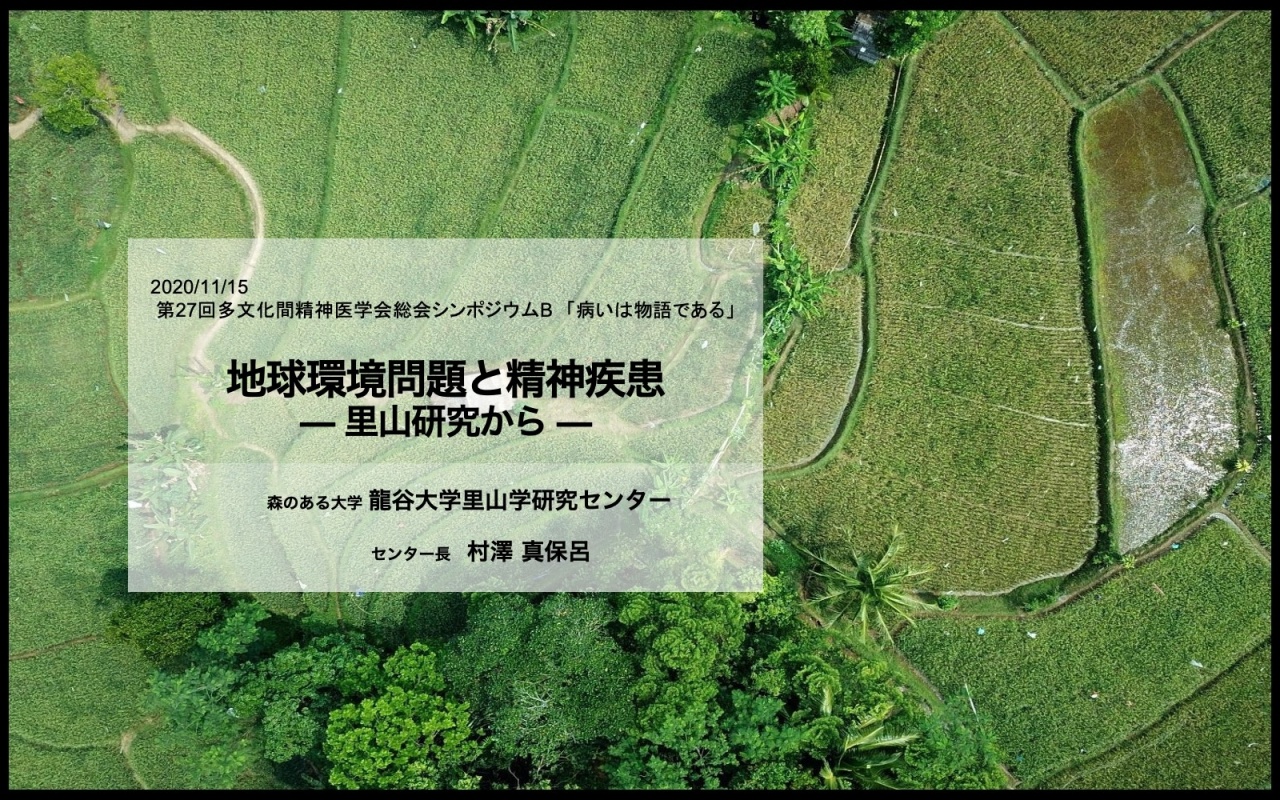

11月15日に慶應義塾大学主催でオンライン開催された第27回多文化間精神医学会総会のシンポジウム(B「病いは物語である」)にて、シンポジストとして本学里山学研究センターの村澤真保呂センター長が「地球環境問題と精神疾患—里山研究から—】という主題で、自然環境領域と精神医学領域の結びつきについて発表しました。

多文化間精神医学は、文化と精神疾患の関連を扱う精神医学で、医療人類学と深いつながりをもって発展した学術領域です。シンポジウムでは、ナラティブセラピーの第一人者であり多文化間精神医学の権威である江口重幸氏(武蔵野病院)の基調報告にくわえ、大佛次郎論壇賞の受賞者として話題の気鋭の若手カウンセラーである東畑開人氏(十文字学園女子大学)、統合失調症の分子生物学研究の世界的権威である糸川昌成氏(東京都医学総合研究所)とともに、「物語(ナラティブ)」をキーワードとして、精神医学と他の学術領域を架橋する主旨でそれぞれ発表をおこないました。

村澤センター長は、里山学研究センターの研究内容を紹介したうえで、近年の環境政策において採用されている「ナラティブ・アプローチ」を取り上げ、文化精神医学の「ナラティブセラピー」とのあいだの歴史的・理論的関係について整理し、持続可能社会に向けて地球環境問題が直面する課題と文化精神医学が直面する課題のあいだの共通性とその関連、学術的意義について論じました。

主催者によればシンポジウムはたいへん好評で、議論の継続を望む声が高かったようなので、新たな主催のもとで早ければ来年度にも実現するべく、現在検討が進められています。