龍谷大学政策学部洲本プロジェクトの活動が環境省主催の「第12回グッドライフアワード」で「環境大臣賞 学校部門」を受賞

【本件のポイント】

- 政策学部洲本プロジェクトの活動が「第12回グッドライフアワード」で「環境大臣賞学校部門」を受賞

- 小水力発電システムを設置、フロートソーラー発電所の売電利益を地域課題解決に活用

- 大学生と地域が連携した継続的な活動や、地域貢献型再生可能エネルギー事業の取り組みが高く評価

【本件の概要】

龍谷大学政策学部洲本プロジェクトの活動が「第12回グッドライフアワード※」で「環境大臣賞 学校部門」を受賞しました。このプロジェクトは市役所や地元企業、地域住民、大学生が連携して行っている活動であり、兵庫県洲本市で2013年から11年間にわたり継続しています。

これまで、千草竹原に小水力発電システム(蓄電量3kWh)を導入、五色町鮎原塔下にある塔下新池に「塔下新池ため池ソーラー発電所」(出力50kW)、中川原町三木田にある三木田大池に「龍谷フロートソーラーパーク洲本」(出力1,500kW)を設置しました。政策学部教員らが設立したPS洲本株式会社がフロートソーラー発電所2ヶ所を運営し、売電利益は地域課題の解決やローカルビジネスの創出にむけた費用として活用されています。具体的には、放置竹林問題の解決や地域の古民家改修、過疎化が進む集落の再生等に活用されてきました。

このような大学と地域が連携した活動が高く評価され、今回の受賞に至りました。持続可能な社会の実現にむけて、今後も洲本市との域学連携を推進していきます。

【取組評価のポイント】

- 既存の水路を活用した小水力発電システムの構築、農業用ため池を活用したフロート

ソーラー発電所とその売電利益による地域再生活動

- 小規模集落における空き家の改修や地域の拠点施設の整備、放置竹林の課題解決に向け

た取り組み

- 農業との共存を図りながら、河川や農業用ため池などの地域資源を発電に活用し、

地域貢献型再生可能エネルギー事業を創出

- 洲本市内のさまざまな場所で大学生ができる活動を積極的に展開

【副学長のコメント】

11年間に渡る龍谷大学と洲本市の取り組みを環境大臣賞という形で評価いただいたことはプログラムに関わってきた一人として大変嬉しく思います。域学連携のプログラムで洲本市に関わった学生の中には、卒業後も通い続け、地域住民の皆さんと交流を深めている方もいます。地域の担い手になる覚悟を決め、移住した卒業生もいます。こういった成果が出たのは、洲本の地域住民の皆さんとの温かく包容力溢れるパートナーシップの賜物だと思います。今後も、この取り組みが、学生の学びや成長につながり、洲本の魅力をより一層高めるものになるよう努力を続けたいと思います。

※グッドライフアワード

環境にやさしい社会の実現を目指し、日本各地で行われている「環境と社会によい暮らし」に関連する活動や取り組みを募集し、紹介・表彰を行っています。これにより、活動の情報交換を支援し、社会の活性化に貢献します。また、持続可能な社会に向けた活動を広く共有することで、ライフスタイルの見直しを促すことを目指しています。(公式サイト:https://www.env.go.jp/policy/kihon_keikaku/goodlifeaward/index.html)

フロートソーラーを設置する学生たち

小水力発電維持活動を行う学生たち

古民家改修を行う学生たち

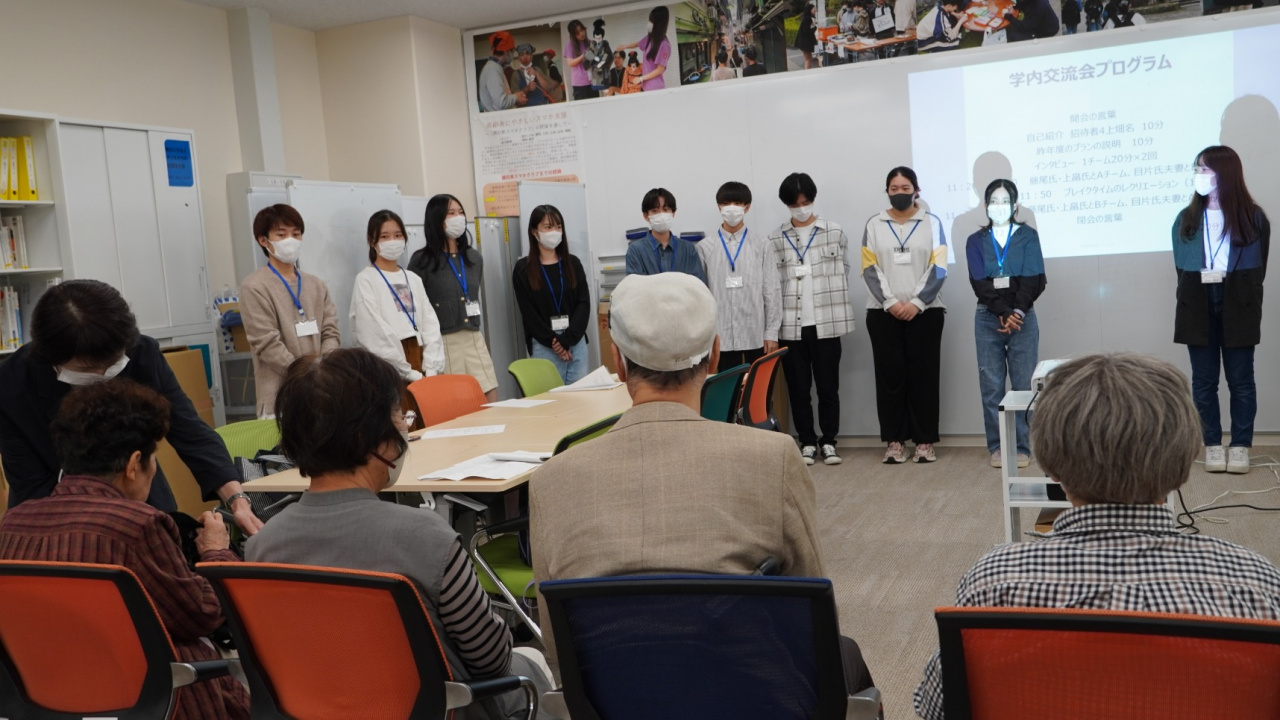

本プロジェクト実施時の集合写真