社会課題解決や人材育成を支援する場として整備される龍谷大学京都駅前新拠点の構築などで連携―龍谷大学・ソフトバンク株式会社・LINEヤフーの3者の包括連携協定を締結―

【本件の概要】

龍谷大学(以下「本学」)は、ソフトバンク株式会社(以下「ソフトバンク」)およびLINEヤフー株式会社(以下「LINEヤフー」)と包括連携協定を2023年12月15日に締結しました。先端技術やスタートアップ支援に関するノウハウなどを活用して、社会課題解決や人材育成を推進する場として本学が整備を進める「龍谷大学京都駅前新拠点(仮称)」の構築や、本学のDX(デジタルトランスフォーメーション)への連携・共創を推進します。なお、協定締結式当日は、新拠点において京都市との連携・共創も企図していることから、来賓として門川大作京都市長にもご同席いただき、協定式を執り行いました。

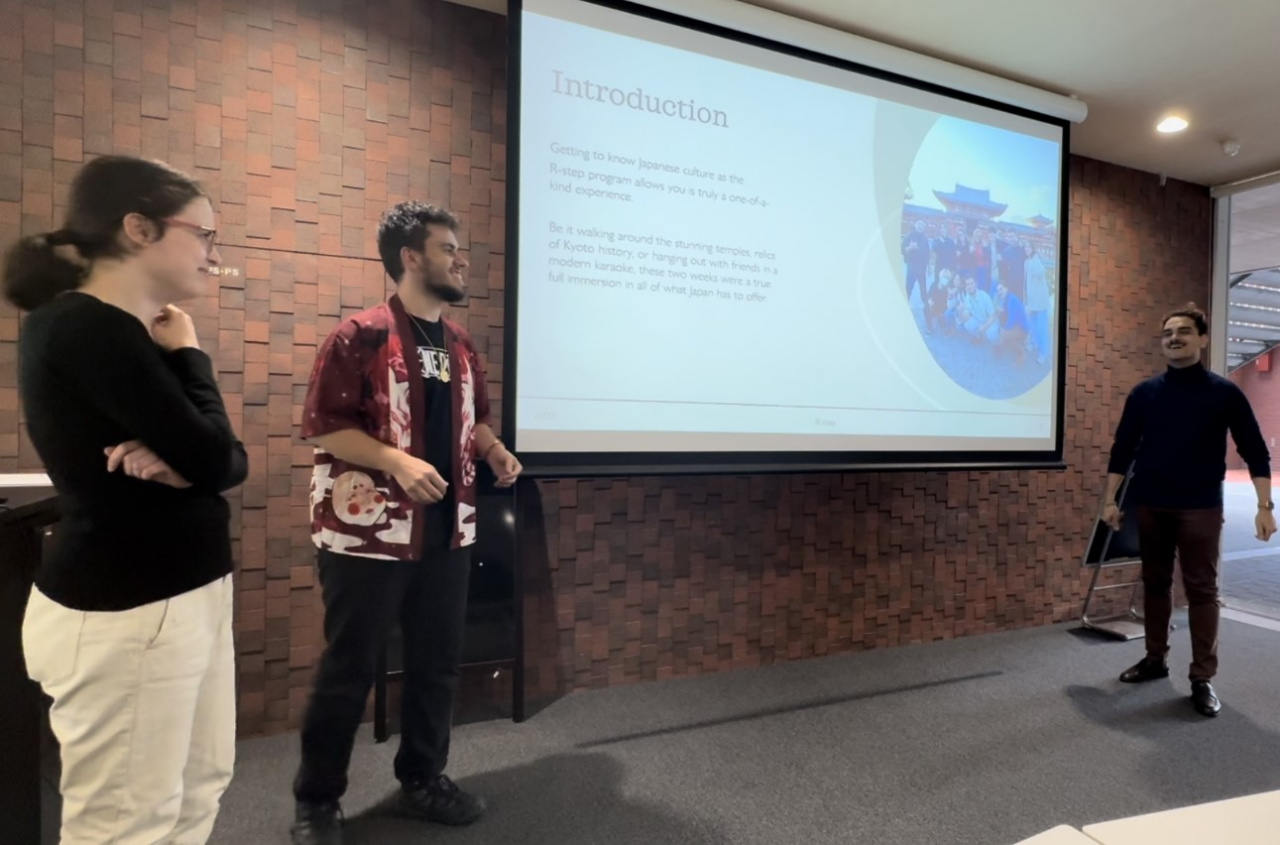

▲本日開催された包括連携協定締結式の様子(龍谷大学 深草キャンパス(京都市伏見区)にて)▲

(左より:LINEヤフー株式会社 上級執⾏役員 マーケティングソリューションカンパニーCEO 池端 由基、 龍谷大学 学長 入澤 崇、ソフトバンク株式会社 取締役会長 宮内 謙、京都市長 門川 大作(来賓))

「龍谷大学京都駅前新拠点(仮称)」では、本学が有する多様な学問領域を交流・融合させ、社会変革や価値創造を牽引する人材を育成します。本学の学生に留まらず、他大学の学生や社会人などにも広く開放し、従来型の大学キャンパスでの展開を超えた「学び」や「成長」の機会の提供を目指して、2027年度中の運営開始に向けて整備を進めます。この拠点における、Beyond 5G(第5世代移動通信システム)などの最先端技術の実用化に向けた実験環境の整備や、AIやIoTなどのテクノロジーを活用した最新のソリューションや先端技術を体験できる施設の構築に向けては、ソフトバンクと検討を進めます。

さらに、本学がこれまでも注力してきた学生ベンチャーについて、ソフトバンクグループが持つスタートアップ支援に関する知見やノウハウの提供を受けることで、この拠点が京都から有力なスタートアップを創出するための共創を支援する場となるように連携してまいります。

また、ソフトバンクが掲げる「スマートキャンパス構想」のもと、LINEヤフーとも連携しながら、さまざまなデジタルソリューションを活用して大学運営のデジタル化やデジタル環境の整備に取り組み、本学のニーズに沿ったDXを推進します。

<包括連携協定の内容(一部抜粋)>

- 高度な情報通信基盤や生成AIなどの先端技術を活用したSociety5.0の実現やイノベーションの創出、共創の促進に関すること

- 龍谷大学京都駅前新拠点(仮称)での共創空間の創出や先端技術の活用を通じた社会変革、新たな価値創造の推進に関すること

- 瀬田キャンパスの活性化-「共創」をキーワードに龍谷大学の変革を「先導するキャンパス」-を牽引する取り組みに関すること

- 先端技術や各種デジタルツールなどを活用したスマートキャンパスの構築や社会実証実験の展開などに関すること

- デジタル人材の育成や教育プログラムの開発、リカレント・リスキリングプログラム開発などに関すること

問い合わせ先:龍谷大学 学長室(広報) 田中・奥

Tel 075-645-7882 kouhou@ad.ryukoku.ac.jp