2019年度(2020年3月)卒業生・修了生対象「卒業式・修了式」「校友会新入会員歓迎祝賀会」追加開催について

2019年度(2020年3月)

卒業生・修了生 各位

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申しあげます。

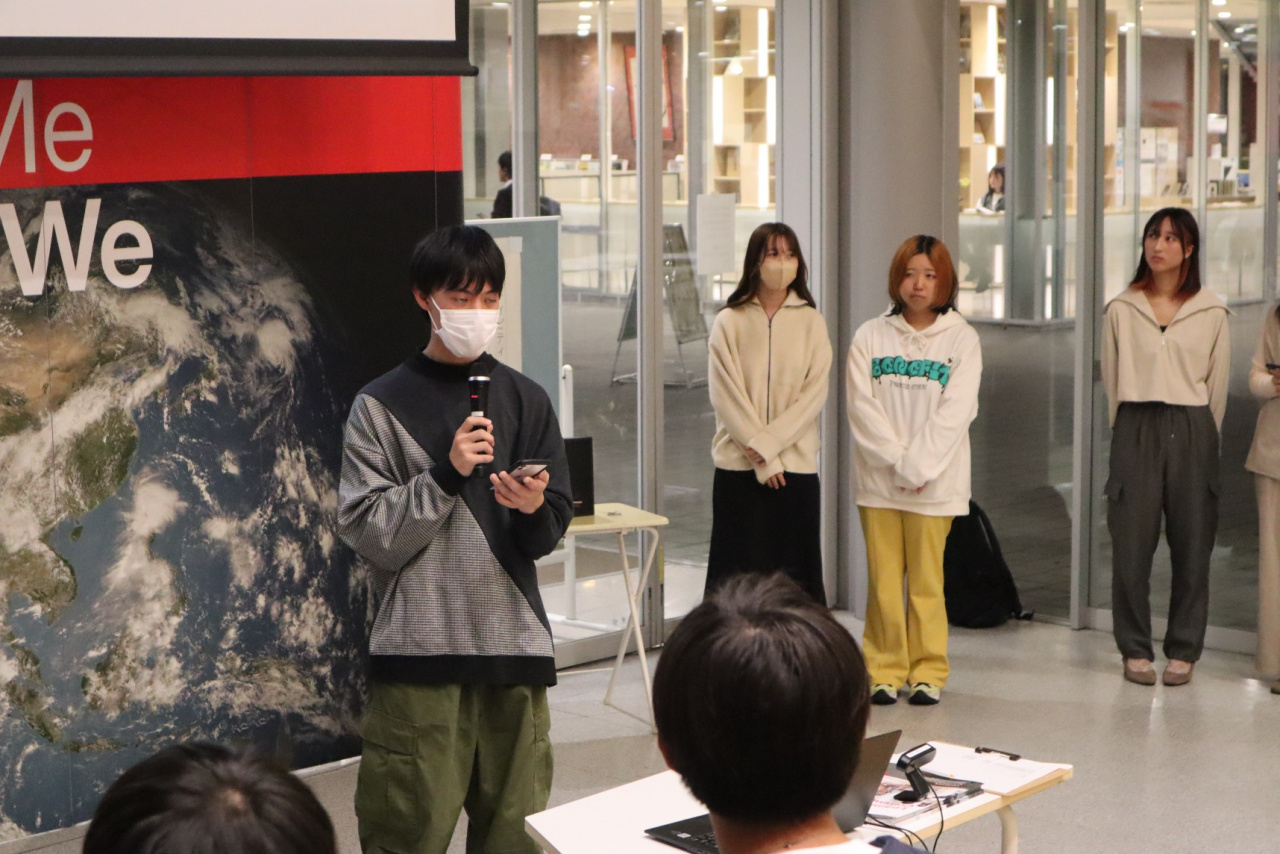

2023年7月にご案内しておりました、2019年度(2020年3月)卒業生対象「卒業式・修了式」及び「校友会新入会員歓迎祝賀会」を10月15日に開催いたしました。

多くの卒業生・修了生にご出席いただき、多くの笑顔に包まれた卒業式・祝賀会を無事に開催できたこと、大変嬉しく存じます。

しかしながら、会場の関係で定員を設定せざるを得なかったことから、10月15日開催の卒業式・祝賀会にご参加いただけなかった卒業生・修了生がいらっしゃいました。

大学、校友会といたしましては、より多くの卒業生・修了生に卒業式・祝賀会に出席いただきたく、追加開催を行うことといたしました。

改めまして、下記のとおり追加開催をご案内申しあげます。お誘いあわせの上、多くの卒業生・修了生の皆さまにご参加いただければ幸いです。

なお、10月15日開催の卒業式・祝賀会にご出席いただいた卒業生の方は、対象外となります。ご理解いただきますようお願い申しあげます。

最後になりましたが、皆さまのますますのご活躍を念じあげます。

龍谷大学・龍谷大学短期大学部 学長 入澤 崇

龍谷大学校友会 会長 赤松 徹眞

記

【開催内容】

1.2019年度(2020年3月)卒業生・修了生対象「卒業式・修了式」「校友会新入会員歓迎祝賀会」(追加開催)

<開 催 日>

2024年1月27日(土)

11月初旬に卒業生・修了生の皆様(10月15日に出席された方を除く)に開催案内を郵送します。

11月6日(月)を過ぎても案内状がお手元に届かない方は、以下の問い合わせ先にご連絡ください。お問合せいただいた方へJTBより申込サイトをご案内いたします。詳細はJTB申込サイトの内容をご確認ください。

※本業務は株式会社JTB京都支店に委託しております。

<問い合わせ先>

株式会社JTB京都支店 龍谷大学卒業式運営事務局

お問い合わせはe-mailでお願いします。メールアドレス:ryukoku2020@jtb.com

※11月6日以降にお願いします。

<申込受付開始日>

2024年11月9日(木)を予定しています。

※詳細はJTB申込サイトの内容をご確認ください。

<ご連絡>

土日祝日は、休業のためお問合せメールへの返信ができません。ご了承ください。