龍谷大学は、カーボンニュートラルを先導する大学として2022年1月に「龍谷大学カーボンニュートラル宣言」を発出し、創立400周年を迎える2039年に「ゼロカーボンユニバーシティ」の達成を目指し、様々な取組みを行っています。

その取組みの1つとして、本学では、学生らが話し合い、大学の気候ガバナンスへの参画を目指す「龍谷大学学生気候会議」を2021年度から開催しています。

第5回目となる今回の学生気候会議は、2日間にわたり実施しました。

2日目は、2025年12月20日(土)に深草キャンパスにて開催されました。

1日目の様子はこちら→第5回龍谷大学学生気候会議2025(瀬田)を開催

冒頭には、深尾 昌峰副学長から「仏教の精神」と「SDGs」を結びつける龍谷大学ならではの「仏教SDGs」の考えや本学が持続可能な社会の実現に寄与すべく策定した「サステナビリティ基本方針」の説明がなされました。

加えて、サステナビリティの実現に向けて本学が取り組んでいる事業についての紹介がなされ、カーボンニュートラルユニバーシティを目指す本学の動きを参加者が理解する機会となりました。

深尾副学長による講演

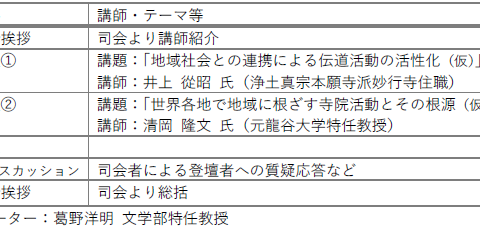

その後、原田 正誓氏(サステナビリティ推進室課長)より、「『深草を森にする』の具現化に向けて」と題し、大規模施設整備を終えた深草キャンパスに施されたサステナブルな仕組みについて説明がなされました。

説明ののち、実際深草キャンパスの新棟を見学するキャンパスツアーが実施され、深草キャンパスに設置されているソーラーパネルや瀬田キャンパスの龍谷の森で倒木していたヒノキが活用された「る」の森などを実際に見て、サステナブルキャンパスの具現化について考える機会となりました。

原田氏による講演

キャンパスツアーの様子

キャンパスツアーの様子

キャンパスツアーの様子

その後、豊田 陽介氏(認定NPO法人気候ネットワーク 上席研究員)より「龍谷大学でのカーボンニュートラル達成に向けた論点整理」と題し、グループワークのテーマが発表されました。

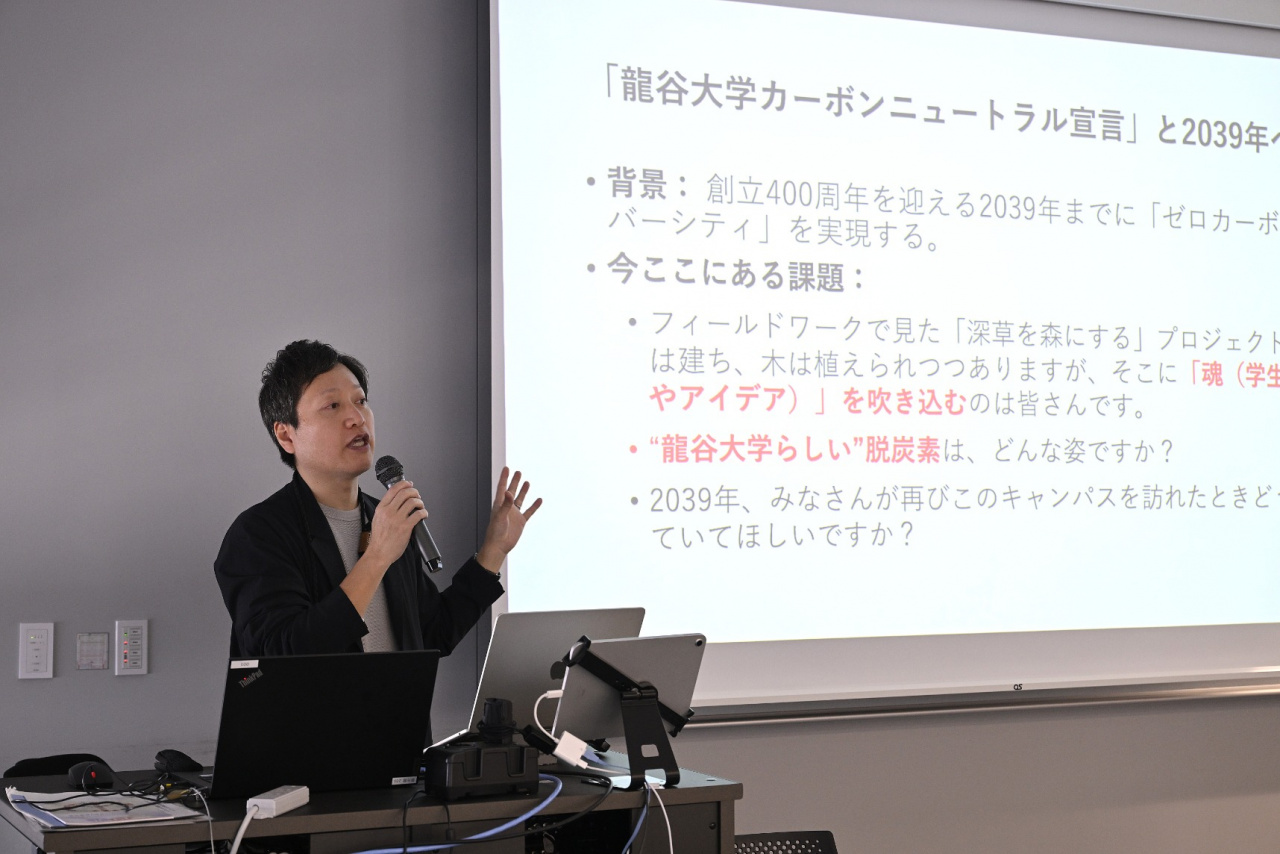

参加者は「深草キャンパスの新棟建設、深草の森づくりにおける脱炭素化、居心地の良い空間づくり」をテーマに、グループワークを行いました。

実際にキャンパスで過ごす学生目線で、キャンパスの課題を洗い出し、ユニークなアイデアが溢れるグループワークとなりました。

豊田氏による論点整理

グループワークの様子

グループワークの様子

午後からは、OC'sのメンバーである岩佐 祐吾氏(経営学部4年生)より「学生気候会議提言書に関する実施進捗報告」と題し、学生気候団体OC'sの紹介や、今まで学長宛に提出した提言書に関する実施状況の報告がなされました。

参加者たちは、この学生気候会議で議論した内容が形になることを目にして、改めて学生気候会議の重要性について認識しました。

岩佐氏の報告

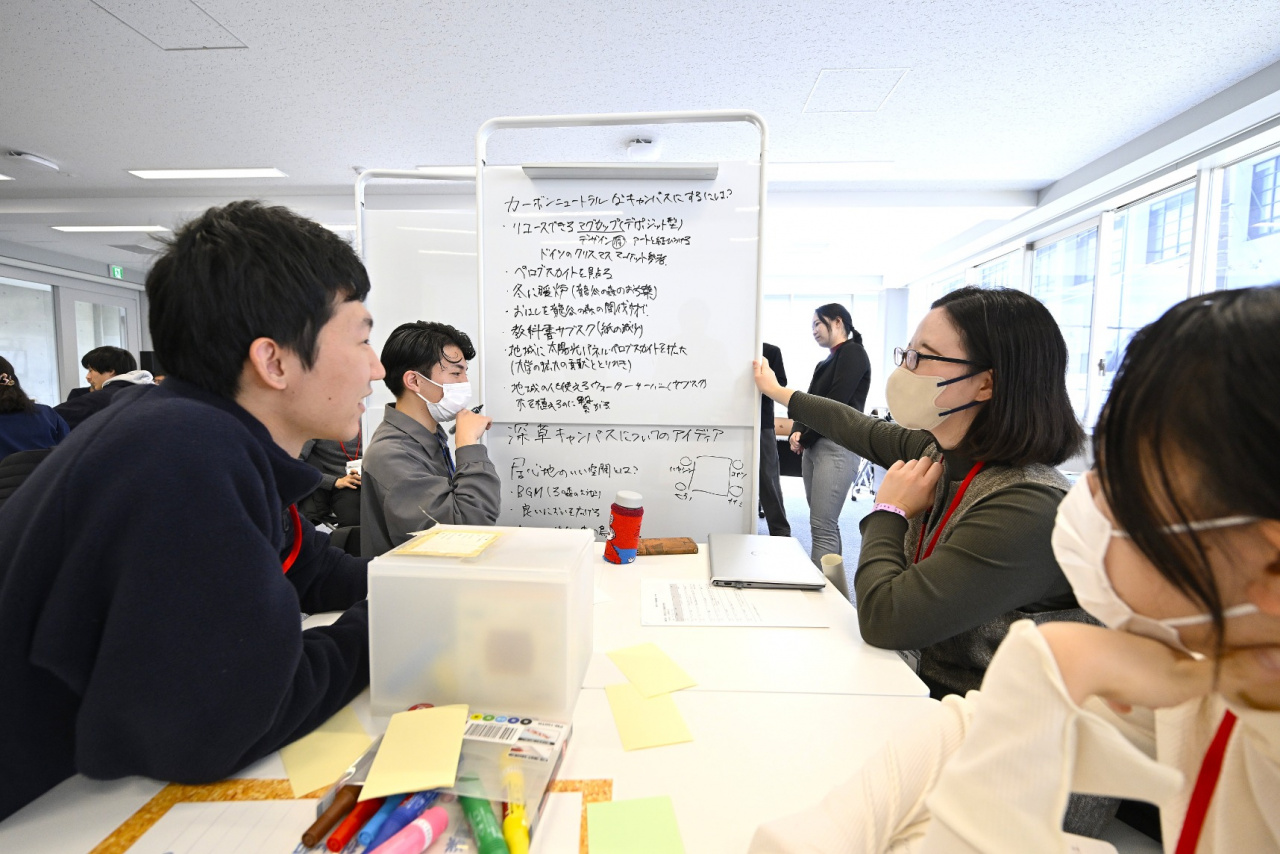

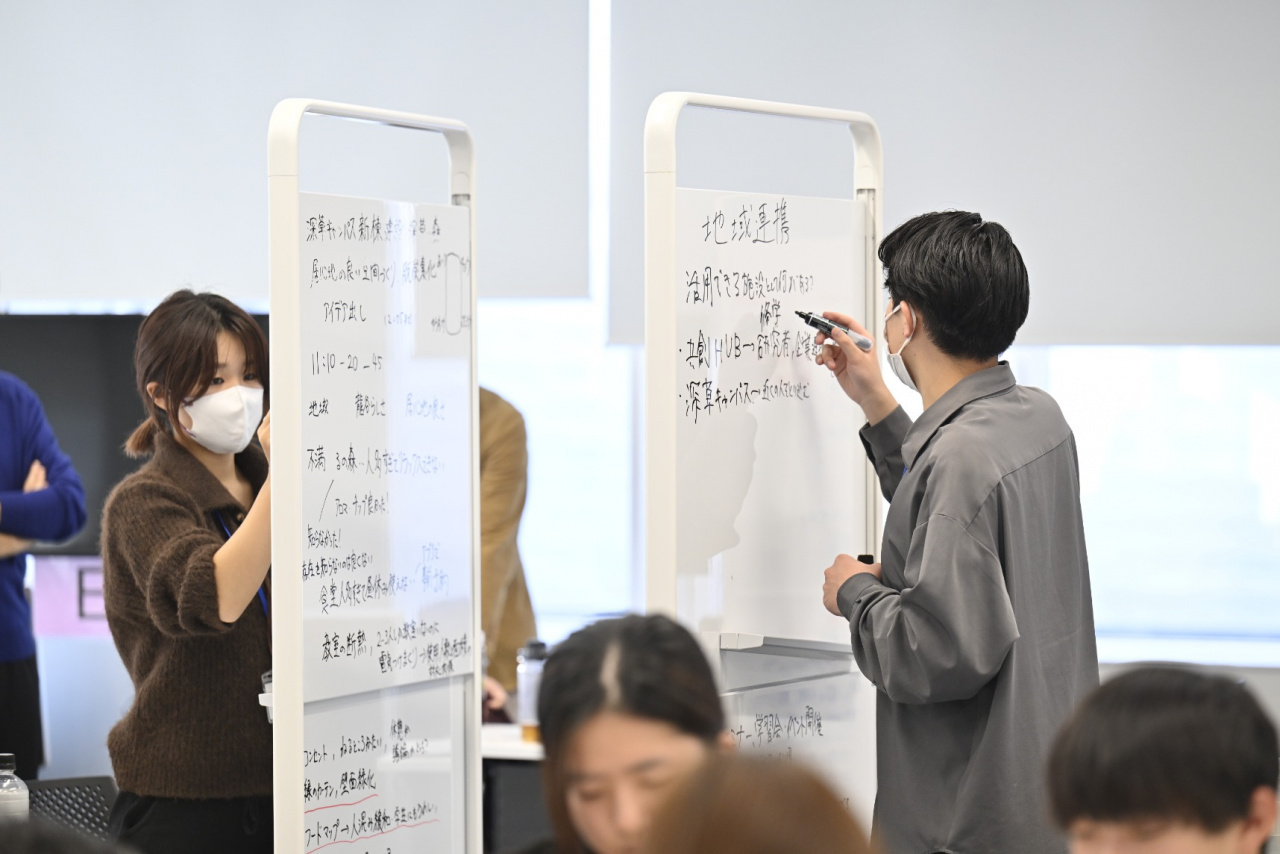

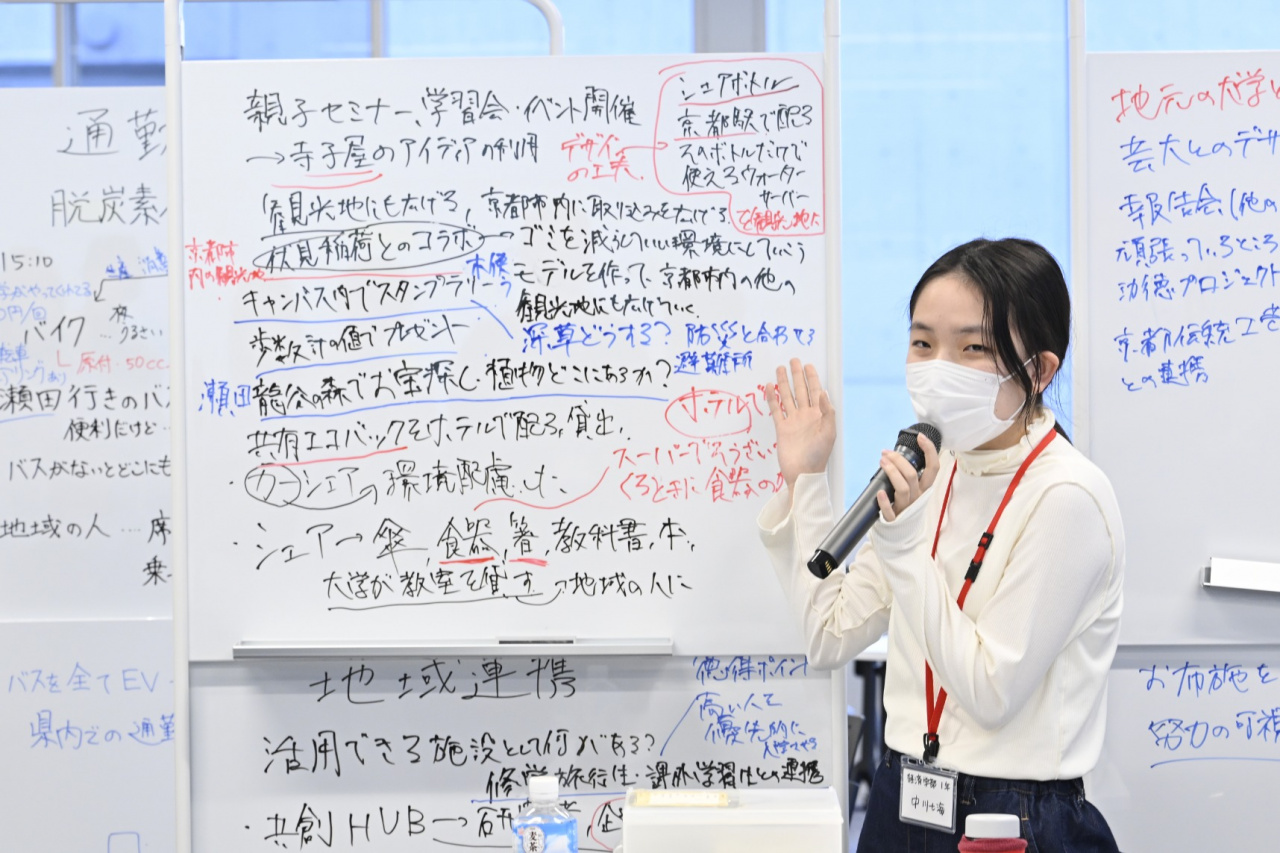

その後、参加者は「エネルギー」「通勤・通学」「教育・食」「地域連携」の4グループに分かれて、各テーマに関する龍谷大学の脱炭素化に関するアイデアを議論・発表を行いました。

発表の中では、「龍谷大学がこんなにも脱炭素化に取り組んでいることが知られていない」や「キャンパスが京都にあるという利点を活かせていない」という課題が挙げられるとともに、それに対する学生らしい脱炭素化のための解決策が提示されました。

議論の様子

議論の様子

発表の様子

発表の様子

最後には、チェックアウトとして、参加者全員が感想を述べました。

・環境に関する考えが変わった

・どうして今まで環境のことを考えてこなかったんだろうと感じた

・環境に興味があっても議論する場がなかったため、有意義な時間となった

・環境と仏教の繋がりを感じることができた

・気候会議というきっかけが自分を変えてくれた

などの感想が述べられました。

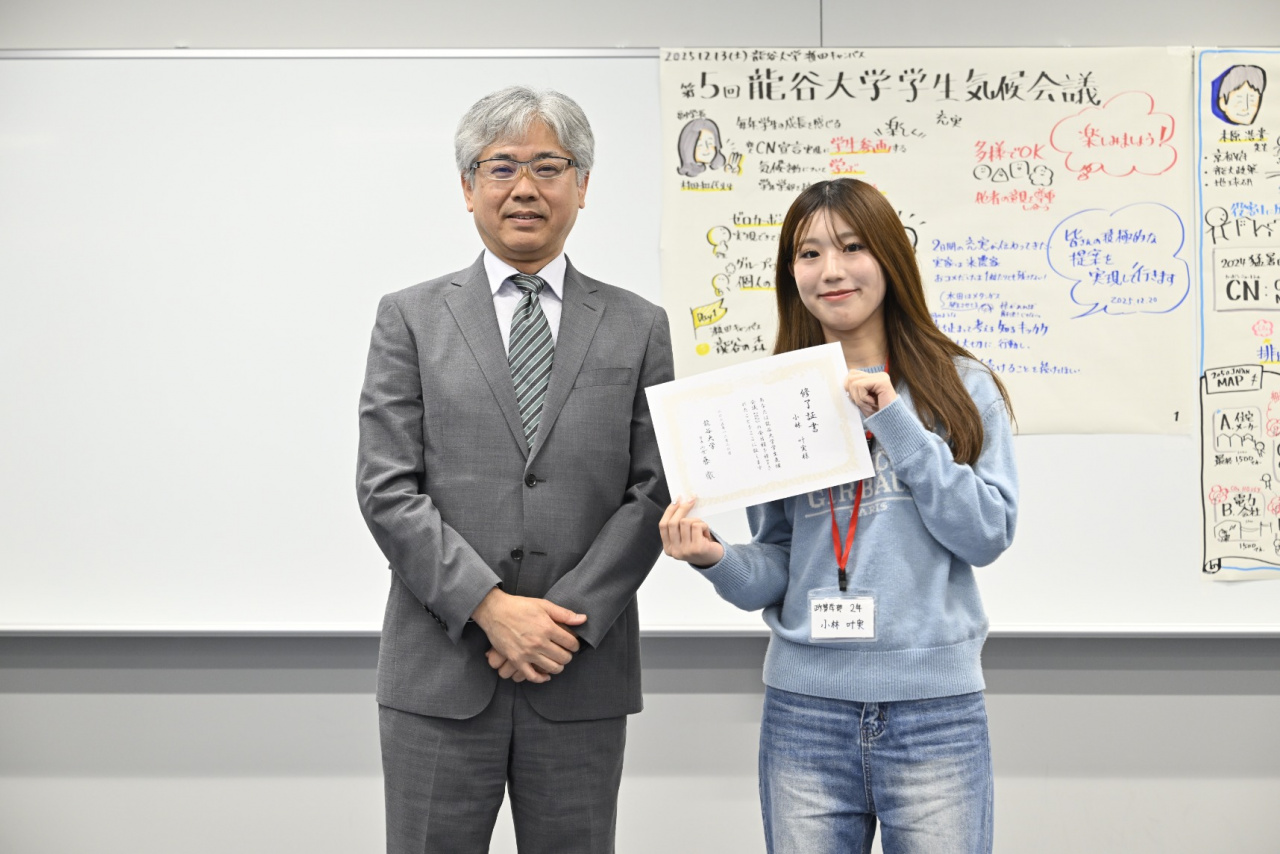

最後には修了式が行われ、2日間の学生気候会議に参加した参加者には、安藤学長から修了証が手渡されました。

安藤学長からは、「今年度も、みなさんからの提言書を期待しています」と励ましの言葉がかけられました。

チェックアウトの様子

修了証授与の様子

修了証授与の様子

集合写真

●本学のサステナビリティに関する情報発信について

本学のサステナビリティに関する情報発信は、様々な媒体で発信していますので、是非アクセスしてください。

▷サステナビリティに関する取り組みHP

▷サステナビリティ推進室公式X

▷サステナビリティ推進室公式Instagram

▷瀬田キャンパス公式Instagram

▷「龍谷の森」特設サイト