【報告】「きっかけテラス」を開催しました!

『きっかけテラス』

「これまで」そして「これから」の災害についての話題を“照らす”

「防災について、皆が興味を持つきっかけをつくりたい」そんな想いを持った、龍谷大学生の有志団体『のとコネクト』のメンバーと、センター学生スタッフの「防災チーム」がコラボして実施。

当日は地域の方々や学生が訪れ、これまでの災害やこれからの防災についての話題が広がる場となりました。

深草商店街にある多世代交流型コミュニティスペース『タカギヒロバ』を会場として提供いただき、地域の人たちにも参加しやすいように配慮して実施しました。

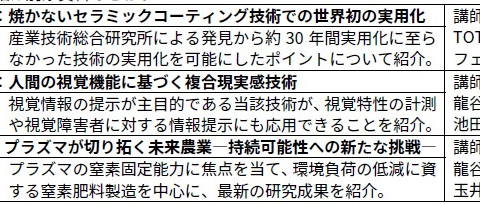

●『のとコネクト』発の企画

①能登の食を「照らす」~NOTOマルシェ~

②能登の日本酒を「照らす」~能登のお酒の試飲会~

●センター学生スタッフ発の企画

③日頃の備えを「照らす」

非常食カフェ(アルファ米のおにぎり)&防災リュックづくり

今後もこのような場を設けるための資金を募るために、「お気持ちBOX」を設置して支援をいただきました。

ご協力いただいた皆様ありがとうございました。

日 時:2025年12月17日(水)17:30~19:00

場 所:タカギヒロバ

参加者:約40名(運営スタッフ含む)

★企画した学生たちから★

・「まずは会を開くことができたことが成功。そこに意味があると思う」今の自分たちが出来る全てをこの会に詰めることができて、文句なしに成功だったと言えると感じています。

・自分の好きなことから会話することができ、少しでも能登へのきっかけを作ることができたと思う!

「宗玄酒造は知ってたけど、やってなかったんですよー」など来場者のお話も聞けてよかった。

・寒い外で、暖かい食べ物で参加を呼び込み、来ていただいた人と食べながら話すというアイデアで、とても素敵な空間を作れたのではないかと思います。ふらりと訪れた方々と、能登やこれからの防災のことを話せる時間はとても貴重な時間でした。

・素敵な空間を作ることができたと思います!

ボラセンからは防災リュックの展示と模造紙、ポスターの掲載、非常食カフェをさせて頂き、能登での震災を通して、備えることの大切さや現状はどのようになっているのかなどの共有を地域の方とできて良かったと感じています。

今後また、このような機会があれば、お互いの事をもっと深く知り合えると思いました。