学長法話(大宮学舎)

8:40からの大宮学舎本館での朝の勤行に引き続き、入澤崇による法話がございます。Youtubeおよびインスタグラムで配信します。

https://youtube.com/live/J0g7s5a5BtE

ここにメッセージを入れることができます。

京都市立京都奏和高校で「龍大スポーツアワー」を初開催【学生部✕高大連携推進室】

本学との高大連携協定校である近隣の京都市立京都奏和高校(京都市伏見...

【法学部企画広報学生スタッフLeD’s】渡辺 博明先生インタビュー

1.渡辺先生ってどんな人? Q1.渡辺先生は政治学を専門にされています...

【法学部企画広報学生スタッフLeD’s】斎藤 司先生インタビュー

1.斎藤ゼミってどんなゼミ? Q1.斎藤ゼミでは拘置所見学やディベート...

【法学部企画広報学生スタッフLeD’s】畠山 亮先生インタビュー

1.畠山先生ってどんな人? Q1.畠山先生はご出身が神奈川県だとお聞き...

2023年6月8日~13日、台湾高雄市にある国立中山大学の学生と教員ら18名...

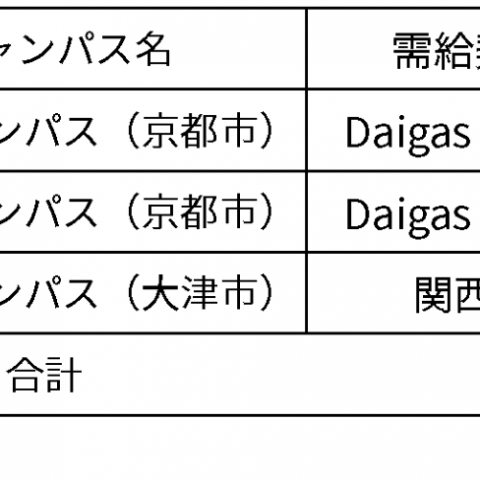

龍谷大学3キャンパスで使用するすべての電力が再生可能エネルギー100%へ

【本件のポイント】 100%再生可能エネルギー化は、西日本の大学では初。...

8:40からの大宮学舎本館での朝の勤行に引き続き、入澤崇による法話がございます。Youtubeおよびインスタグラムで配信します。

https://youtube.com/live/J0g7s5a5BtE

ハマス―イスラエルの紛争が世界的な関心事となっていることを受け、国際福祉実習の事前事後指導を行う「社会福祉実習指導」のクラスでは、当初の予定を変更してこの紛争についての授業を2023年10月19日に実施しました。

国際福祉において、紛争・戦争、平和の問題は非常に重要なものであるため、この紛争の現状やこれまでの歴史を学ぶとともに、どうすればこの紛争を止められるのか、どうすれば平和な世界を構築することができるのかについて受講生一人一人が考え、その考えを基にディスカッションしました。

怨み、憎しみではなく愛による平和的解決、自省利他の行動哲学、国際法に基づく解決、対話・交流による相互理解、人間の安全保障の推進、知ること、発信することなどが重要であると学ぶことができました。

《ハマス―イスラエルの紛争に対する声明》

https://www.ryukoku.ac.jp/nc/news/entry-13590.html

はじめに

今回LeD’sの顧問である畠山先生がこの團藤プロジェクトの代表ということもあり取材させていただきました。法学部に所属していますが恥ずかしながら團藤先生のお名前は存じていただけで具体的な活躍までは知りませんでした。

私は法学部に入学して早いもので3年目になりました。授業では刑法、民法、憲法、刑事訴訟法などなど様々な法律を学びました。法学部に入るまでは「この法律はおかしい」「何でこんな法律にしたの?」と思うことがありました。皆さんもそのような経験はないでしょうか。ですが、授業を受けているうちにその条文に狙いを理解できるようになりました。もちろんすべてを理解できたわけではありませんが、少しずつではありますが成長したなと自分で感じます。

さて、それぞれの法律はそれぞれの狙いがあって作られています。このインタビュー記事は團藤重光先生の展示会についてのものです。團藤先生は刑事訴訟法を作られた方であり、日本の法学界に大きな影響を及ぼした方です。この展示会では團藤先生のメモなどから先生の考えの一端が垣間見ることができ團藤先生が何を思い、何を願ってこの法律を作られたのかを知ることができます。

今回の展示会は終了していますがもし、次に開催されたときは法律に興味がある人はもちろん、法律をあまり深くかかわってこなかった人にもぜひご来場していただければと思っています。

團藤展・團藤プロジェクトとは

東京大学法学部教授や、最高裁判事などを務め、日本の法学界に多大な影響をもたらした團藤重光先生が制定に関わった立法資料(審議会などに関する各種資料)や最高裁判事として関与した事件に関するメモなど多種多様なコレクション(以下「團藤文庫」という)が、現在本学矯正・保護総合センターにおいて所蔵されています。

同センターでは、團藤先生より團藤文庫を寄贈されて以来、團藤文庫研究プロジェクト(以下「團藤プロジェクト」という)を立ち上げ、調査研究活動を遂行しています。

團藤プロジェクトでは、團藤文庫の所蔵史料を社会に広く公開することや教育に役立てることを社会的使命として掲げ、史料の公開と発信を続けています。團藤プロジェクトでは上記史料の公開と発信の一環としてこれまで都合3回の展示会(團藤展)を開催しています。(今回は3回目の展示会になります)。

今回、インタビューを引き受けてくださったのは、龍谷大学 矯正・保護総合センター リサーチ・アシスタント(團藤プロジェクト・アーカイブズ系担当)、法学部 非常勤講師を務める太田宗志先生です。先生の研究テーマは「法学者・團藤重光の人物研究、團藤重光の旧蔵資料「團藤文庫」)の研究」で、現在は複数の研究者と協力しながら團藤文庫の研究を進めています。2021年には国立公文書館が創設した「認証アーキビスト」に認証され、研究と同時に資料の保存やデジタル化などを行っていらっしゃいます。

今回の團藤展について

Q. 團藤展は過去に2回行われていましたが、今までと今回の展示会のテーマの違いは何ですか。

A. 1回目はですね、2014年に開催しました。寄贈を完了したのは2012年で、團藤先生がお亡くなりになったのがその年の6月なので、6月以降に資料をこちらの方に移転していただいて、その際に資料の全部を見るということになりました。受贈いただいたということで、まず社会の人々にお見せして團藤先生が何を目指していたのかを知っていただかなければと考えました。遺した資料を見て、2次利用して活用してもらうということを原資料の所蔵者として團藤先生は望まれていました。ですから、資料の公開と・発信を推進していくというのが、團藤プロジェクトの目的の1つだと思っています。

1回目はそもそも團藤重光という人がどういう人なのかを知ってもらうということで、團藤先生のライフコースにフォーカスを当てた展示を行いました。2回目の展示は2015年に行い、その時は「いのちといのり」というテーマを決めて1回目よりは小規模に3日間だけ開きました。「いのちといのり」ですので、團藤先生の宗教に関わる資料などを展示しました。仏典など様々なものがありますが、書物には赤線が引いてあったりして調べたりした痕跡があって、とてもよく勉強されていたことがわかります。また、「いのち」に関わるものとして戦時中のものなども展示しました。

人気の展示は?

Q. 今回の展示で、見学者に人気な展示物は何ですか。またどんな方が見学に来られますか。

A. やはり「雑記帳」ですね。NHKでの團藤先生の事件ノートの放送を見て実物があるということで、足を運んでくださっている方や、親子で雑記帳を見に来られた方もいらっしゃいました。

また、お話した人の中で、「しっかりと見たかったけど、老眼鏡忘れてしまって滲んでよく分からなかったので、また来ます」と仰っていた方もいらっしゃいました。

他にも、大阪空港公害訴訟を番組を通じて知り、圧力を示唆するようなものがあることや司法権の独立について考えて、ここまで足を運んでくださる方もおられます。そもそも團藤先生の存在を知っていたけど忘れてしまったが、番組で思い出して、「こういう人だったんだ」という風に見に来てくださる方もおられました。あとは、当時弁護団に参加していた方やそのご家族など團藤先生との関わりが実際にあった方もお越しになっていました。彼を取り巻いた人々、もしくは彼を通じて色んな思いを持った人々が、日々訪れてくださって嬉しかったですね。展示会場でたくさんの方とお話して私自身様々な思いをしたし、すごく力づけていただきました。

このような展示をして発信することで、色んな方が来てくださるというのもわかったので、来て下さる方の期待に応えていけたらと思います。それも大学の使命の1つだと思っています。

イチオシの展示

Q. イチオシの展示品は何ですか

A. 難しいですね…。でも、やはり思うのは、写真をああいった形でコラージュしたものを貼り付けていることも、1つの売りじゃないけど、こちら側からの見てほしいところではあります。あれ実は、会期中に追加で貼り付けていて、最後に成長する展示を目指しているんです。まだちょっと力及ばず、展示品の入れ替えが一部入れ替えできていないですけれども、色々見ていただきたいなと思います。生まれてから晩年に至るまでの写真の流れから團藤先生がどういった人生を歩んできたのかっていうのをちょっとわかってほしいというか、伝えたいというのがあります。写真資料がたくさんあるので、それをみなさんに見ていただきたいなと思いました。

今回のインタビューは非常に長いものとなったため今回は一度ここまでにしたいと思います。実はインタビュー前に團藤展の展示会場で太田さんに解説していただきながら回るというとても贅沢な時間を過ごしました。ただ見るだけではなく理解しながら見ることはすごく大事だと思いました。

近日中に続編を公開するのでぜひ期待していてください!!

【取材・記事】

法学部学生広報スタッフ LeD's

伊藤 千夏(法学部3年)

川上 桃佳(法学部3年)

鈴木 啓太(法学部3年)

山本 真央(法学部3年)

龍谷大学と国際交流一般協定を締結しているシンガポールのナンヤン・ポリテクニック(Nanyang Polytechnic)の学生・教員(教員2名、学生14名)が、2023年10月2日から来学し、1週間の短期留学プログラムを。ナンヤン・ポリテクニックは2014年以来、双方の短期プログラムやバーチャルイベントなどを通して、活発なパートナーシップを築いてきました。

今回のプログラムに参加したナンヤン・ポリテクニックの学生は、全員ビジネスマネジメント学部でメディアを学んでいることから、日本の放送局である毎日放送本社へ訪問しました。

毎日放送へ訪問した学生と教員の感想をご紹介します。

ナンヤン・ポリテクニック学生のコメント(一部抜粋)

「企業訪問は大変興味深く、MBSでは生のラジオ放送が実際に行われているのを見ることが出来て興奮しました!スタジオもすごくかっこよかったです。」

「将来のキャリアに向けて理解が深まり、より明確になりました。」

ナンヤン・ポリテクニック教員のコメント(一部抜粋)

「MBS訪問は、教員と学生の両方にとって目を見張るものでした。私たちは日本で最も古いラジオ放送を始めた民間放送局で、日本の放送業界の活気を見る機会を得ました。有名な日本のラジオパーソナリティがトークショーを行う姿を見ることは、私たちにとって、とても興味深かったです。スタジオツアーも興味深く、スタジオや技術に関する理解がより深まりました。」

当プログラムでは他にも、京都市防災センターの訪問、関西地域に拠点を置く広告代理店への訪問、グローバルコモンズ(深草キャンパス)での日本語入門講座・日本のビジネス関連講義、本学の学生バディとの交流など、多彩なプログラム内容となっています。学生バディとの交流ではシンガポールに関するプレゼンテーションを聞いて、学生間でディスカッションした後、ナンヤン・ポリテクニック一行を錦市場と清水寺に案内しました。

なお、2024年春休みを利用して、龍谷大学生がナンヤン・ポリテクニックで実施する「グローバル人材育成プログラム」を予定しています。

(2023年度春期の実施については、2023年10月下旬頃に開始予定です。)