経済産業省の研究開発支援事業に本学が連携大学として参画

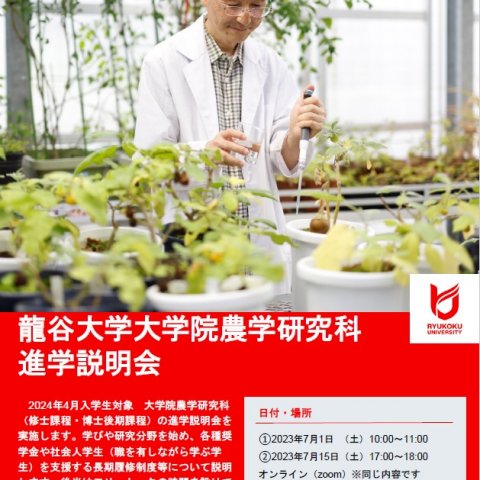

この度、経済産業省の令和5年度成長型中小企業等研究開発支援事業に、本学が連携大学として参画している研究開発計画「水産業の振興と生態系保全を目的とした環境DNA調査の社会実装を実現するプラットフォームの開発」が採択されました。この計画は、株式会社フィッシュパス(福井県)が主たる研究等実施機関となり、本学の生物多様性科学研究センターが中心となって研究開発を進めている環境DNA分析の手法を用いて、社会課題の解決を目的に行うものです。

経済産業省のホームページ

https://www.kansai.meti.go.jp/3-5sangyo/sapoin/2023/saitaku.html

採択取組一覧(通常枠)

https://www.kansai.meti.go.jp/3-5sangyo/sapoin/2023/kinki-saitaku_tsujyo_R5-1_0904.pdf

環境DNA分析とは、コップ一杯の水で、生態系情報化社会へ。当センターが進める研究手法・環境DNA分析による生物モニタリングは、河川・池・海などの生態調査を、生物を捕獲せずに可能にする技術です。この技術は、水産資源の保護や環境改善にも資することを狙いとしています。

山中裕樹生物多様性科学研究センター長(先端理工学部准教授)のインタビュー記事が、仏教SDGsウェブマガジンReTACTIONに掲載されています。あわせてご覧ください。

環境DNAのビッグデータを活用した、環境保護の新たな手法と可能性

https://retaction-ryukoku.com/123

生物多様性科学研究センターホームページ

https://biodiversity.ryukoku.ac.jp/