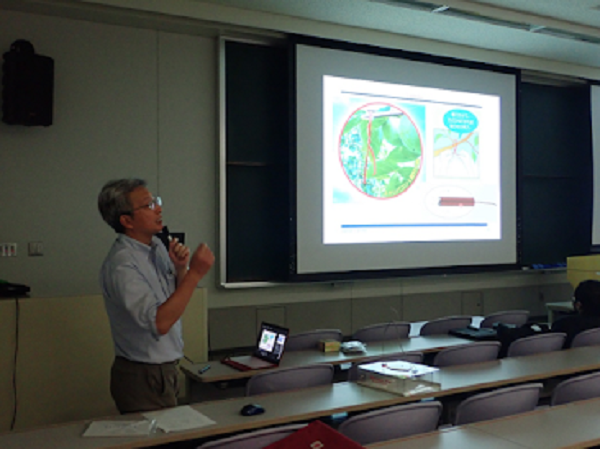

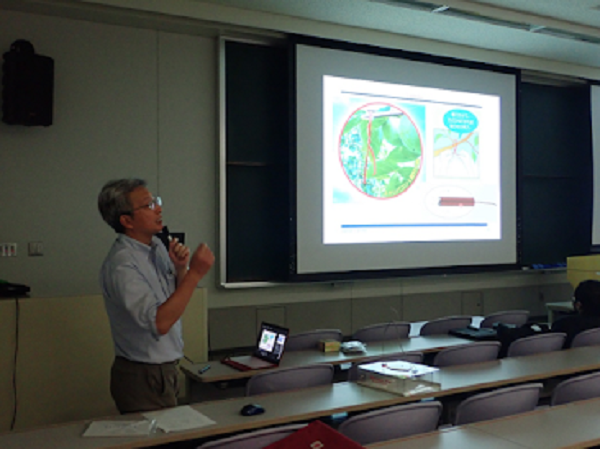

入門ゼミ4・5・8組にて千葉大学非常勤講師望月氏による性フェロモンについての講演会を実施!!

ここにメッセージを入れることができます。

【本件のポイント】 揺さぶられっこ症候群(Shaken Baby Syndrome=SBS...

京丹後三重・森本プロジェクト 地域最終報告会とスタディツアーを実施【政策学部】

2023年2月4日(土)に、「政策実践・探究演習(国内)」京丹後三重・森本プ...

地域住民の思い出の場所を展示した写真展を開催。予想をはるかに超えた170名もの来場者に驚きと感謝【社会共生実習】

社会学部の「社会共生実習(地域エンパワねっと・大津中央)」(担当教...

【吹奏楽部】関西アンサンブルテストで金賞受賞・関西代表として全国の舞台へ

2023年2月11日に開催された関西アンサンブルコンテストに本学吹奏楽部が...

シンポジウム「それでもえん罪はなくならない― 今西事件を通じて」【犯罪学研究センター協力】

龍谷大学 犯罪学研究センター(CrimRC)は、来る3月3日(金)に下記のシ...

社会学部社会学科の髙田 満彦教授が2023年3月末日をもって、退職される...

この度の2023年6月、7月に発生した豪雨で被害に遭われた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

6月末~7月にかけて、全国各地で激しい雨が降り続き、日本各地に被災範囲が広がっています。被災された地域への災害ボランティアなどの支援活動に参加したいと考えている学生や教職員の皆さんもおられるかと思います。

困難な状況にある人たちのことに想いを巡らせること、「何か手助けをしたい」と考え、行動しようとすることは、とても大切なことです。

ボランティア・NPO活動センターでは、安全に活動するための情報を以下の通りまとめましたので、活動をする前にぜひご覧ください。

■災害ボランティアに関する情報をわかりやすくまとめているサイトの紹介

① 全社協被災地支援・ボランティア情報のサイト

② パナソニック ホールディングス株式会社の災害支援サイト

※災害ボランティア活動支援プロジェクト会議(通称:支援P)の協力のもとで制作されています。

③ NPO法人レスキューストックヤード

④ 災害ボランティア車両の高速道路の無料措置について

■ボランティア・NPO活動センターでできること

① ボランティア保険の加入手続き

② 長靴、ヘルメット等の貸出

③ 情報の提供

活動について考える時は、このページに掲載している「災害ボランティアに参加する前に知っておいてほしいこと」を予め読んだ上で、行動するようにしてください。

その他、現地に行けなくても、募金活動等の応援方法があります。センターではそういった情報も収集中ですので、何かしたいと考えている学生や教職員は、ぜひセンターまでご相談ください。

社会学部の「社会共生実習(お寺の可能性を引き出そう!―社会におけるお寺の役割を考える―)」(担当教員:社会学科 教授 猪瀬優理、コミュニティマネジメント学科 准教授 古莊匡義)は、地域社会におけるお寺の役割と可能性について考えるプロジェクトで、例年、受講生自身が地域活動をしているお寺やお寺で地域活動をしている団体にアポイントをとって、その活動の背景や状況、展望などを教えていただくことで、今後の本プロジェクトにおける活動の参考にしています。

今年度は、7/14(金)に佐藤すみれさん(10代の居場所「やんちゃ寺」代表)をお招きして、10代の居場所としてお寺を活用する意義と効果についてお話いただきました。その内容について、少しご紹介します。

「私は現在、臨床心理士として仕事をしていますが、昔、いわゆるギャルだった時期があります。

当時の自分には居場所がなく、小学校から通っていた卓球のクラブチームの練習場がオーナーの夜逃げによってなくなってしまい、好きだった男の子に酷い振られかたをして恋愛でも傷つき、家庭ではある日突然親からあと2カ月で死にますと宣言され、入った高校は進学校で入学していきなり大学進学に向けた受験勉強が始まり、自分の能力を伸ばす勉強ではなく社会で評価されるための力を伸ばす勉強を強要され、それが私にとってとても違和感のあるもので、まわりの友人は有名大学を目指して大手の就職先に勤めるというレールに何の違和感も持っておらず、孤独を感じていました。

そんな中、地元のヤンキーたちと夜遊びしていれば自分が評価され求められているように錯覚するようになり、高校2年生の頃から夜遊び→朝帰り→朝寝る→夜起きるといった生活を繰り返していたため、出席日数も足りず成績もオール0という状況だったのですが、先生や周りの人たちには大変恵まれていて、成績はレポート提出等で救済してもらうことでなんとか卒業資格をもらい、金髪にギャルメイクという外見の変化については否定するのではなく、そうしなくてはいけない妥当な理由があってしているのだと理解して寄り添ってくれる人たちがいました。

また、高校卒業と同時に夜の職業に就こうと考えていた私に、心理学を学べば自分のことも親のことも俯瞰できるのではないかと大学進学を勧めてくれる人もいて、奨学金制度のことなども教えてもらい、心理学を学ぶことができる大学に入りました。

大学では、なぜグレるのかということを俯瞰的に学び知り、「だから私はしんどかったのか!」と、自分を理解することができました。

大学院に進学すると、先輩や周りからカウンセラーらしくとか普通になることを強要され、臨床心理士の資格取得のために個性を消して耐えた時期もありました。その延長で、行政に就職した頃も自身のバックグラウンドを隠していましたが、過去の自分を知っている社会福祉士の知人に、この分野では学校から排除されているやんちゃ系の子たちに理解のある人がいないので、過去の経験を生かして、そういう子たちのための資源を作ってほしいと言われたことがキッカケで、10代の居場所「やんちゃ寺」という活動をはじめました。

「やんちゃ寺」の活動は遍照寺(滋賀県草津市草津3-5-15)というお寺で土曜日に開催しています。

ここでは、卓球をしたり、コーラフロートを作って食べたり、お堂でボードゲームをしたり、ただ寝て過ごしたりと、利用者が思い思いに自由に過ごすことで「話すことができる場所」を提供しています。また、親や先生、装った自分で接しなくてはならない友人たちとではなく、自分を偽る必要のない人たちと共生する場所になっています。

臨床心理士としてやんちゃ系の子どもたちと話をしていると、共通して「滝に打たれたい」とか「修行をしたい」とか、「今の自分がすごく嫌いで自信がないので違う自分になりたい」、「自分を洗いたい」といった声を聴くことがよくありました。そんなこともあり、非日常で荘厳さを感じることができ、どんなに業を背負っていても受け止めてくれる感じがするお寺を活動拠点として選びました。

「やんちゃ寺」の利用者は、通っている学校も学年も年齢もバラバラで、例えば13歳の子に19歳の友達ができます。先輩でもなく兄弟でもなく、スタッフもスタッフらしくはなく、普段は出会うことのない価値観の違う人たちが自然と混ざり合っていて、お寺だからこそそうした形ができているように思います。

最初、遍照寺に活動の拠点としたい旨をお願いにあがったときは、地域の方々からそんなやんちゃな子たちばかり集めて何をする気なのか、下手をすればお寺を燃やされるのではないかといった批判や反対意見もいただきました。しかし、活動を見守ってもらっているうちに、ここはそういう子たちの強がりや鎧を脱ぐことができる場所であり、通い始めた頃は心を閉ざして笑顔もない子たちがどんどん笑うようになって元気になっていく様を地域の方々も目の当たりにして、応援してくださり認めてくださるようになってきました。

勉強は得意でなくても「やんちゃ寺」に来れば自分の価値を見出せて自分の個性や特徴に誇りを持てる体験をできる、そんな場所にしていきたいと考えています。

個性は隠すのではなく、生かすことが必要です。個性はその人の価値そのものです。世の中の人がそういう視点で理解して接してくれると生きづらい子どもたちが減ると思っています。

依存症、虐待、非行、犯罪、うつ病…それらの土台には孤独、自己否定があると考えます。自己肯定感を膨らますことがあらゆる社会課題に共通したサポートになるのではないでしょうか。

ご講話の終盤には時間の許す限り質疑応答もしていただきました。その様子も少しご紹介します。

(学生)「やんちゃ寺」にはどんなスタッフの方がおられますか?

(佐藤さん)SNSで知って来てくれている10代の大学生から、テレビ、ラジオ、新聞等で「やんちゃ寺」を知って来てくれる80代のご高齢の方まで、全世代がスタッフとして来てくれています。

スタッフの皆さんは、「生きづらさを抱えた子どもたちの居場所」というものが大事なのだという考え方に共感してきてくれています。ですので、今までやんちゃ系の子たちに接したことのない人も多いです。そんな方たちのために、講座を開催して、タトゥーを入れる心理や金髪にする心理等を説明することもあります。そうして、どういった関り方をすればよいかをレクチャーしています。

スタッフの皆さんに大事にしていただいていることは、「大人の正解を押し付けるのではなく、その子の状態に寄り添うこと」です。

(学生)やんちゃ系の子たちにはどのように「やんちゃ寺」の存在を発信しているのですか?

(佐藤さん)今はSNSや口コミが多いです。友達が利用者で、Instagramのストーリーに掲載しているショートムービーを見て来てくれたりしています。

本当は、予防とか再発防止の段階で動くことができる私たち民間団体と学校や行政が密な連携をとって、学校から情報が共有されたり民間団体から行政に橋渡ししたりできるべきだと思っています。しかし現状は、行政側がその民間団体を信頼できるかどうかといった判断基準をまだ設けていないため、連携できていません。

最後に、佐藤さんから次のようなご意見を聞かせていただきました。

「今は、現場で目の前の出来ることをひとつずつこなしていますが、いずれは国の制度という根本の部分が改善され、「やんちゃ寺」を利用しなくてはいけないような子どもたちを少しでも減らすことができればと思っています。」

今回のご講話を聴講して、受講生たちは今までに出会った個性ある人たちや自分自身について、改めて考える時間をいただきました。また、生きづらさを感じている子どもたちが本当の自分でいられる場所の重要性にも気づかされ、改めてお寺の可能性を知ることになりました。

本プロジェクトでは、後期に受講生それぞれの興味関心に合わせてグループを形成して活動するお寺を選定します。それぞれどちらのお寺でどのような活動を展開してくれるのか、楽しみにしたいと思います。

社会学部「社会共生実習」について、詳しくはこちらの【専用ページ】をご覧ください。

2023年7月8日(土)、龍谷大学と京都産業大学の民法ゼミ合同で、オンラインによる民法討論会を開催しました。

本年度は京都産業大学の高嶌英弘先生より、基本から応用を整理して考えさせる問題が出されました。参加ゼミの学生さんたちは、短い準備期間ではありましたが、当日、オンラインにて、報告と質疑を行い、龍谷大学からは、若林ゼミが準優勝しました。

また、若林ゼミの岸宏亮さん、中田ゼミの坂梨匠さんが、それぞれ優秀質問者賞として表彰されました。おめでとうございます!

この討論会は、毎年12月に龍谷大学において開催されているインターカレッジ民法討論会の前哨戦として、関西圏からの参加常連校で開催しました。インターカレッジ民法討論会は今年30回目を迎える伝統ある討論会であり、本年度は12月10日(日)に龍谷大学3号館にて、対面にて開催の予定です。一般の学生さんも、すべての討論を聞いた方には、投票権が与えられますので、ぜひご参加ください(秋以降、詳細が決まり次第、改めて告知する予定です)。

<参考>昨年度のインターカレッジ民法討論会について

タバコは「好んでたしなむ」ということから嗜好品扱いされます。

しかし、実際は、

無くなると、無理をしてでも手に入れようとする。

喫すれば、満足することなく、さらに欲しくなる。

禁止されても、受け入れられず、反対する。

欲しくなると、我慢するこができない。

という「嗜癖」品です。

嗜癖、「身体的・精神的・社会的に、自分の不利益や不都合となっているにもかかわらず、それをやめられずに反復し続けている」依存状態です。

自覚しないまま、依存状態になっているというのは、怖いものです。

まずは、自分が依存状態にあることに気づいてください。

そして、そこから脱するために、ぜひ禁煙外来をご利用ください。

→禁煙サポート

→【ノータバコ07】ストレス解消?それは気のせいです。

参照:

日本肺癌学会

日本内科学会旧認定内科専門医会タバコ対策推進委員会制作/喫煙と健康に関するスライド集より