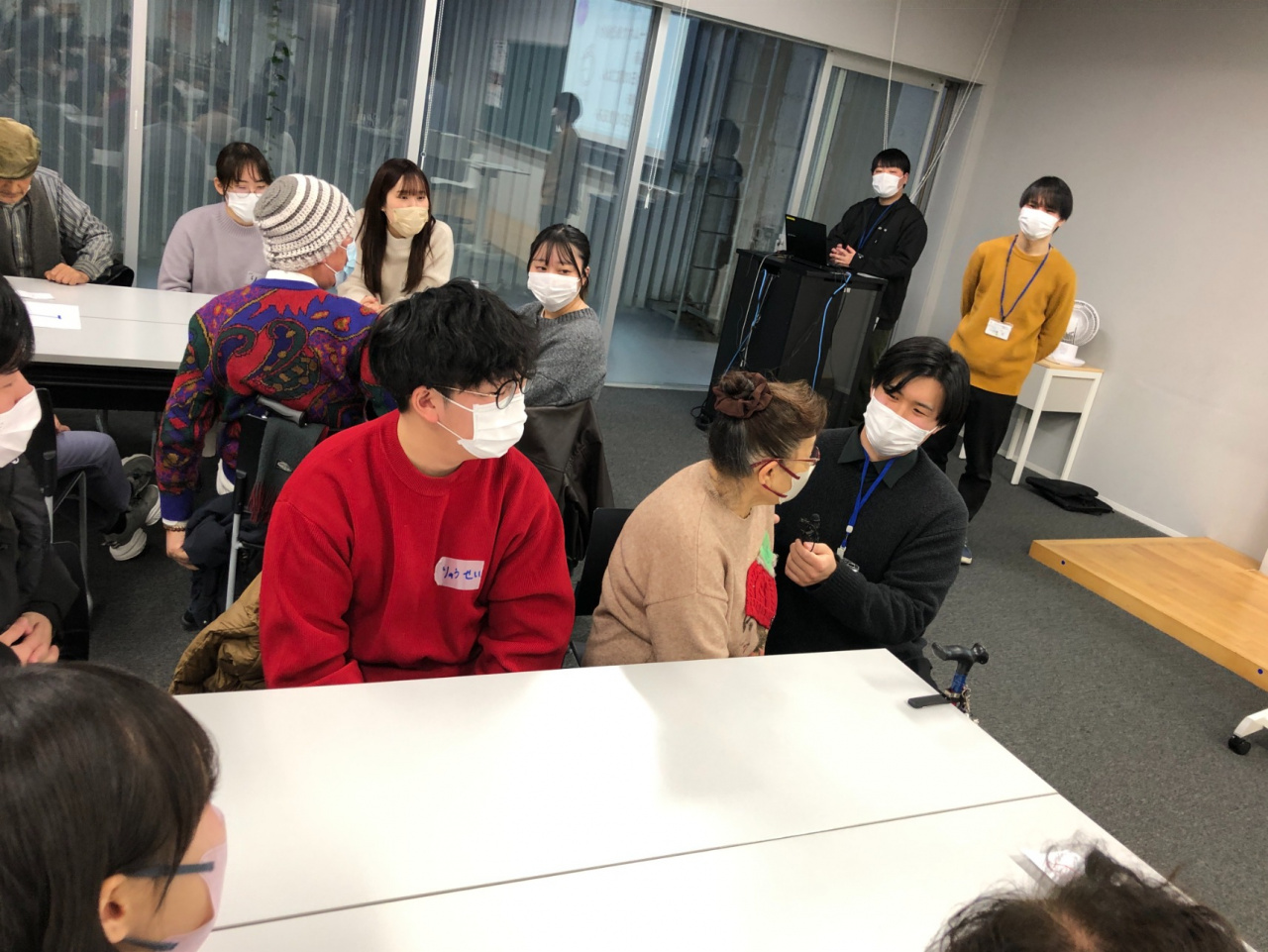

【報告】深草キャンパス近隣在住の高齢者を招いた『ぽかぽか世代交流会』を実施しました

最近は老若男女問わず、地域でひとりで過ごす時間が増え、挨拶や会話などのささいな関わりが減っている傾向があります。つながりが薄れると不安を抱え込んだり、必要な支援が届きにくくなることも問題になっています。

そこで、学生スタッフの発案で、深草キャンパス近隣地域の高齢者と龍大生が気軽に交流する学内イベントを開催しました。このイベントに参加した学生が地域に関心を持ち、ボランティアの一歩を踏み出せるきっかけになることを目指しました。

【ぽかぽか世代交流会 概要】

■日時:2026年2月5日(木)

■場所:龍谷大学深草キャンパス和顔館B203・B210

■参加人数:本学学生36名(運営学生スタッフ含む)、砂川学区在住の高齢者24名

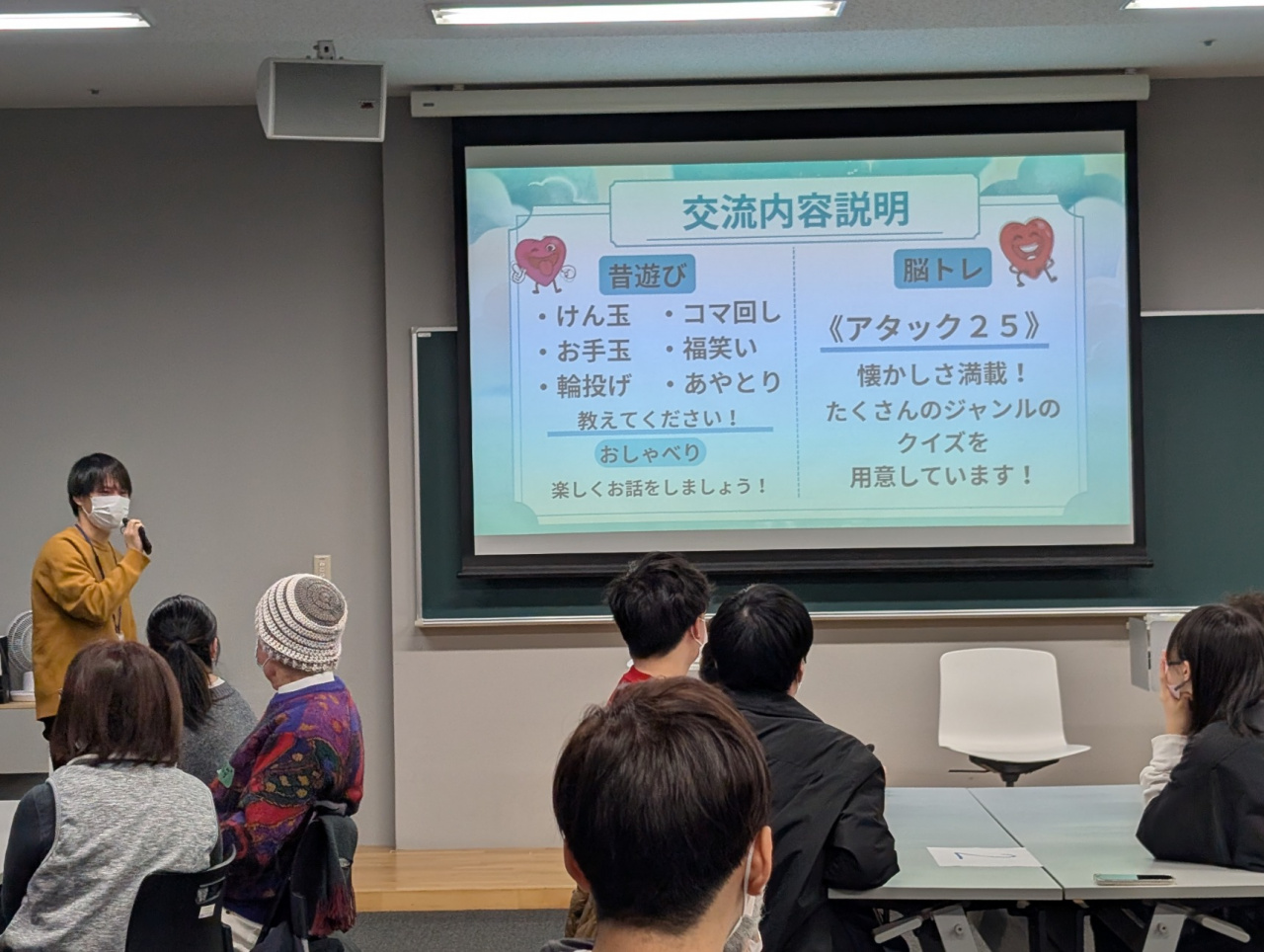

■交流会内容:

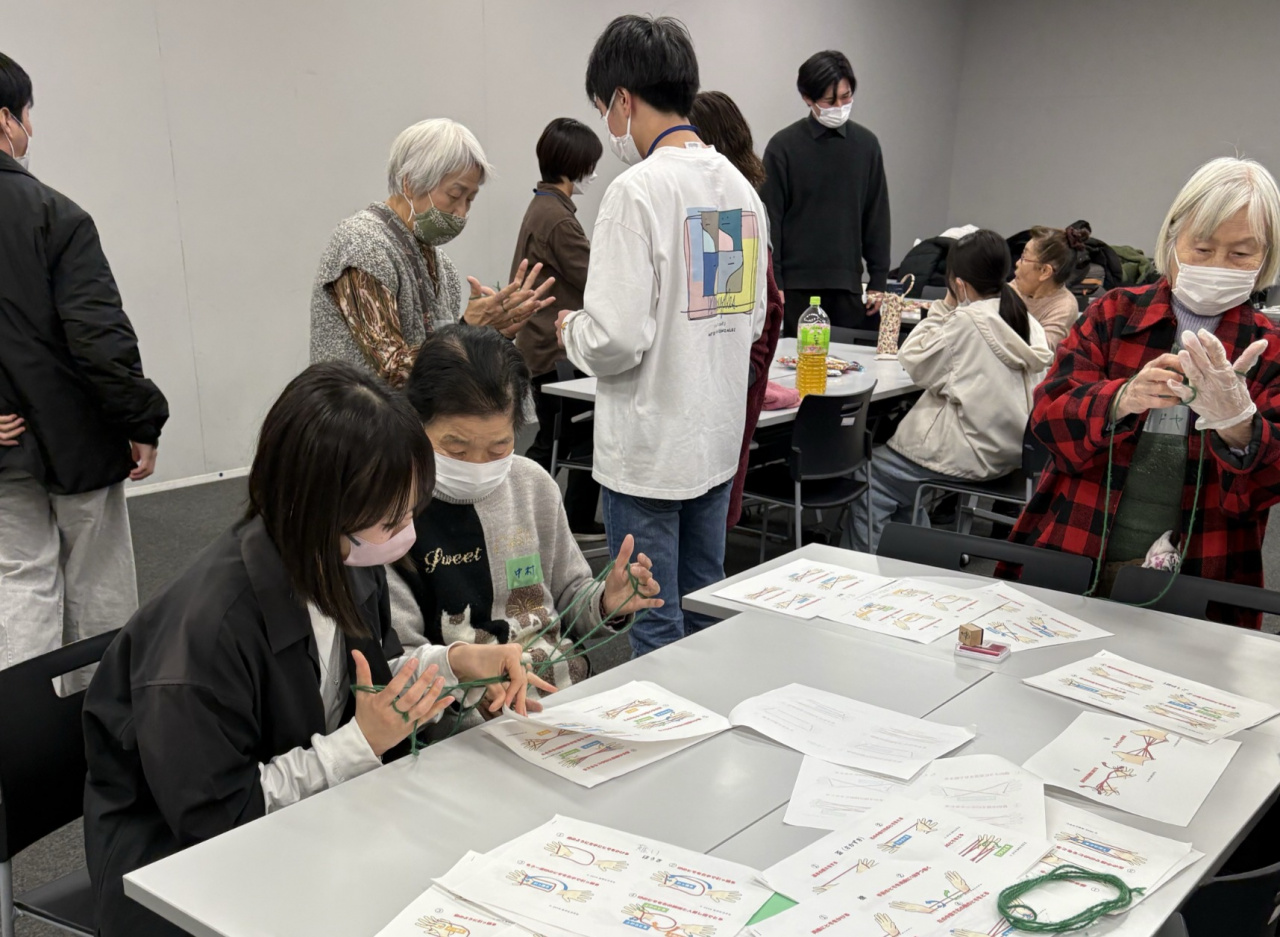

脳トレコーナー、昔遊びコーナー(あやとり、けん玉、こま、お手玉、福笑い、輪投げ)、おしゃべりコーナー

【参加学生の感想】

・最初は緊張もありましたが、皆さんとても気さくに接して下さったのでとても楽しい時間を過ごすことができました。

・アタック25で用いるクイズに、高齢者の方と学生の方が協力しないといけないような問題(例えば今の流行語と昔の言葉が混ざった文章など)があるとより交流が深まって良いと思いました。

・昔遊びの知識や、新しい発見が沢山ありました。仲良くなれたことで、これから地域の人と積極的にコミュニケーションを取っていこうと思いました。

・休憩スペースで一対一でたくさんお話を聞けたのが良かったです。初めはこういう場が好きではないのかなと思った人でも話を聞いてみると、頻繁に人と関わる機会を作ってアクティブに動いていらっしゃる方だと分かって印象が変わりました。

・今まで自分は人と関わるのがあまり得意ではないと思っていたが、今回の企画を通して、ボランティアの敷居が少し下がった。

【ご高齢の方からの感想】

・一人でいるので、今日みたいに若い人たちとお話したり昔遊びしたり、本当に楽しい一日でした。若い人を見てたら本当に若いっていいな、と自分自身も振り返り、思いだしてそれも楽しいひと時でした。

・話をよく聞いて下さり、またクイズでは新しい事も答えてもらったりと、笑いが絶えませんでした。昔遊びも子供の頃に戻った気持ちになりました。このような機会を楽しみにしています。

・こまが回せるようになって楽しかった。あやとりは久しぶりで懐かしかった。アウトドアも楽しみたい。学生さんたちとイベントができたらいいなと思う。ボードゲームもやってみたい。

令和のお手玉は、和柄ではなくぬいぐるみ

【企画メンバーの声】

今回の企画はこれまでにない取り組みであったため、参加者が集まるのか、楽しんでもらえるのか、そしてこの企画がどのような結果をもたらすのか、最後まで確信を持てない部分も多くありました。その一方で、メンバーと意見を出し合い、試行錯誤を重ねながら形にしていく過程は、非常に学びの多い時間でもありました。

実施後、「楽しかった」という声を多くいただき、さらには普段はなかなか参加できない方にも来ていただけたと知ったときは、大変うれしく感じました。この企画を通して、参加してくださった皆さんが今後も地域や、たくさんの方々と関わってもらえることを願っています。

準備や調整など大変なこともありましたが、この企画を実施して本当によかったと心から思っています。今回の経験を通して、今後も地域の方々と積極的に関わっていきたいという思いが、以前にも増して強くなりました。

今回の企画は『深草北部地域包括支援センター』のご協力で、高齢者のみなさんに参加を呼び掛けてくださいました。イベント時には同センターの職員の方も来学され、イベント中の声掛けや最後に学生ボランティアへもエールをいただきました。

▶▶ボランティア・NPO活動センターのトップへ