1万人来場セレモニー開催「みちのく いとしい仏たち」【龍谷ミュージアム】

本日(10月25日)、龍谷ミュージアムで開催中の秋季特別展「みちのく いとしい仏たち」は、開幕からの来館者数が1万人を突破しました。

記念すべき1万人目となりましたのは、神奈川県横浜市在住の会社員・上野 みづほさん。上野さんには安藤徹館長から特別展の図録、オリジナルグッズのクリアファイル、ミニノートが贈られました。

大阪での用事を終え、ご自宅に帰られえる前に京都に寄られた上野さん。自分が1万人目になり、非常に驚かれたそうです。これまで美術館や博物館にはよく行かれているものの、あまり仏像には興味はなかったそうですが、SNSでこの展覧会のことを知り、初めて龍谷ミュージアムにお越しいただきました。

本展は、北東北の素朴でユニークな仏像・神像をご紹介するだけでなく、桑島法子さん(声優/岩手県出身)によるシアター映像や、楠麻里さん(秋田市生まれ、秋田市・青森県八戸市育ち)がナビゲートする「京都会場オリジナル」の音声ガイド、展覧会オリジナルグッズや北東北の物産等の販売コーナーなど、北東北の魅力も感じられる展覧会です。

皆様のご来館をお待ちしております。

秋季特別展「みちのく いとしい仏たち」の詳細はこちら▼

https://museum.ryukoku.ac.jp/exhibition/2023/michinoku/

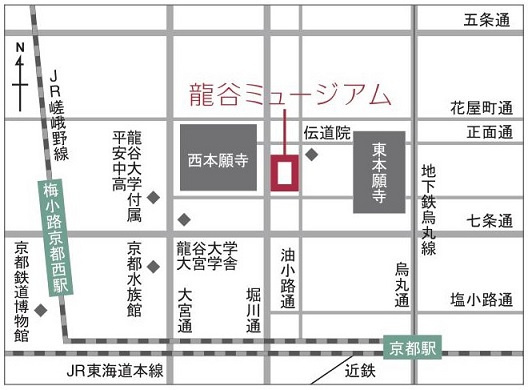

◆JR・近鉄・地下鉄烏丸線「京都」駅から徒歩約12分

◆京都市バス(9・28・75系統)「西本願寺前」下車 徒歩約2分

◆京都駅から徒歩でのアクセス

https://museum.ryukoku.ac.jp/guide/walk.html